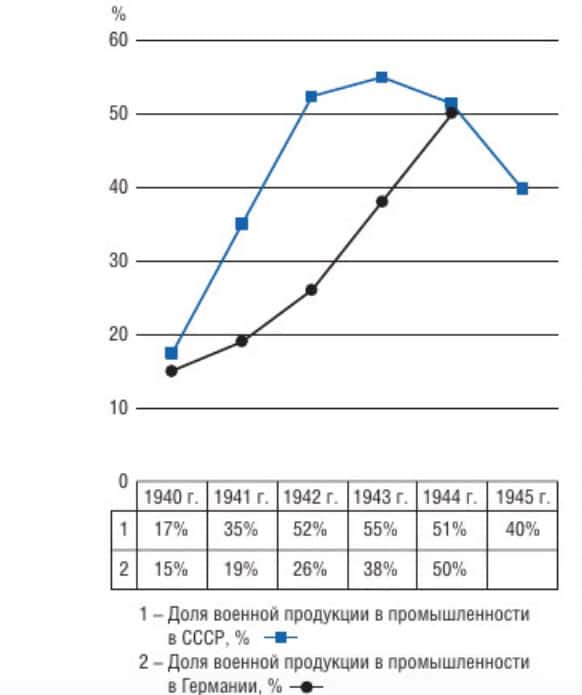

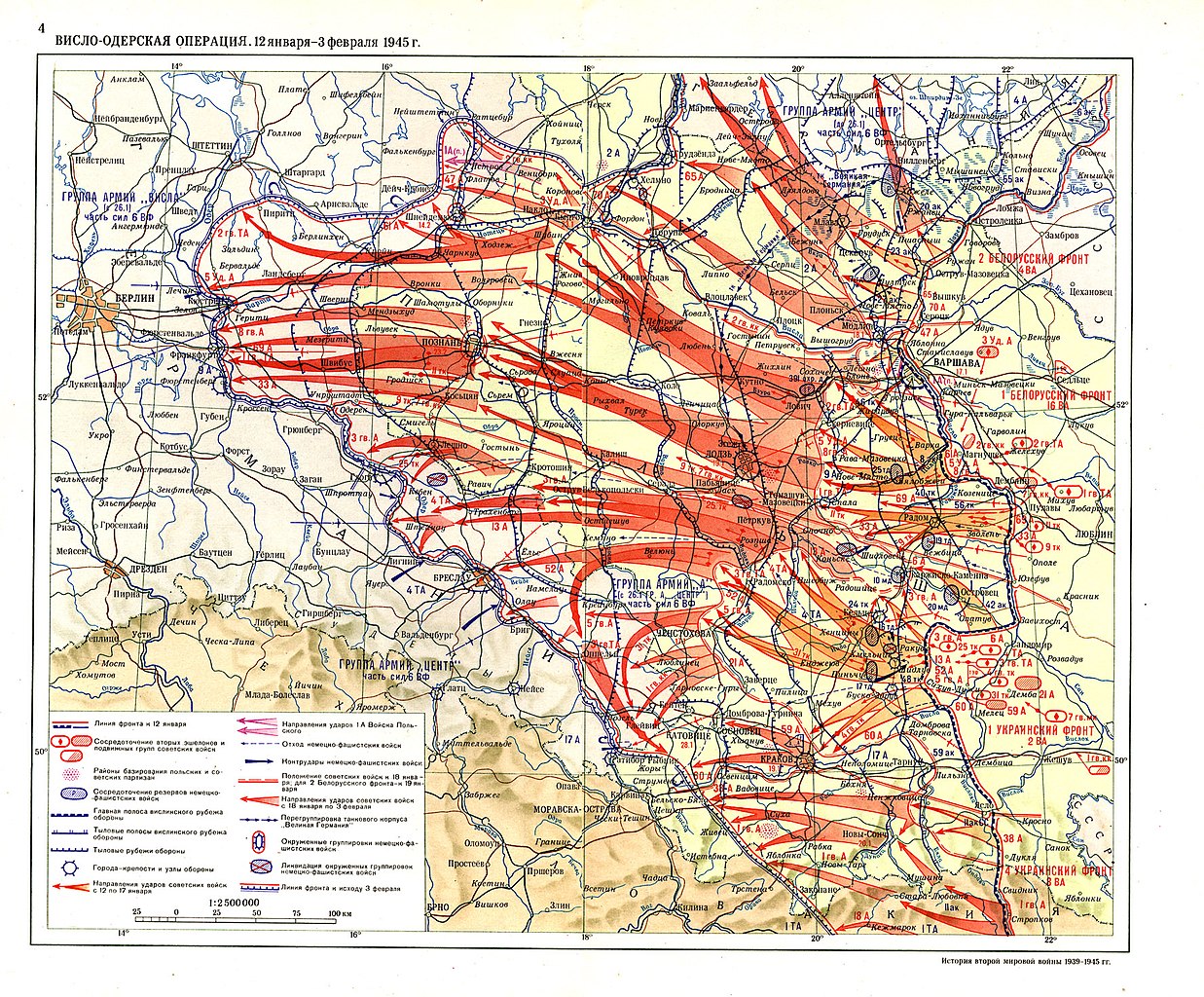

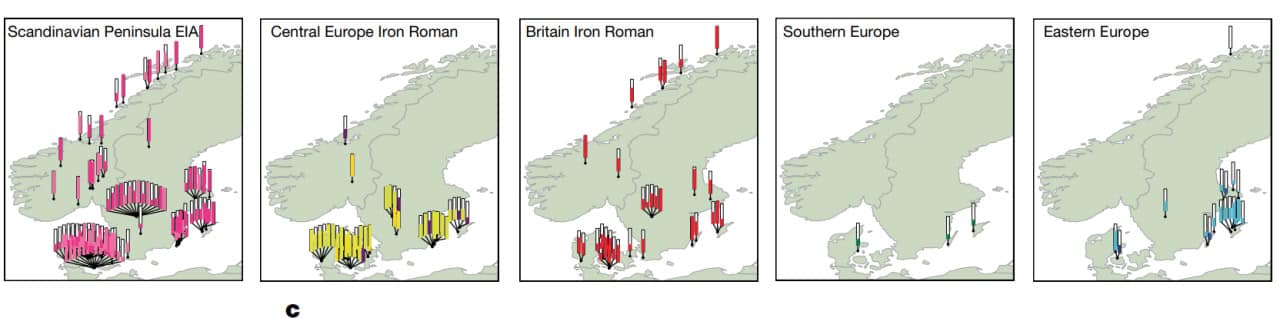

Неудобный хам. Почему на самом деле СССР победил ГерманиюОтвет на этот важнейший вопрос десятки лет давали, исходя из политических соображений. Сначала это были «преимущества социалистического строя». Потом, когда он развалился, причиной назвали «героизм и патриотизм народа» — который, несомненно, был, как и у множества народов от начала веков, но сам по себе еще ни разу не выигрывал войны. Реальные причины советской победы все это время оставались в стороне. А прояснить их очень даже стоит: сделай мы это раньше — и многие войны после Второй мировой прошли бы куда быстрее и легче. Советская Россия: Давид на фоне немецкого ГолиафаСовременному человеку непросто представить, но любой сторонний наблюдатель, глядя на Германию и СССР в 1939 году, вряд ли поставил бы на выигрыш Москвы в войне против Берлина. Никто и не ставил: в 1941 году все были уверены в быстрой немецкой победе до такой степени, что англичане, предложив советской стороне как бы союз, уже 23 июня начали спешно составлять планы бомбежки Баку, поскольку ожидали его скорого и неизбежного захвата немцами. Так же думали американцы и все остальные. И не просто люди с улицы — разведки, главы государств, кто угодно. Вернемся в наши дни и спросим человека на улице: отчего же СССР победил, где ошиблись западные разведки, армии и правители? Наиболее информированные ответят: у Москвы было намного больше солдат и оружия. Немудрено, что Германия проиграла. Некоторые историки, например Алексей Исаев, говорят по сути то же, только терминологически изящнее: Советский Союз проводил перманентную мобилизацию, а Германия до 1943 года пыталась воевать без нее, из-за чего ее поражение и было неизбежно. Человеку предвоенного периода эти слова показались бы дикостью. На 1913 год Российская империя имела 175 миллионов человек, Германия — 68 миллионов (2,6 к 1). СССР, битый многократным голодом, перед началом войны имел 195 миллионов, немцы — 80 миллионов, и это в границах 1939 года, без учета военных приобретений (2,4 к 1). То есть разрыв между нашими странами по населению даже сократился. Если бы в 1914 году Германия воевала на суше только с Россией, она бы ее практически наверняка разгромила. Нашей стране в ту войну и так было непросто — хотя лишь меньшая часть армий ее врагов воевала на Востоке. Причины очевидны: в XX веке победу не добывали числом людей. Без превосходства в оружии и снарядах вас разобьют, даже если у вас будет по пять солдат на одного у врага. А промышленное превосходство Германии над нашей страной в этот момент было неоспорим, куда больше, чем 20 лет спустя. Это правило Первой мировой во Вторую стало еще жестче: война моторов требует превосходства в промышленном производстве. А здесь еще до 22 июня все было для нас так себе: немцы плавили больше стали, больше чугуна. По производству моторов СССР уступал Германии в пару раз. Иначе и быть не могло: Германия была самой промышленно развитой страной Европы, а СССР — страной с большими экономическими проблемами. Когда граждане писали в ЦК накануне войны: «у детей наблюдается сильное истощение» — они не шутили. Вы не можете догнать кого-то по производству моторов или стали, когда вашим детям нечего есть.  Из-за той же нехватки продовольствия СССР должен был держать огромное число людей в деревнях ( 49,3 миллиона занятых), иначе хроническое недоедание населения перешло бы в голод с постоянной депопуляцией. На промышленных рабочих оставалось меньше, чем у немцев (13,7 миллиона у нас и 15,1 — у них). Как ни изворачивайся, а меньшее число рабочих означает, что и продукции от них будет меньше. А если у вас дефицит оружия, то перманентная мобилизация не поможет: призыв людей, которых не прикрывают пушки и танки, просто не повлияет на боевые действия. Экономика сказывается не только на вашем промышленном выпуске. Если в 1900 году немец и русский в среднем были одного роста, то к 1941 году средний рост первых стал на шесть сантиметров больше. Все советские военачальники единодушно оценивают красноармейцев как весьма слабых физически на фоне немцев, что создавало большие проблемы на войне. Давид был ниже Голиафа даже физически. Все дело в преимуществах социалистического строя?Если мы откроем книги о войне, выпущенные при СССР, там этот вопрос решали очень просто. Партия большевиков разумнее распределяла ресурсы: у нас на военные цели шла намного большая доля промвыпуска, чем в Германии. На графике выглядит стройно и логично, но если чуть подумать, стройность рассыпается. В 1940 году Германия участвует в мировой войне, а мы — нет, но доля военной продукции у нас выше. Это как?  Другой вопрос: капиталистический строй не знал, что во время войны промышленность должна работать в основном на войну? Судя по графику, все-таки догадывался: ведь в 1944 году немцы дошли до того же уровня милитаризации экономики, что и мы. А в Первую мировую, при все том же капитализме, они и вовсе сделали это в первый год войны. Так почему во Вторую мировую это случилось с ними только в 1944-м, а не во второй половине 1941-го, как у нас? Серьезный историк не может воспринять версию о социалистическом строе как причине победы: на графиках видно, что в 1944-м немцы обошли нас в общем выпуске вооружений. В том же году мы выстрелили по ним 0,7 миллиона тонн снарядов и мин, а они по нам — миллион. Нетрудно обратиться к немецким источникам и узнать: Гитлер просто не начинал мобилизацию ВПК до 1 января 1942 года, воевал с экономикой мирного времени. Не делал он этого по очень простой причине: русские в его глазах были слабым варварским государством, или, говоря языком XXI века, «Нигерией, только со снегом». Любой читатель может ознакомиться с этой точкой зрения и сегодня, достаточно просто полистать западную прессу. Но Гитлер шел дальше этой идеи и прямо сообщил своим военным: у русских гнилое государство, которое достаточно пнуть, чтобы оно развалилось. А вот каким оно станет завтра, он не знает. Поэтому пинать надо как можно быстрее. Из этого следует: Германию победил совсем не социалистический строй. Немецкие ошибки, связанные с отсутствием вменяемой разведки в России, никак не связаны с социализмом. Иначе нам пришлось бы списать на социализм и аналогичные провалы Карла XII и Наполеона. Но и приписать победу традиционному западному высокомерию относительно славянских унтерменшей — белых нигерийцев тоже нельзя. Ведь хотя СССР еще до войны был милитаризован сильнее Германии — и до 1944 года она не могла его в этом отношении догнать, но немцы вполне громили его армии и в 1941-м, и в 1942 годах. Немцы за первые 14 месяцев войны зашли на нашей стороне границы даже дальше, чем мы смогли зайти на их стороне границы в последние 14 месяцев войны. Следовательно, колоссальная недооценка способности русских воевать не помешала немцам побеждать настолько сильно, что будь наша страна размером с их — они бы ее завоевали. Значит, причины советской победы лежат не только в высочайшей милитаризации общества и большом производстве качественного оружия и боеприпасов. Это условие было необходимым, но никак не достаточным. Достаточное условие нужно найти где-то между 22 июня 1941 года и переломом во Второй мировой. Что же это? Чтобы понять перелом на фронте, надо следить за фронтомУспех в длительной войне определяется не тем, сколько у вас оружия и людей и сколько их у противника. Он определяется тем, насколько быстро вы и противник их теряете. Тот, кто делает это быстрее, становится слабее относительно своего врага. Тот, кто медленнее, выигрывает. Если мы взглянем на советско-германскую войну с этой точки зрения, то заметим, что она разбивается на три принципиально разных периода. Первый начался 22 июня 1941 года, и формально на тот момент Красная армия в несколько раз превосходила немецкую по танкам и самолетам. Но и потери несла настолько большие, что к концу 1941 года немцы более чем обогнали ее по этому параметру. Скажем, танков во всем вермахте на 22 июня было 5,6 тысячи, у РККА — больше 22 тысяч (1 к 4). А на 1 января 1942 года — 5,5 и 4 тысячи (1,4 к 1). Соотношение сил изменилось кратно, а непосредственно на фронте иной раз вообще поменяло знак: две тысячи танков и САУ в действующей армии с нашей стороны были даже меньше, чем пара с небольшим тысяч исправных немецких машин. Для оценки убывания или роста боеспособности армий недостаточно смотреть на одну технику. Если у вас в тылу танки штампуют в бешеном темпе, но вы теряете танкистов в не менее бешеном темпе, то формальное число танков, может, и будет большим. Но воевать их экипажи будут уметь довольно ограниченно. Поэтому оценить динамику войны точнее всего можно по безвозвратным потерям в людях (убитые + пленные). С начала войны и по конец сентября 1941 года РККА потеряла так около двух миллионов, за октябрь — декабрь — еще 0,9 миллиона. Вермахт и СС, соответственно, ~0,2 и 0,12 миллиона. Важно помнить, что кроме вермахта и СС у немцев были и иные части, поэтому на практике эти цифры их потерь надо умножить на 1,1. Иными словами, до конца сентября немцы безвозвратно теряли одного человека на девятерых с советской стороны. А с 1 октября — уже лишь одного к 7,5. С другой стороны, из советских данных мы убрали цифры умерших по болезни, от несчастных случаев и расстрелянных по приговорам трибуналов (0,15 миллиона за квартал), хотя у немцев этого не делали, поскольку для них все эти цифры несопоставимо ниже. В 1942 году ситуация вроде бы улучшилась — 0,64 миллиона русские потеряли в первом квартале, 0,82 во втором, 1,17 в третьем, 0,48 в четвертом. От 15 тысяч безвозвратных потерь в сутки примерно до восьми тысяч. В 1943 году (на графике) они даже слегка растут, в 1944 и особенно 1945 годах — падают.  Перед нами ключевой график для понимания всей истории войны на Востоке. Здесь соотношение потерь приведено с повышением немецких цифр на десять процентов, чтобы учесть потери люфтваффе и иных формирований, не входивших в вермахт и СС На графике хорошо видно, что война с Германией имела три ключевых перелома: зимой 1941-1942 годов, поздней осенью — зимой 1942-1943 годов и летом 1944 года. Мы подробно разбирали каждый из этих эпизодов: речь о Московской битве (с того момента, когда ее с советской стороны возглавил Жуков), Сталинградской битве (после перехода в контрнаступление) и операции «Багратион». Установив с помощью цифр потерь сами «переломы» в ходе боев войны, нам осталось выяснить только одно: что к ним привело? «Военное дело просто и вполне доступно здравому уму человека. Но воевать сложно»Главным препятствием на пути к пониманию как военной истории, так и современных войн, в наше время стало непонимание сути войны. Мы часто слышим: «нет ума — штурмуй дома», но никогда не слышим: «нет ума — сдавайся тогда», хотя вторая фраза по сути куда точней. Иными словами, войну и вооруженное насилие воспринимают как нечто простое. Разрушение с помощью оружия и солдат, всего лишь функцию от числа того и другого. Реальная военная история имеет с этим мало общего. Гитлер в мае 1940 года во Франции имел меньше оружия и солдат, чем англичане и французы. СССР в 1941 году провел через армию в разы больше людей и оружия, чем Германия. Ни там, ни там это число не дало победы — и таких примеров тысячи.  Настоящая война (в отличие от индивидуальных боев) — это состязание умов полководцев. Французы и англичане в 1940-м не понимали, куда ударят немцы и как будут вести наступление. Красная армия вообще встретила 22 июня, даже не осознавая, что немцы в принципе по ней ударят. Их поражения стали результатом проигрыша умов, а не танков или солдат. Абсолютно аналогично понесла поражение в войне с СССР и гитлеровская Германия. С самого 22 июня ( «Директива №2») и до 30 сентября 1941 года верховный главнокомандующий вел войну с Германией в одной стилистике: контрудары. Он никогда не делал ключевую ставку на оборону. Так происходило потому, что Сталин, будучи не военным, а политическим лидером, считал наилучшей формой борьбы удары по противнику, когда тот уже перешел в наступление, когда он пытается что-то захватить, но еще не остановился, еще ведет наступление, не сидит в окопах. Ему казалось, что этим он снизит число городов и территорий, которое теряет, и при этом избежит такой сложной формы деятельности, как наступление на обороняющегося (в окопах) противника. При нормальном ведении боевых действий профессиональные военные должны были бы объяснить вождю, что в армии тот путь, который кажется самым легким, редко бывает таким на практике. А то, что кажется самым тяжелым, часто самым коротким путем ведет к победе. И Георгий Жуков летом 1941 года про это Сталину и говорил. Не надо, подчеркивал он, пытаться удержать Киев — он в невыгодном положении. Следует отвести войска за Днепр, готовиться к обороне. А контрудары наносить только тогда, когда есть время для их нормальной подготовки. Политику морально очень тяжело слышать от начальника Генштаба слова «Киев придется сдать», поэтому после таких предложений Жуков с поста вылетел.

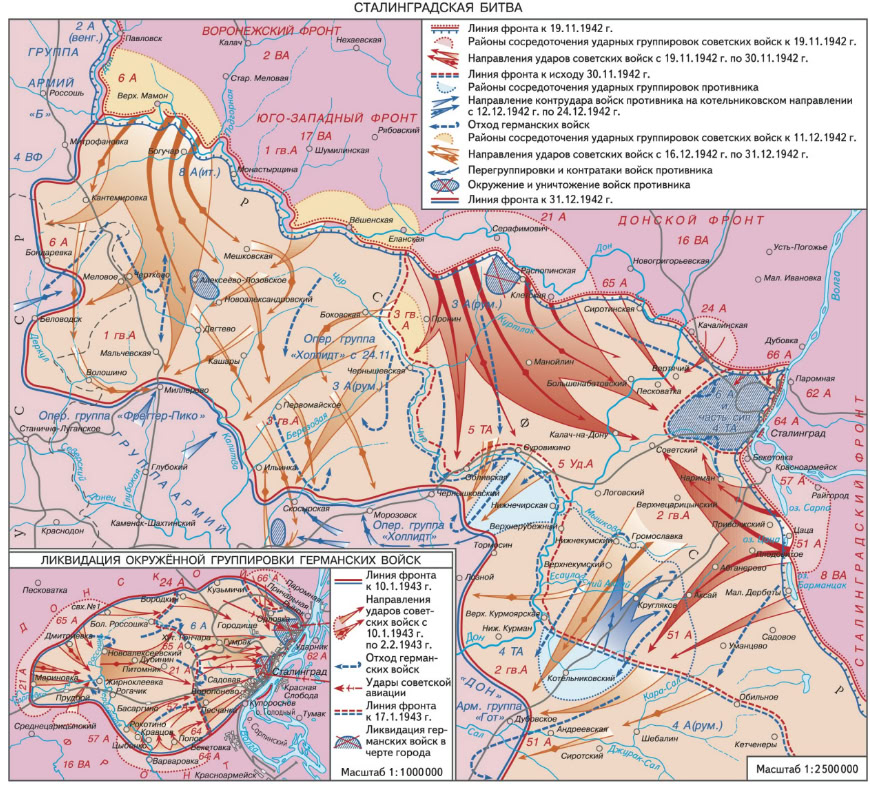

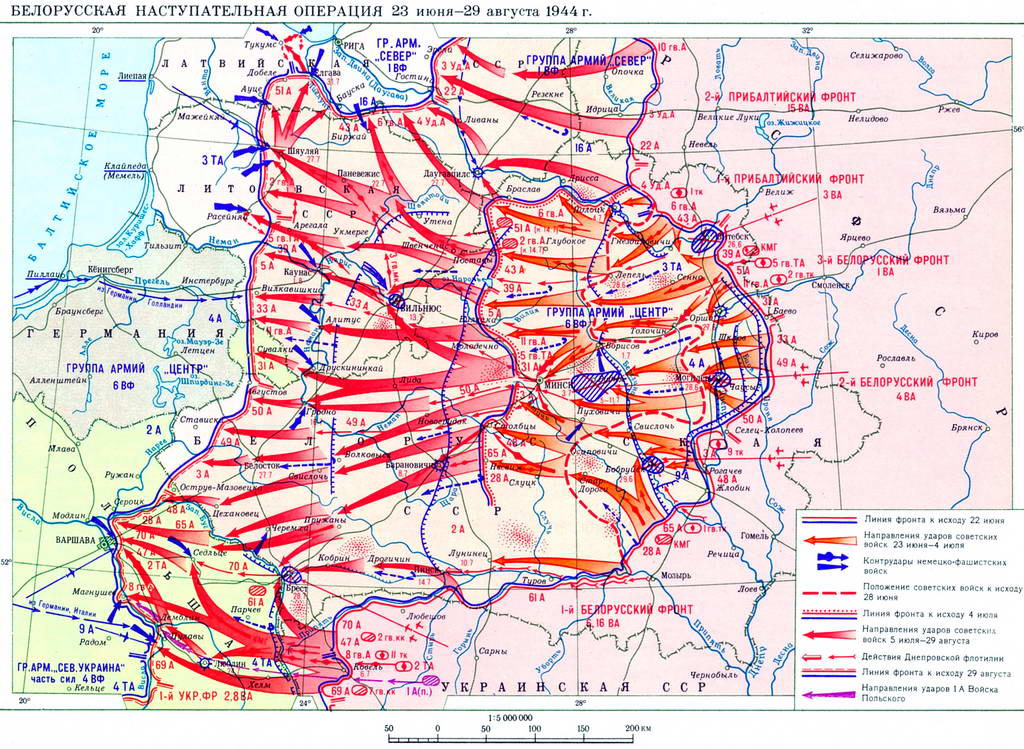

Командиры фронтов вроде Конева и ряда других Сталину не противоречили, Киев оставить не рекомендовали (пока их там не окружили, из-за того что они оттуда вовремя не ушли, конечно). Работать с ними поэтому было проще, но вот беда: нанося неподготовленные контрудары по наступающим немцам, как требовало главное командование, они постоянно проваливались. Гудериан замыкал Киевский котел с севера — генерал Еременко лично обещал Сталину разбить Гудериана на этом маневре контрударом во фланг. В итоге, как и можно было ожидать, разгромили Еременко и Красную армию в котле южнее. В котле, который замкнули гудериановские танки. Аналогичная ситуация сложилась на севере — на Ленинградском направлении. Как мы уже писали, стремление Красной армии и там удерживать все, ничего не оставлять без боя и «останавливать немцев контрударами» привело к тому, что линия фронта сильно растянулась, и немцы обошли места, за которые русские отчаянно бились, с флангов. Ленинград в итоге блокировали, и тут Сталин по-настоящему запаниковал. Снятый несколько недель назад Жуков был направлен туда командующим фронта. Георгий Константинович в сентябре 1941 года прибыл на место, тут же прекратил плохо подготовленные удары на своем участке и стал просто стягивать все имеющиеся у него силы к остриям танковых клиньев немцев. Ничего прорывного — все «просто и доступно среднему уму», но сделать это на практике сложно. Потому что нужно думать как противник, отслеживать движения его войск воздушной разведкой и так далее. Жуков справился, Ленинград не пал, хотя местные немецкие командиры на это рассчитывали. Сталин не просто был впечатлен: в этот момент произошел перелом в его взглядах на Жукова. Он перестал видеть в нем просто неудобного хама всегда со своим мнением и всегда со своим невыносимым зазнайством. И начал видеть в нем хама, способного на большее, чем генералы, которые не хамят. Это стало первым шагом в первом стратегическом переломе. Первый перелом графика: Москва и ее последствияПоэтому когда 30 сентября немцы двинули на Москву, главком быстро выдернул Жукова со стабилизировавшегося фронта под Ленинградом и послал что-то решать на московском направлении. Жуков прибыл в момент, когда командное шапито, управлявшее Красной армией здесь до него, уже прогорело: командиры фронтов вроде Буденного бежали от линии фронта в одно место, их штабы — в другое, и вторые буквально не знали, где находятся первые. А равно, конечно, и где лежит линия фронта. Жуков поездил по местности на автомобиле, устанавливая глазами, где противник. Выяснилось, что тот уже окружил основную часть сил фронта, о чем он и сообщил Сталину. Тот назначил его командиром условно существующего Западного фронта и стал подбрасывать новые резервы — но в малых дозах. С огромным трудом Жуков повторил ленинградский сценарий: концентрировал малые поступающие силы точно на острие немецких клиньев, внимательно следя, куда идут немцы, и долго думая над тем, куда бы на их месте пошел он (что не менее важно, чем потреблять данные разведки). Это сработало: к концу ноября немецкое наступление превратилось в самоизматывание. Немецкие части так ослабли от ударов лбом в советскую оборону, что ограниченные по замыслу контрудары Жукова неожиданно превратились в целое контрнаступление на 100 с лишним километров: немцы просто бежали дальше, чем советский комфронта от них ожидал. Первый перелом начался: с 5 декабря 1941 года Красная армия наступала. В первом квартале 1942 года немцы оклемались и остановили ее наступление, но соотношение потерь все равно изменилось с 1 к 9 до 1 к 4. Жуков своими действиями на западном направлении совершил революцию в соотношении потерь.  Но его успех принес и семена следующего поражения Красной армии. Сталин не просто уверовал в способности Жукова, но и решил, что ход войны уже развернулся. Причем он не понял, что это произошло просто на правильных решениях строптивого генерала: главкому показалось, что немцы уже исчерпали себя из-за огромных потерь. Здесь неверно винить одного Сталина: дело в том, что армейские сводки немецких потерь были немыслимо завышены. Реально немцы за полгода войны потеряли безвозвратно треть миллиона, а в Кремль донесли про несколько миллионов, о чем тот сообщил официально. Естественно, если бы эти цифры имели отношение к реальности, то немцев зимой-весной 1942 года надо было гнать любой ценой, не считаясь с потерями, просто потому что они не могли бы удержать Красную армию. Однако Сталин, никогда не служивший в армии, не понимал, что армейские инстанции хронически дезинформируют его о потерях противника. Поэтому, приказав продолжить наступления сразу на всех стратегических направлениях, — вопреки сопротивлению Жукова, считавшего, что силы распылять нельзя и наступать можно только в одном месте, — главком заставил Красную армию сделать больше, чем она могла. Если на центральном фронте его войска просто кроваво тыкались (недостаточными силами) в немецкую оборону, то под Харьковом советские наступающие силы попали в окружение (четверть миллиона безвозвратных). В Крыму пытавшиеся наступать советские части нарвались на контрнаступление Манштейна (0,17 миллиона безвозвратных). При попытке деблокады Ленинграда на севере в окружение загнали Вторуюу ударную армию Власова. Итого: уже во втором квартале 1942 года соотношение потерь вернулось к 1 к 8. Вдвое хуже, чем в первом квартале. Второй перелом графика: Жуков и Василевский, плюс ЧуйковВ третьем квартале 1942 года немцы наступали на юге: большие потери весны плюс отсутствие нормального управления обороной а-ля Жуков не давали Красной армии на этом направлении их остановить. Попытки предпринимались, но опять в формате контрударов, отчего Воронежский, например, фронт, поставил мировой рекорд того года, утратив 2,4 тысячи танков за месяц. Общее соотношение потерь за квартал составило 1 к 7. Сталин все так же продолжал отвечать на самые болезненные немецкие прорывы попытками контрударов. Когда Паулюс вышел к Сталинграду, поставив под угрозу поставки нефти из Баку в центр страны, РККА опять предприняла неработающие, но исключительно кровавые удары по немецким клиньям, вместо того чтобы направить те же силы на оборону того, что еще не было утрачено. И Жуков, как представитель Ставки, был среди тех, кто подгонял местных командиров: скорее, с контрударами надо торопиться. После войны он оправдывал свой шаг тем, что боялся: Сталинград без контрударов не удержать, ведь железная дорога в город после удара Паулюса была перехвачена.  К его чести, военачальник осознавал, что эти удары мало чего могут. Он и Василевский (начальник Генштаба) 13 сентября предложили Сталину другой вариант. Не бросаться очертя голову на клин, а ударить сильно к северу и югу от него, где у немцев сил мало. Окружить клин, а не бить по нему почти в лоб (план «Уран», первый вариант). Здравую идею начали осуществлять: создали Донской фронт, поставили на него одного из лучших советских командиров, Рокоссовского. Но помешала все та же спешка: в конце сентября немцы начали еще один штурм Сталинграда, и Рокоссовского от окружения немцев переключили на все те же кроваво-бесполезные контрудары по немцам рядом со Сталинградом. «Лоб в лоб по клину» вместо отрезания клина. Конечно, ничего из этого не вышло. Сталинград в итоге устоял за счет грамотных решений нового командира 62-й армии Чуйкова, который успешно оборонялся новыми методами, хотя и получал вдвое меньше сил, чем напрасно контратаковавший Рокоссовский.  К концу октября Ставка и Жуков заметили две вещи: от их контрударов фронт никак не менялся, а люди Чуйкова, напротив, отлично держались. Тогда «Уран» снова пустили в реализацию — теперь уже Юго-Западным фронтом, во главе с Ватутиным. Тот ударил с севера 19 ноября 1942 года, Сталинградский фронт — с юга, и случился второй резкий перелом на графике. В третьем квартале года советская сторона теряла семь солдат на одного немца, а в четвертом — уже только трех.  Наступление, начавшись под Сталинградом, неслось далее, и в первом-втором кварталах 1943 года соотношение потерь впервые дошло до 1 к 2. А РККА на короткое время вышла к Днепру. Но и здесь оценить точно происходящее не вышло. Сталин опять не вполне понял, что было причиной успеха на юге — и оттого решил повторить его на севере (операция «Марс» к западу от Москвы). Чуйков оттянул успешной обороной все резервы немцев под Сталинградом на себя, отчего советские удары на флангах били почти в пустоту. Под Москвой не было ни Чуйкова, ни немецкого наступления, поэтому советские удары были парированы немецкими резервами. Этого можно было избежать, перебросив колоссальную танковую группировку Красной армии под Москвой на юг, где сплошного фронта зимой 1942-1943 года по сути не было. И там они могли бы нанести куда более результативные удары. Но, как мы уже отметили, Сталин не понимал до конца, почему удары на юге успешны, поэтому не осознавал, что повторить их на севере не удастся. В центре советско-германского фронта прорыв не вышел, а на юге, без мощных резервов, порыв РККА выдохся, и Манштейн отбросил силы русских на восток на украинском направлении.  Дальше Жуков решил скопировать сталинградский рецепт успеха под Курском: дать немцам истощить себя наступлением. А потом ударить им по флангам. Увы, то, что успешно единожды, не всегда срабатывает дважды, потому что противник иногда тоже может учиться. Немцы не стали месяцами биться в советскую оборону на Курской дуге, как бились в Сталинграде, поэтому в Курской битве соотношение потерь снова ухудшилось. Потянулись долгие месяцы боев при соотношении потерь три к одному. РККА поливала землю кровью и усеивала своими и чужими горящими танками (но своих теряла куда больше). Наступление не затухало в основном потому, что советский ВПК с 1942 года работал на всех оборотах, а немецкий, начав мобилизацию в январе 1942 года, на эти обороты еще не вышел. Третий перелом: «Багратион»Так шло до лета 1944 года, пока Красная армия не совершила третье чудо войны: за счет применения передовых форм борьбы не просто ввела немцев в заблуждение о направлении главного удара, но и смогла прорвать их оборону много глубже и дальше, чем ранее (о причинах мы подробно писали здесь). Этот перелом впервые уравнял советские и немецкие безвозвратные потери в войне: затыкая дыры на белорусском направлении советского наступления, Германия не смогла удержать и фронт на юге (Румыния и Украина) и севере (Прибалтика).  Этот третий скачок в соотношении потерь имел исключительное значение. Дело в том, что к лету 1944 года милитаризация промышленности в СССР и Германии наконец сравнялись. Соответственно, оружия и боеприпасов немцы комплексно начали делать больше. К концу 1944 года дело дошло до немыслимого: разрыв в числе танков стал меньше кратного. Если бы не резкий перелом в соотношении потерь летом 1944 года, немецкие солдаты с опытом боев 1941-1943 годов получили бы достойное количество техники. Это неиллюзорно угрожало стагнацией на фронте, что было крайне опасно. «Багратион» и одновременные с ним советские удары в других местах, плюс высадка союзников в Нормандии впервые довели немецкие потери за квартал до 0,93 миллиона — огромной цифры, на уровне потерь Красной армии в четвертом квартале 1941 года.  Новая техника к немцам стала поступать быстро. Но посадить в нее удавалось уже только на скорую руку обученных призывников: кадровая армия Германии износилась об РККА. Перелом в войне был завершен, и к концу лета 1944 года немцы по сути уже проиграли войну. Ради чего мы все это узналиПричины победы СССР в войне теперь достаточно ясны. Начав конфликт игнорированием разведданных о нападении, главком постепенно (к Сталинграду) научился слушать лучших среди своих военных и понимать их. Не всегда идеально, но все же и этого хватило, чтобы перейти от войны с колониальным соотношением потерь в 1 к 9 или 8 к хотя бы 1 к 3. Одновременно немецкие генералы эволюционировали умственно слабо и не понимали, что теперь уже им, а не РККА надо отказаться от частых контрударов с недостаточными силами и сконцентрироваться на обороне. Поэтому к 1944 году они подошли с очень бедными резервами в глубине, да еще и без понимания того, где эти резервы на самом деле нужны (в Белоруссии, а не на Украине, где немцы их держали). Катастрофа 1941 года теперь произошла наоборот: немцы стали нервничать, тыкать слабо подготовленными, но частыми и изнурительными для себя ударами куда попало. СССР, напротив, начал наносить удары реже, но зато более подготовленными — и с долго накапливаемыми резервами. Попросту говоря, советское стратегическое руководство во время войны выросло над собой — и выросло очень сильно. Тот же Жуков, крайне нервно общавшийся со Сталиным во время войны — и тот признавал это в мемуарах. А вот о немецком стратегическом руководстве такого не скажешь. И это несмотря на то, что исходно в военном отношении оно было компетентнее Сталина.  У Гитлера так и не нашлось человека, к которому он бы прислушивался достаточно, чтобы, говоря словами Жукова, не пытаться действовать «как можно быстрее», копить силы, наносить удары только с холодной головой и после длительной подготовки. Если удары Гитлера в мае 1940 года или в начале «Барбароссы» буквально разрушали кадровые армии его врагов, то к 1944 году он мог лишь пускать им кровь — но никак не уничтожать. Казалось бы: не слишком ли мы увлеклись прошлым? Кому какая разница, что войну СССР выиграл не за счет преимуществ социалистического строя или «бесконечных ресурсов», по которым он на самом деле уступал немцам? Отчего вообще важно, что это было сделано за счет небыстрого обучения главкома, вычленения им из военной среды лучшего профессионала и внимательнейшего учета его мнения по вопросу о том где, как и когда надо наступать? Любой внимательный наблюдатель из 2025 года легко ответит на эти вопросы. Несложно заметить, что крупнейшие военные конфликт XXI века мы начали, явно не учитывая особенности нашего противника — как некогда не учитывал его Сталин, из-за чего мы и встретили войну с явно недостаточными силами. Ясно и то, что военные руководители первых месяцев принимали не самые оптимальные решения, и их замена осенью 2022 года была более чем оправдана. Корни победы 1945 года наглядно показывают: природа войны не меняется. Решения, отделяющие победу в ней от поражения, в главном остаются одними и теми же. Политику еще до начала конфликта следует заранее выяснить, кто из его военных хорош не только в мирное время, держать его под рукой и внимательно слушать. Причем сделать это получится, только если глава государства готов глубоко вникать в военное дело лично. Иначе он не сможет отделить плохой совет вежливого генерала мирного времени от хорошего совета генерала-хама, годного только для военного времени. Мнение автора статьи может не совпадать с мнением редакции. | ↑ |

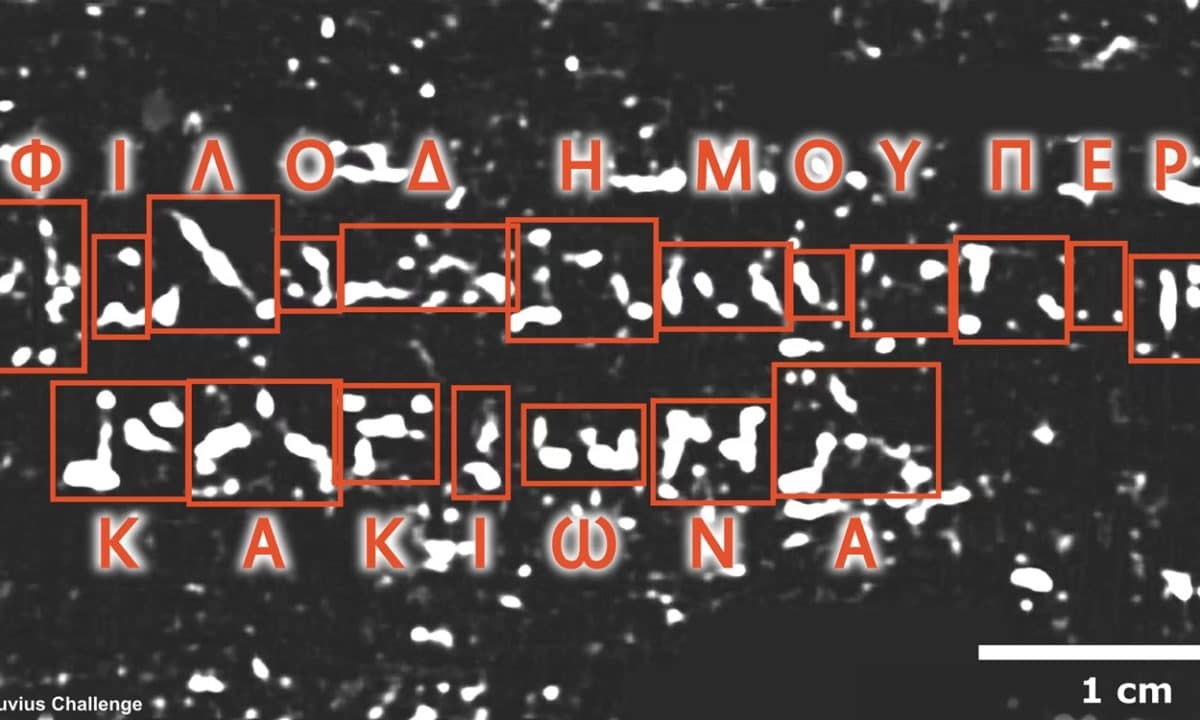

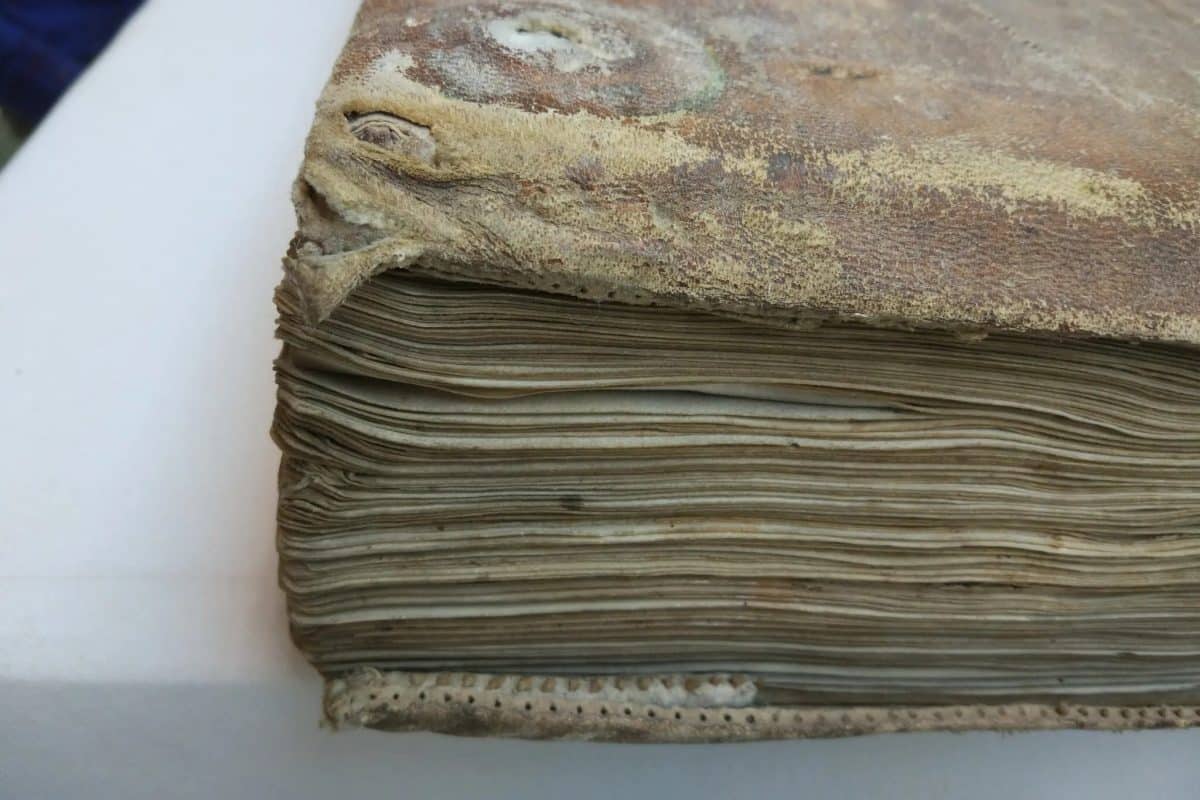

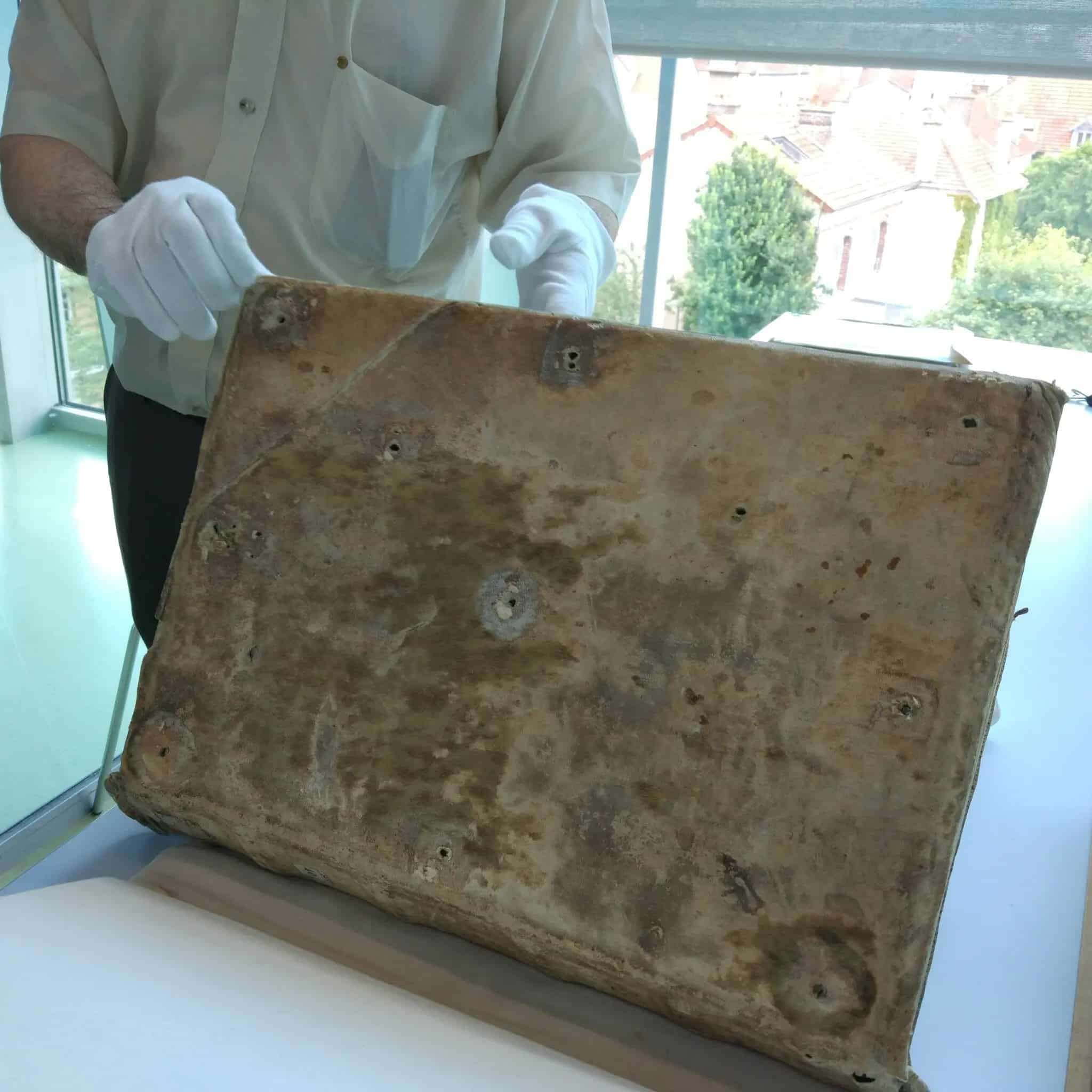

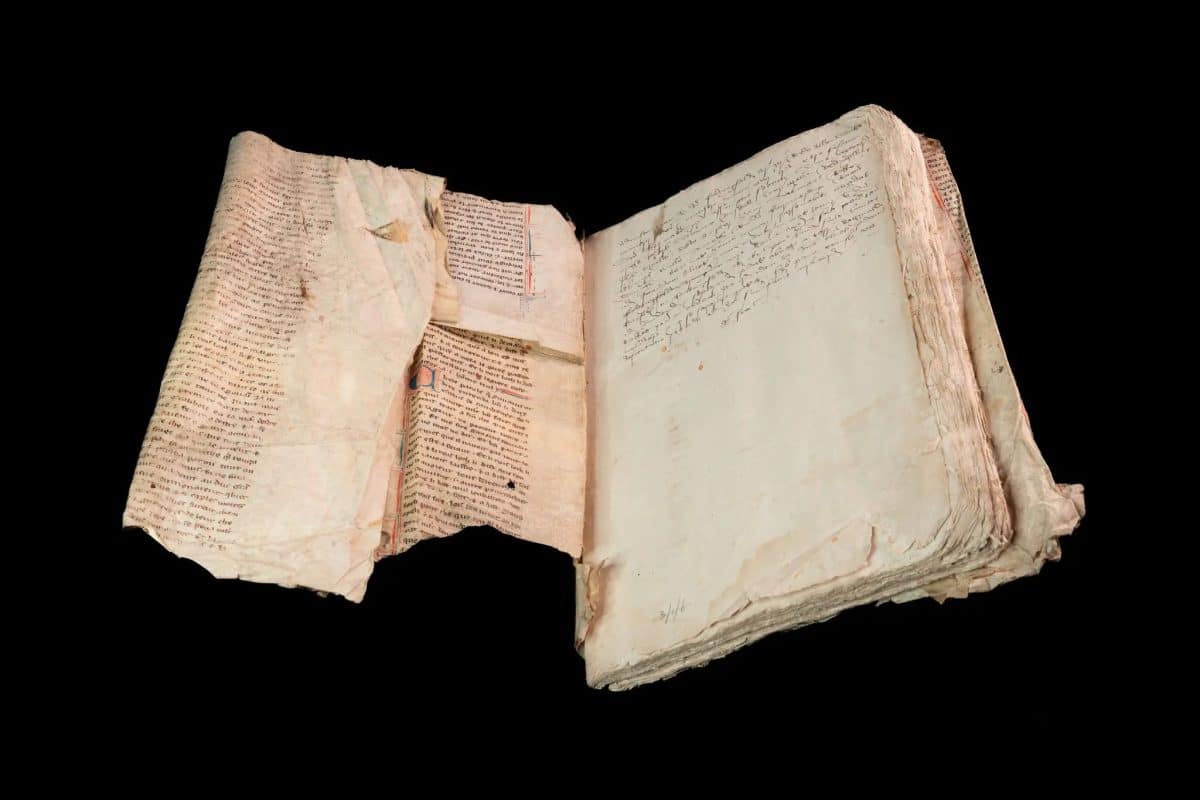

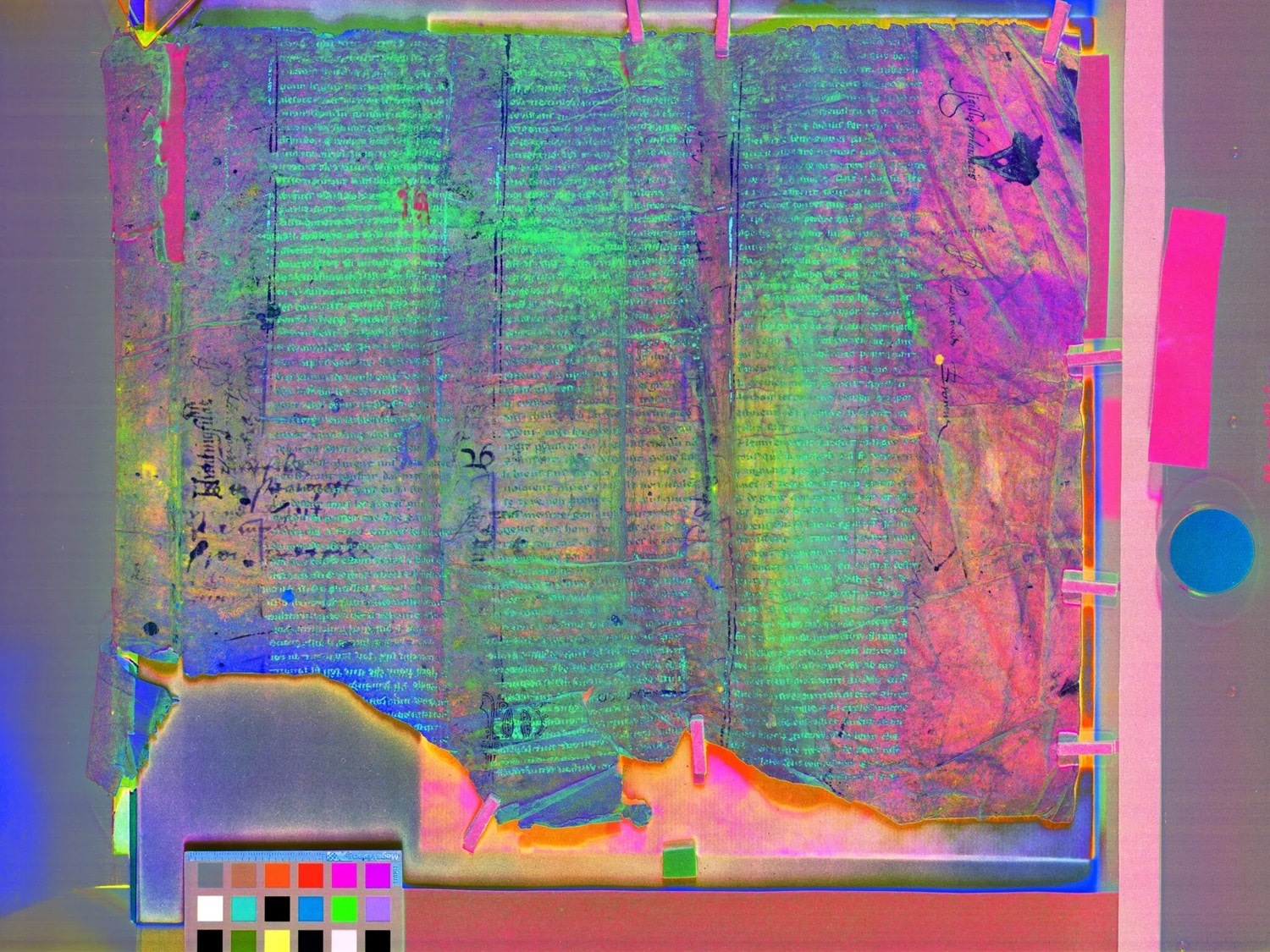

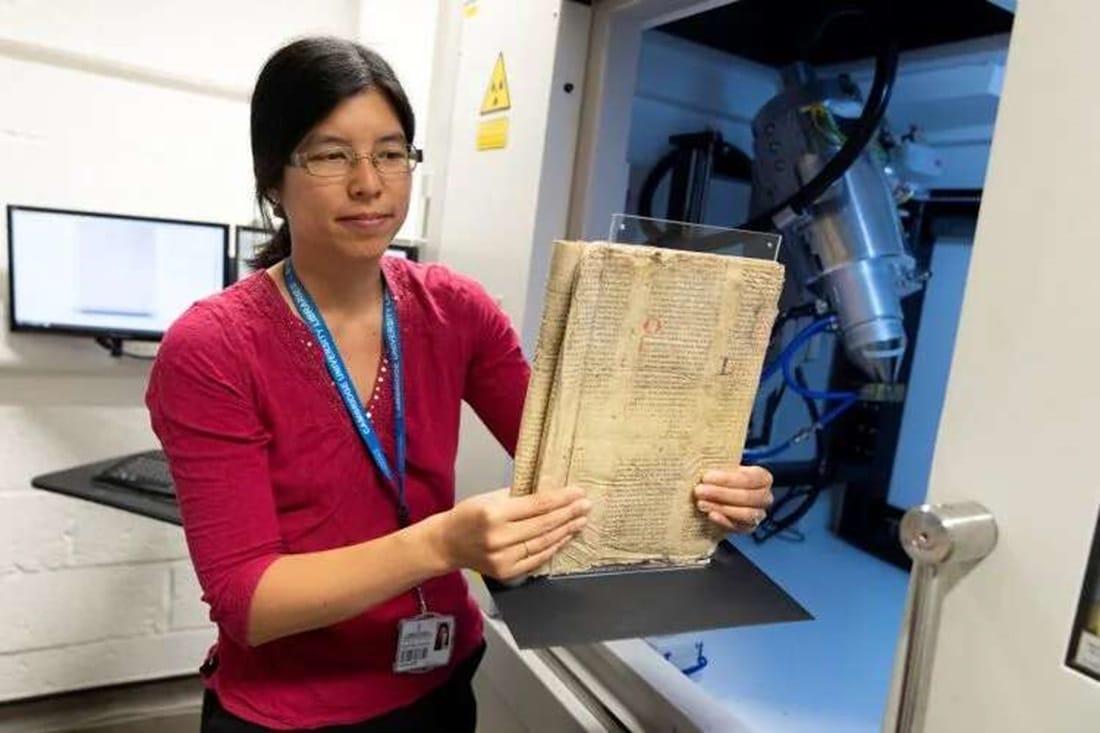

Раскрыт автор древнего свитка, пережившего извержение ВезувияБританские ученые прочитали обугленный свиток, пролежавший почти две тысячи лет под пеплом Везувия, не разворачивая его. Исследователи узнали имя автора труда и название. В 79 году извержение Везувия уничтожило города Помпеи и Геркуланум. Последний, расположенный ближе к вулкану, накрыло пирокластическим потоком — смесью раскаленного газа, пепла и камней. Под слоем лавы оказалась роскошная вилла, которую историки связывают с тестем Юлия Цезаря — Луцием Кальпурнием Пизоном. В библиотеке виллы хранились сотни античных свитков, однако из-за воздействия высоких температур тексты сильно пострадали. В XVIII веке археологи нашли эти артефакты, но попытки развернуть хрупкие папирусы заканчивались неудачей — они рассыпались. Большинство свитков передали Национальной библиотеке Неаполя, а три экземпляра попали в Бодлианскую библиотеку Оксфордского университета. Десятилетиями ученые мечтали прочитать тексты, но технологии не позволяли сделать это без физического контакта. Прорыв случился в июле 2024 года, когда свиток под номером PHerc.172 отсканировали с помощью британского источника синхротронного излучения третьего поколения Diamond Light Source. Мощное рентгеновское излучение выявило следы чернил на обугленном папирусе. Исследователи из Оксфорда и Университетского колледжа Лондона создали цифровую 3D-модель свитка и «развернули» его виртуально, написало издание The Guardian со ссылкой на исследователей. Первыми проступили древнегреческие буквы. Слово «отвращение» встречалось в тексте минимум дважды. Дальнейший анализ показал: перед учеными — часть многотомного трактата «О пороках», написанного философом-эпикурейцем Филодемом из Гадары в I веке до нашей эры. Филодем — греческий философ, поэт, последователь Эпикура. Сперва учился в Афинах под руководством Зенона из Сидона, затем переехал в Италию: сначала в Рим, а позже в Геркуланум. Филодем был одним из влиятельных философов своего времени. Его взгляды оказали заметное влияние на античную моральную философию. До нашего времени дошло крайне мало его текстов, поэтому каждая находка подобного уровня имеет огромное значение. Труд Филодема «О пороках» — энциклопедия человеческих слабостей: автор рассуждал о жадности, высокомерии, лести и других недостатках. Свиток из Оксфорда, вероятно, стал первым томом цикла — на внутренних слоях папируса обнаружили букву «альфа», первую букву греческого алфавита, скорее всего, обозначающую номер книги.  Успех стал возможен благодаря Vesuvius Challenge — международному конкурсу с призовым фондом 700 тысяч долларов, посвященному поиску решения расшифровки поврежденных римских и греческих свитков. В 2023 году конкурс выиграли студенты из Великобритании, которые написали алгоритм, позволяющий читать такие тексты по снимкам, сделанным с помощью 3D-рентгена. Этот метод используется в паре с источником синхротронного излучения Diamond Light Source. Благодаря такой комбинации ученые расшифровали 2000 древнегреческих символов на другом свитке, а теперь отсканировали еще 18 свитков, в том числе работу Филодема «О пороках».  Папиролог Майкл МакОскер (Michael McOsker) из Университетского колледжа Лондона, участвующий в проекте, отметил, что все технологические достижения в области расшифровки поврежденных свитков появились за последние три-пять лет. Для классической науки такие темпы почти немыслимы. Исследователь уверен, что библиотека из Геркуланума еще преподнесет много открытий. | ↑ |

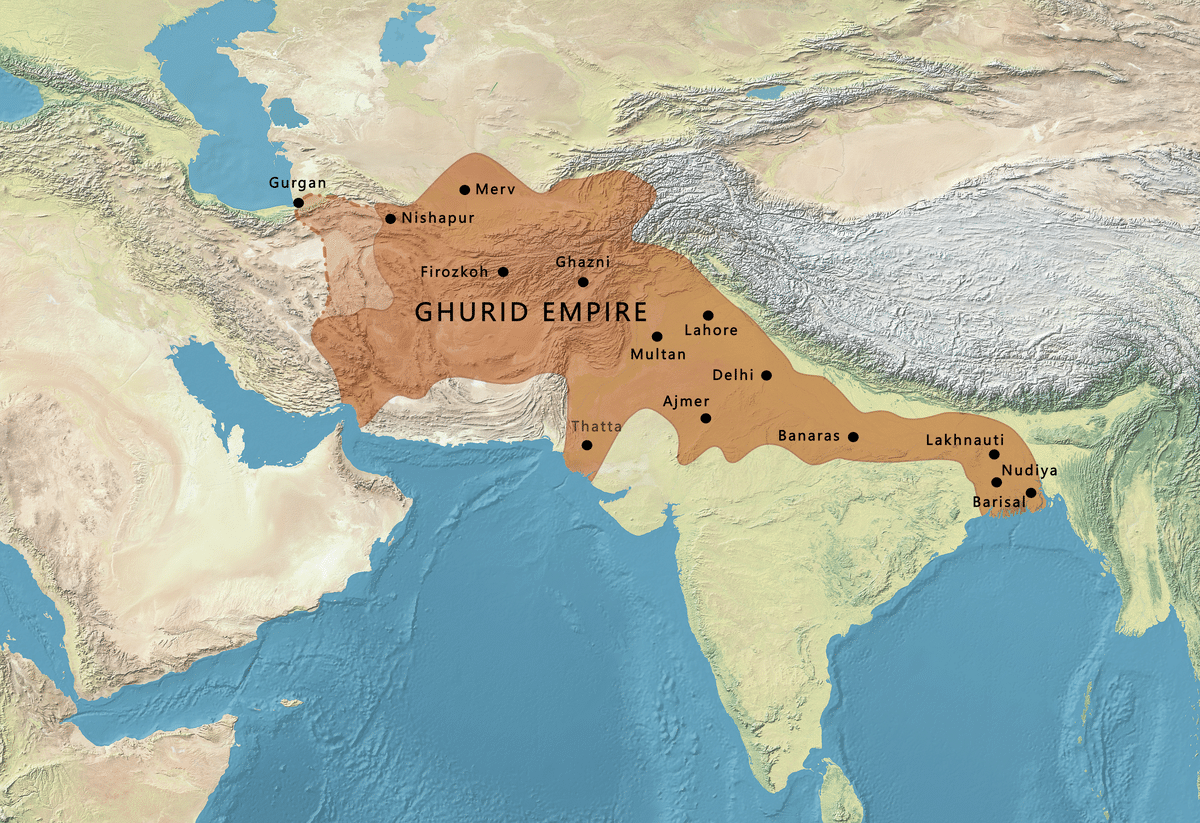

Пакистан и Индия на пороге новой войны: что не поделили две ядерные державы?Несколько дней назад террористы из Пакистана убили 26 человек в индийской части Кашмира. Это подлило масла в огонь тлеющего кашмирского конфликта: Индия обвинила в теракте пакистанскую сторону, та, как обычно, все отрицает. Наказать самих террористов Дели очень сложно, поэтому есть риск, что вместо них удары будут нанесены по приграничным пакистанским солдатам, как это уже бывало в прошлом. Разгорится ли война в этот раз? Несколько человек с автоматами напали 22 апреля 2025 года на туристов в индийском Кашмире, близ города Пахалгам. Проверяя, обрезаны ли они, террористы отделяли мусульман от индуистов и расстреливали последних. Это не первый теракт в местном приграничье, но чтобы понять, почему они происходят, надо разобраться с историческими корнями кашмирского конфликта. Почему Индия очень плохо настроена к Пакистану, а он — к нейПакистан некогда был не просто Индией, а колыбелью ее цивилизации — через него проходит река Инд, вокруг которой во многом возникла и цивилизация Мохенджо-Даро, и пришедшие ей на смену индоевропейские завоеватели, ставшие основной частью высших каст Индии. Но расположение «на отшибе» индийского субконтинента сыграло с этими землями злую шутку. Сначала древняя персидская империя Ахеменидов, потом Александр Македонский и его полководцы, затем иранское племя кушанов — завоеватели волна за волной накатывались на регион и держали его под своей властью. Принципиально устройство жизни там менялось мало, потому что основа индийской идентичности (индуизм) крепко держалась в регионе.  «Перепрошивка» сознания местных жителей стала наступать лишь с VIII века нашей эры. Тогда северо-запад индийских земель вокруг реки Инд завоевали мусульмане. Сначала Арабский халифат, затем тюркские правители, принявшие ислам (государство Газневидов), в XIII веке — Делийский султанат. Причем последний завоевал всю Индию в целом впервые за все время существования индуизма. В XVI веке осколки развалившегося султаната завоевали потомки Тимура — династия Великих Моголов. Государственный язык сменился на персидский, но правители по-прежнему были мусульмане. Основная часть страны исламизации не подверглась, но северо-западный угол, будущий Пакистан, а также низовья Ганга — вполне. Всеобщим языком тут служит урду — по сути хинди, но записываемый арабским, а не древним индийским алфавитом. В 1947 году, когда Британия решила дать Индии независимость, мусульмане решили требовать себе отдельное государство, которое и назвали «земля чистых» (Пакистан).  Поскольку такой страны никогда не было, объединяющий фактор (ислам) не мог обеспечить ей реальную целостность и устойчивость. Самая крупная национальность — пенджабцы — говорят на языке, который не понимают другие народы этой же страны. То же самое относится ко второй по численности этнической группе — пуштунам. И к третьей — синдхам, которых 30 миллионов из 240 миллионов пакистанцев. На картинке легко видеть, что страну населяют очень разные народы, которых кроме ислама не так много что объединяет. Поэтому не удивительно, что с самого рождения ее терзали мощные внутренние конфликты. В 1971 году населенный мусульманами-бенгальцами Бангладеш с кровавой войной вышел из состава Пакистана. Конфликты центральных властей с пуштунами идут до сих пор, часто принимая характер настоящих боев. Северо-запад государства его власти время от времени почти не контролируют, отчего там по сути правят местные пуштунские племена. А индийцы считают Пакистан своей исторической колыбелью, сердцем собственной древней цивилизации. Которое варвары-завоеватели вырвали, заставив местное население принять ислам, из-за чего теперь они называют своих бывших соотечественников врагами.  Пакистану не проще: поскольку этнически и культурно его народы почти не связаны между собой, ему отчаянно нужен как внешний враг, так и борьба с ним. Без этого не так-то просто объяснить собственному населению, почему оно должно считать братьями племена, которые говорят на непонятном языке и периодически устраивают стрельбу по окраинам. Кашмир: клин, вбитый между тремя странамиОбласть Кашмир исходно не принадлежала ни Индии, ни Пакистану. Контролировал ее, после получения независимости от Британии в 1947 году, раджа Хари Сингх. Так получилось потому, что к середине XIX века эту местность завоевал его дед — Гулаб Сингх. Гулаб Сингх исходно служил в империи сикхов, хотя сам был индуистом. Но во время войны англичан и империи сикхов он вдруг решил, что раз сикхи ему иноверцы, то не будет грехом предать их. Это помогло англичанам выиграть войну, за что они и признали Гулаба главой княжества Джамму и Кашмир. Хари Сингх наследовал своему деду Гулабу еще при колониальной администрации. Колонизаторам было по барабану, что индуисты Сингхи правили Кашмиром, населенным в основном мусульманами. А вот свежесозданному Пакистану — нет. Когда Хари Сингх отказался присоединиться к новому государству по-хорошему, племена пуштунов по сути вторглись в его страну и попытались ее захватить. Сингх решил присоединиться к Индии. Та ввела в Кашмир свои войска и изгнала пакистанские, отчего конфликт и начался.

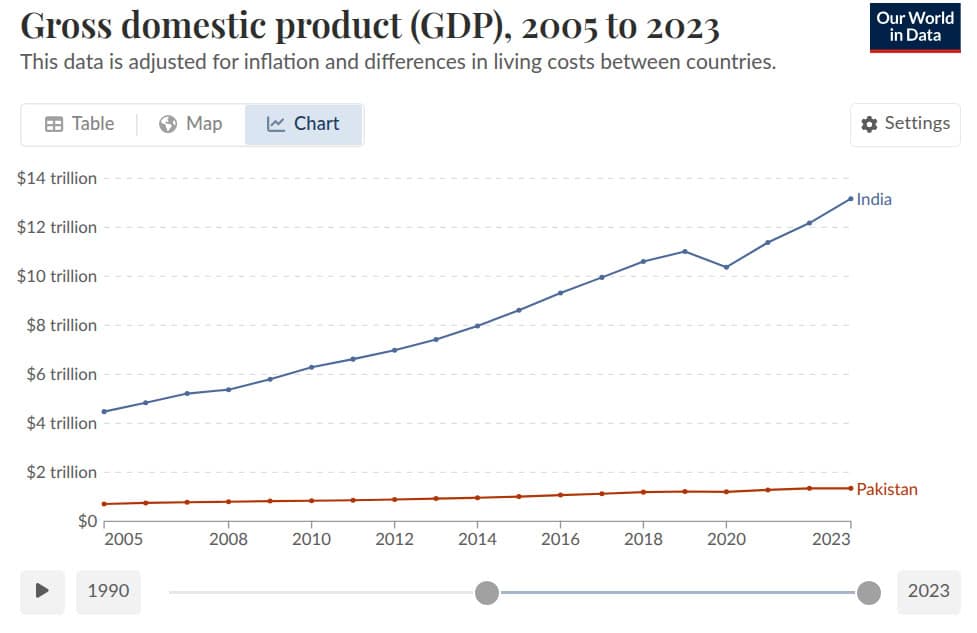

Закончить его нет никакой возможности: три четверти местных жителей мусульмане. Поэтому провести референдум о том, куда Кашмиру присоединяться, как требует с 1940-х ООН, невозможно: Индия против, она знает, что потеряет регион. А в Дели считают, что терять его никак нельзя. Причина в географии — Кашмир на карте выглядит как клин, вбитый между Пакистаном и Китаем. Китай имеет свои территориальные проблемы с Индией, в том числе — в Кашмире. Из 100 тысяч квадратных километров его территории 37,5 тысячи под контролем Китая. Там нет религиозных конфликтов, потому что этот кусок (Аксайчин) — соленая пустыня на высоте пять километров, где трудно дышать и нельзя сеять. Однако там проходит дорога, соединяющая Тибет и Синьцзян. Контролировать ее, обеспечивая связность своих регионов на западе, Пекин считает абсолютно необходимым.  Из-за споров с Индией китайцы — традиционный союзник Пакистана. Они продают ему оружие, и для пакистанцев это важно. Поэтому отказаться от борьбы за Кашмир они не могут еще и по стратегическим соображениям. Индия, естественно, тоже не может: если дать кашмирцам референдум, то есть отдать их пакистанцам, Китай тут же построит через регион дороги. Тогда он сможет перебросить своему союзнику в случае войны не только оружие, но и куда более важную вещь: китайских солдат. А индийцы не понаслышке знают, что уровень китайских воинских частей куда выше пакистанских и индийских: разгром индийцев в индо-китайской войне 1962 года не так-то просто забыть. Второй момент, к которому мы еще вернемся: через Кашмир идет как Инд, так и ряд его притоков. Утратив его, Дели забудет и о контроле над рекой, где когда-то родилась его цивилизация. Что происходит сейчас? Это Пакистан стоит за терактом?После теракта индийцы долго думать не стали и обвинили в нем Пакистан. Министр обороны Пакистана Хаваджа Асиф 23 апреля 2025 года публично парировал эти заявления. Мол, обвинить Пакистан в нападении «легко», но он не имеет никакого отношения к убийствам в Пахалгаме. Асиф вообще договорился до того, что это было «внутренним выступлением против индийского правительства». Скепсис индийцев по пакистанским заявлениям о невиновности можно понять. Дело даже не в том, что министр обороны соседней страны на одном дыхании приравнял явных исламских террористов чуть ли не к борцам за свободу. Важнее то, что с начала своего существования Пакистан пытался «играть в белых перчатках»: посылал своих людей воевать в Кашмир (пуштуны с запада), но делал вид, что это «местные повстанцы».  Потом основал марионеточное государство Азад-Кашмир (свободный Кашмир), которое якобы не связано с Пакистаном. Хотя на самом деле это пограничная прокладка в 13 тысяч квадратных километров между пакистанской и индийской частями Кашмира, нужная только для того, чтобы перестрелки на границе между реально пакистанскими пограничниками и индийцами формально не были связаны с Пакистаном. Но стоит сделать оговорку и другого рода. Пакистан не представляет собой единого целого, управляемого каким-то одним человеком или одной группой лиц по предварительной договоренности. Это конгломерат разных интересов. Правительству в столичном Исламабаде война с Индией из-за веры или Кашмира и в самом деле не очень нужна. Пакистанцы пробовали такую войну на вкус уже раз пять с 1947 года, последний раз — в 1999 году (Каргальская война). Ничего хорошего почему-то не выходило. Не то чтобы у Индии очень качественная армия, но пакистанская не лучше. А вот пуштуны видят ситуацию совсем иначе. Они знают, что их родичи в Афганистане смогли сделать с американской армией то, что не вышло у куда лучше вооруженной армии Ирака. Поэтому лидеры местных племен считают, что и в конфликте с Индией могут переиграть свое формально хорошо вооруженное, а на деле не очень организованное государство и вооруженные силы. Им было бы интересно подтолкнуть конфликт, если бы они вдруг сочли, что могут переломить его ход. Есть и другие силы. Вскоре после теракта в Пахалгаме ответственность за него взяло на себя Движение сопротивления. Многие считают его просто светским брендом крупной террористической организации Лашкар-е-Тайба («Армия чистых»), со штаб-квартирой в пакистанском Лахоре. Проблема в том, что хотя власти Пакистана и полагают эти террористические организации скорее добром, чем злом (пока они терроризируют индийский Кашмир), реального и полного контроля над ними у них тоже нет. Да и Движение сопротивления через несколько дней якобы отозвало свое признание в содеянном. Как тут разобраться со стороны? Никак. Далеко не факт, что и пакистанские власти точно во всем уверенны: у них традиционно военные любят играть в свои игры с приграничным конфликтом в Кашмире. А еще иногда любят свергать законные гражданские власти. Отделить очередной армейский пиар-ход от очередного же армейского заговора бывает ничуть не проще, чем теракт террористов — от теракта тех или иных властей, прикрывающихся террористами. Перекрытие Инда может привести к ядерной войне?С 1998 года обе страны заимели ядерное оружие. На самом деле, у Индии первая термоядерная бомба появилась, существенно ранее, в 1974 году. У обеих идет наработка ядерного оружия, и, по международным оценкам, по 170 атомных боевых частей разной мощности. В нормальное время это было бы очень хорошо: как только кто-то получает ядерное оружие, он начинает избегать по-настоящему больших войн. Собственно, так и ушли в прошлое мировые войны, бывшие в доатомную эру настоящим бичом человечества.  Так было и тут: Каргильская война 1999 года была намного меньше предшествовавших трех крупных индо-пакистанских войн. В 2019 году после одного из предшествовавших терактов «с той стороны» индийцы нанесли авиационный удар по Балакоту. Ущерб тогда вряд ли был большим: 12 истребителей с неуправляемыми бомбами у неопытных ВВС могут сделать что-то серьезное в основном случайно. Потом стороны постреляли друг в друга через границу, и все стихло. Проблемой ситуации 2025 года стала декларация Индией намерения «перекрыть Инд». Кашмир позволяет Дели контролировать верховья этой реки. И действительно, четыре шлюза в них он уже перекрыл. Чем нарушил договор 1960 года, по которому когда-то обязался не мешать Пакистану использовать 70 процентов водных ресурсов региона. Это не значит, что завтра пакистанцы начнут страдать от голода. Индийцы не могут отвести из верховьев Инда столько воды, чтобы ниже по течению ее стало меньше: для этого нужно строить отводные каналы, что займет несколько лет. Да и после этого, если сезон дождей будет приличный, то уровень Инда в среднем и нижнем течении не упадет фатально. Ведь огромная масса воды впадает в него с притоками уже южнее Кашмира, в самом Пакистане.  Но что если индийцы решатся строить каналы? Что если после этого лето будет сухим? От Инда в стороны отходит так много оросительных каналов, что в сухие годы он даже не доходит до Аравийского моря, куда в норме впадает. В таком случае большие сельхозплощади в Пакистане окажутся перед угрозой неурожая. Исламабад может попасть в ситуацию, когда ему придется начать бои. Границы, торговля и воздушное сообщение между странами сейчас перекрыты. Четыре пятых сельского хозяйства северо-западного соседа поставлено под угрозу. Неудивительно, что пакистанцы уже перебрасывают 203-миллиметровые самоходки к границе. На видео ниже показана реакция местной молодежи на происходящее. Крупная война все еще выглядит маловероятной, а вот перестрелки с вовлечением артиллерии вполне возможны. Проблема в том, что мелкие стычки иногда неконтролируемо перерастают в большие. Обе стороны обладают не самыми организованными армиями на свете, что не уменьшает объем рисков.  Объективно война не нужна ни Дели, ни Исламабаду. Индия в последние десятки лет прилично растет экономически. А вот Пакистан, которым макроэкономически никто особенно не управляет, развивается не так бодро. Еще лет 20-30 — и баланс сил в регионе изменится. Так что торопиться с войной индийцам смысла нет. Особенно мало смысла в ее ядерном варианте: у обеих стран высочайшая плотность населения и буквально мегагорода, на десятки миллионов жителей. Одна боеголовка в такой обстановке способна убить столько, что дальнейшее обострение может превратиться в тотальную войну. С одной стороны это значит, что вероятность применения даже одной ядерной бомбы здесь очень мала. С другой — если это случится, остановиться на ней одной будет крайне сложно. А ядерная зима?Действительно, было научное исследование, по которому даже ограниченные по размерам атомные удары в новой индопакистанской войне приведут к «ядерной зиме» с существенным (до двух градусов) падением температур по всему миру. Однако это исследование, как мы уже отмечали в более раннем тексте, с научной точки зрения выполнено очень плохо. Оно никогда не прошло бы рецензирования, если бы не тот факт, что научному сообществу вообще трудно разоблачать выдумки о возможности ядерной войны. Как сказал десятки лет назад крупный американский физик Фримен Дайсон еще про первые расчеты о «ядерной зиме»: «Это абсолютно отвратительно сделанное научное исследование, но я считаю, что исправить ситуацию публично невозможно… Кто захочет, чтобы его объявили сторонником атомной войны?» Дайсон говорил это о расчетах последствий взрывов тысяч ядерных боеголовок в войне США и СССР. У Индии и Пакистана сейчас нет и пяти процентов от того, что было у Америки и нашей страны в ту пору. То есть нам в России беспокоиться вроде бы не о чем. Но что-то мешает расслабиться и перестать следить за темой. Быть может, это память о том, что после переворота в Афганистане последний стал мировым центром экспорта героина. Пакистан после ядерной войны с высокой вероятностью превратится в кашу из племен и микрогосударств, без законных властей. И тогда из него вовне может пойти не только героин, но и «террористы на экспорт» — из лагерей той же Лашкар-е-Тайба или любой другой «армии нечистых». | ↑ |

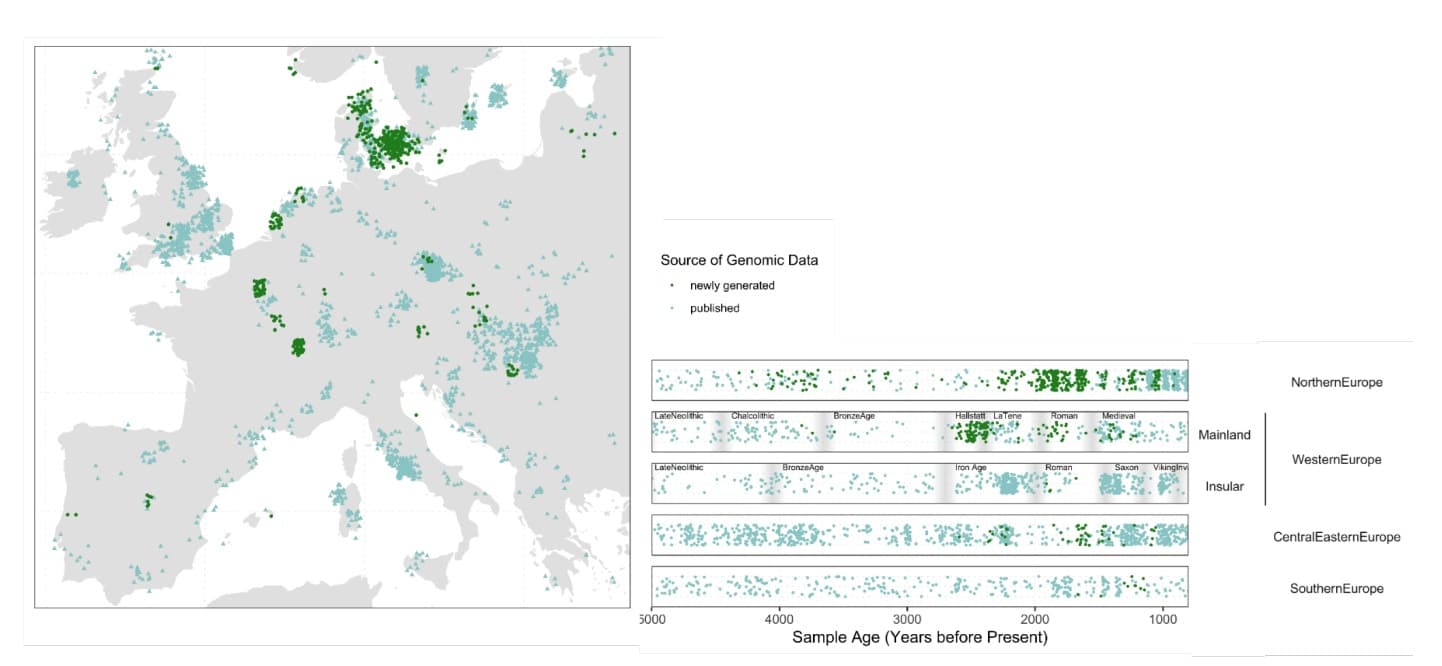

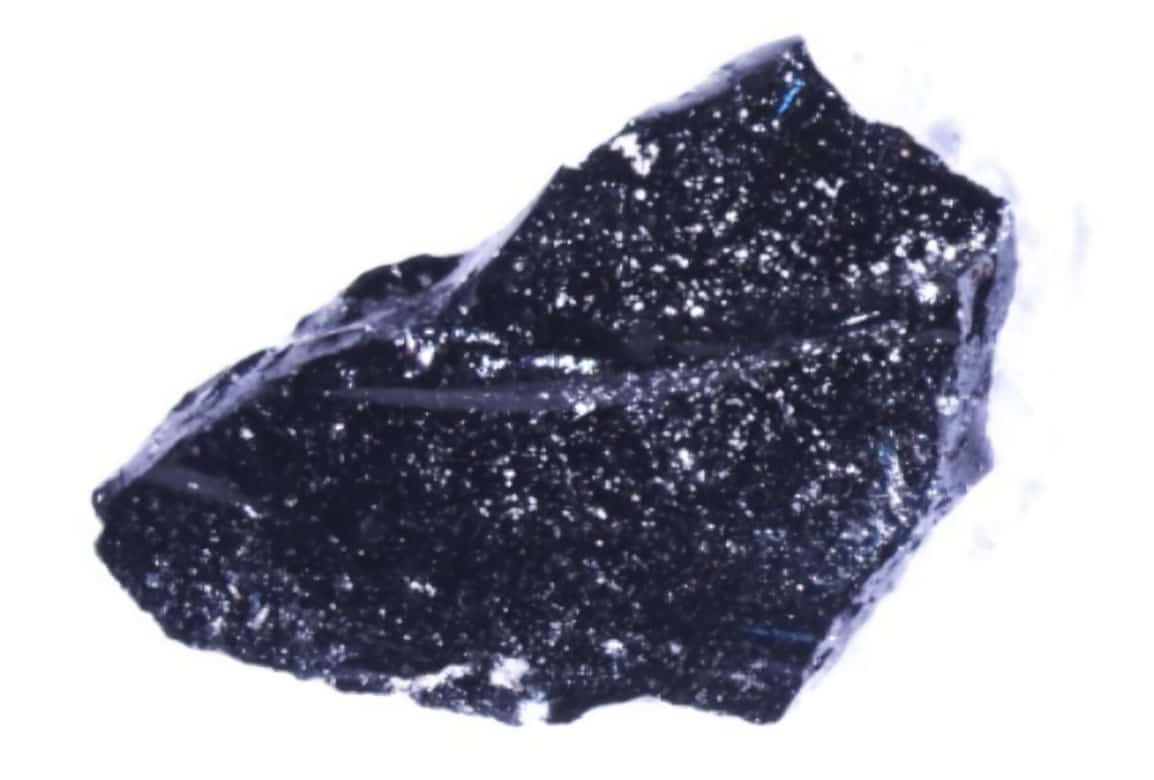

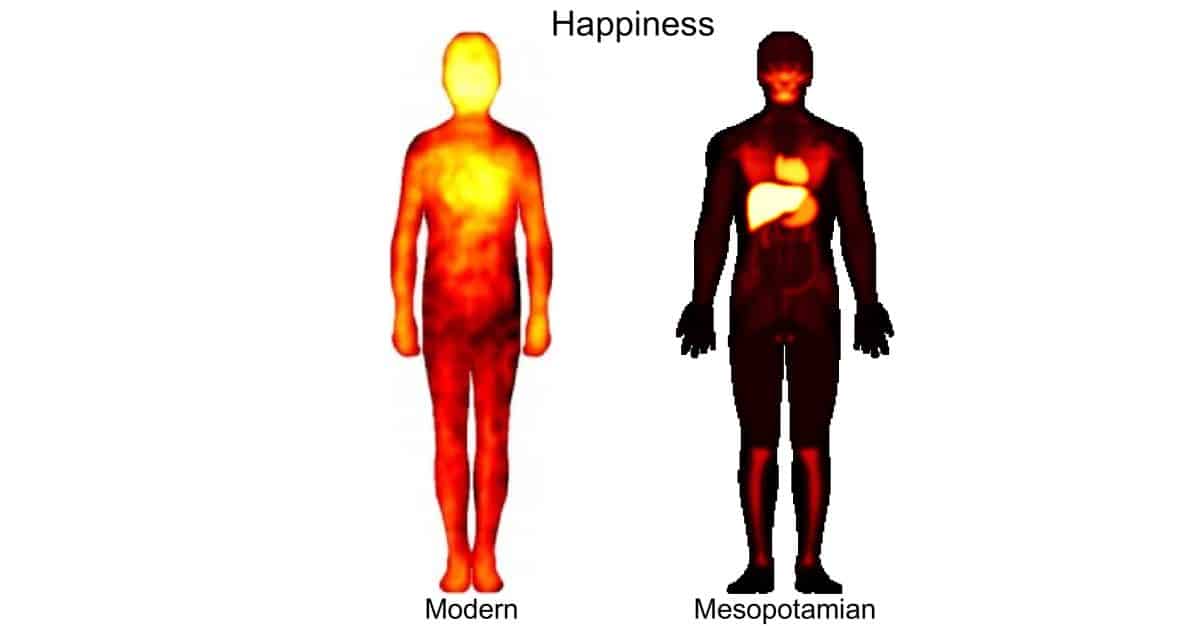

Финикийцев выписали из предков карфагенянЗападные колонии финикийцев включали сильнейшую морскую державу древнего Средиземноморья — Карфаген. Его жители использовали финикийский язык и поклонялись соответствующим богам. Теперь генетики заявили, что практически все эти люди — не потомки финикийских колонистов. Происхождение их в связи с этим довольно загадочно. Генетики под руководством Дэвида Райха (David Reich) изучили ДНК 196 древних людей из 14 точек в Леванте, Северной Африке, Иберии, на Сицилии, Сардинии и Ибице, а также из Алжира раннего железного века. Затем они сравнили проанализированные ДНК из Западного Средиземноморья с финикийскими из Леванта. Их выводы разошлись со всем, что историческая наука знает о миграциях этого народа. Статья с результатами исследования опубликована в Nature. Ученые выяснили, что лишь три из почти двух сотен человек, чью ДНК они исследовали и которых до этого относили к финикийским колонистам западнее Кипра, происходили от древнего населения самой Финикии, лежавшей на территории современных Ливана и Сирии. Остальные произошли либо от населения Сицилии, либо от жителей Эгейского региона бронзового века. Выяснить, от кого именно, практически невозможно, потому что в бронзовом веке эти два региона были генетически населены одними и теми же группами людей, практически неотличимыми друг от друга. В двух точках на Сицилии и одной на Сардинии так же нашли гены выходцев из Северной Африки. Даже у североафриканцев доля в генах предполагаемых финикийских колонистов выше, чем у самих финикийцев. Вероятно, это результат влияния Карфагена на финикийские (теперь, видимо, лишь по языку и культуре) колонии на этих островах.  Новые данные чрезвычайно трудно понять с исторической точки зрения. По множеству надписей известно, что финикийские колонии от Кипра до Иберии имели один и тот же финикийский язык, не отличавшийся от использовавшегося в Тире, Сидоне или Библе (городах Финикии). Аналогичной была и их религия, а также культура в целом. Авторы работы учли эту проблемы и ставят вопрос о том, как именно вышло, что целиком нефиникийское население то ли Сицилии, то ли Эгейского региона вдруг перешло на чуждый им язык другой (семитской) языковой группы, а равно и на ее религию. Генетики отметили, что выяснить это сложно, потому что до VI века до нашей эры финикийские религиозные взгляды требовали сжигания трупов. Поэтому от их колоний до этого времени образцы ДНК не сохранились. Исследователи предположили, что после основания финикийцами в первые века I тысячелетия до нашей эры колоний в Западном Средиземноморье, они массово ассимилировали местное население — в первую очередь на Сицилии. И делали это так долго, что в конце концов собственно финикийцы среди них исчезли без генетического следа, не оставив выживших потомков. Это очень экзотическая гипотеза. Например, потомки индоевропейцев ассимилировали население четверти обитаемого мира.  Но следы их индоевропейских предков не только не исчезли из ДНК современных жителей России, Европы, Северной Америки, Австралии и Канады, но и доминируют там. Хотя от начала экспансии индоевропейцев до нашего времени прошло пять тысяч лет, а не считаные 400 лет, как между началом экспансии финикийцев и фиксацией отсутствия их ДНК в «финикийских» колониях, изученных группой Райха. Возможным частичным объяснением может быть какая-то доля генов филистимлян среди колонистов, отплывших в IX веке до нашей эры из Финикии к землям будущего Карфагена в Северной Африке. Известно, что филистимляне, жившие в Сирии на рубеже II и I тысячелетий до нашей эры, происходят из региона Эгейского моря. Но уже к IX веку до нашей эры перешли на финикийский язык. В таком случае исторические источники могли воспринимать их в новых землях как финикийцев, а генетически их потомки выглядели бы выходцами с берегов Эгейского моря. Правда, данных об их религиозной ассимиляции практически нет, а религия карфагенян была финикийской, что затрудняет решение вопроса. | ↑ |

Древесные кольца связали с «Великим заговором варваров» против Римской БританииВ 367 году нашей эры заговор очень разнородных групп варваров привел к падению римской власти в Британии на год. Причины его успеха долгое время были не вполне ясны. Кажется, теперь ситуация стала понятнее. В 350-353 годах франк родом из Галлии, Флавий Магн Магненций, попытался захватить власть в Римской империи. Он опирался на римские силы, расквартированные в Галлии и, возможно, в Британии (этот момент ясен не до конца). В Битве при Мурсе его разгромил император Констанций II. Но общие потери римских солдат с обеих сторон составили 50 тысяч убитыми, что обескровило многие легионы в западной части империи. По мнению историков, в 367-м эта слабость стала одной из причин, позволивших группе племен из Ирландии ( аттакотты, скотты), пиктов (современная Шотландия) и саксов (Германия) одновременно вторгнуться в Британию и примерно год грабить ее, подрывая местную экономику. Варвары опустошили провинцию до такой степени, что некоторые историки считали именно этот момент ключевым для падения римской власти на острове в 410-м. Около 367 года возникло немало кладов с монетами (обычный признак острого кризиса), позднее найденных археологами, а также началось постепенное падение численности населения вилл и городов региона. Группа европейских ученых попробовала сличить события этого периода с состоянием древесных колец дубов с юга Британии и севера Франции. На этой основе они восстановили ситуацию по осадкам в регионе за 350-500 годы. Статья с результатами вышла в журнале Climatic Change. Исследователи констатировали необычную последовательность из трех крайне сухих теплых сезонов подряд между 364 и 366 годами. Первые два года были особенно суровыми: они попали в два процента самых сухих лет за весь период наблюдений. Если за 350-500 годы в среднем осадки в апреле-июне там составляли 51 миллиметр, то в 364 году — только 29 (58 процентов нормы), в следующем — 28 миллиметров в год (54 процента), а в 366-м — 37 миллиметров (72 процента) в год. На континенте в эти же годы ситуация была значительно мягче. Ученые обратили внимание на редкость подобных событий и в нашу эпоху. Скажем, в 1836-2024-х засух такой силы, как в 364-365 годах, было лишь семь (одна в 27 лет), ни разу ни одна из них не шла сразу за другой. В 350-500-х таких событий случилось лишь два, одно в 75 лет — и оба подряд. Особую сложность ситуации придавала специфика земледелия в Римской Британии. Там не сажали озимые, поскольку пахать влажную почву до механизации сельского хозяйства сложно, а регион этот отличается осенью и зимой с обильными осадками. Чтобы избежать сложностей и проблем с сорняками, там сеяли весной — в основном полбу и ячмень. Это дало результаты: Британия, нетто — импортер хлеба в первые столетия римского владычества, к IV веку стала нетто-экспортером. Но у достижения была и оборотная сторона: без озимых неурожай культур, посеянных весной, означал полный срыв нормального сельхозсезона. Авторы работы также напомнили, что до 360-х остров ежегодно вывозил до 600 судов с продовольствием в прирейнские провинции империи. В такой ситуации его собственные запасы могли быть невелики. Для аграрных обществ без многолетних запасов продовольствия сухие годы часто становились причиной голода. Римская империя в норме имела существенные запасы продовольствия, а развитая морская торговля делала переброску продовольствия из региона в регион несложной. Исследователи отметили, что неясно, почему этот механизм не сработал в 360-х. Добавим, что к IV веку торговля в империи стала проблематичной из-за уменьшения денежной массы в государстве. Серьезный дефицит продовольствия в Британии должен был привлечь внимание варваров. Несмотря на голод, она оставалась для них желанным трофеем и одновременно страдала от засухи, подрывавшей способность содержать войска. Накануне «Заговора варваров» 367 года, согласно историку Аммиану Марцеллину, римские легионы в Британии столкнулись с длительными задержками зарплаты. Из-за этого многие их солдаты дезертировали, а после вторжения варваров сами стали мародерами, грабя города и виллы. Присланный из Рима Феодосий Старший в 368-369 годах нанес вторгшимся варварам и мародерам серию поражений и быстро восстановил порядок. Он смог вернуть гарнизон на Адрианов вал, используя для этого дезертиров, бежавших из легионов во время голода (для чего объявил им амнистию). Но с учетом упоминания Марцеллином угона части римских граждан Британии в рабство, устойчивость этого региона империи могла быть подорвана вторжением на долгое время. Ранее Naked Science писал, что три холодных и потому сухих года подряд в VI веке нашей эры — через 170 лет после «Заговора варваров» — привели к серии очень тяжелых последствий. В том числе к крупнейшему сражению в Британии Темных веков. В этой битве в 537 году, как считается, погиб Артур, военный вождь бриттов (тогда же погиб Мордред), что ускорило завоевание острова англами, саксами и ютами. | ↑ |

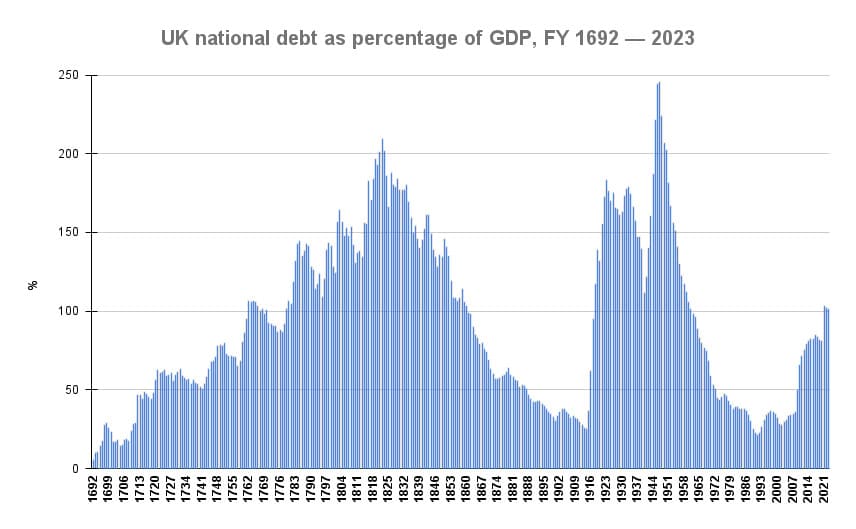

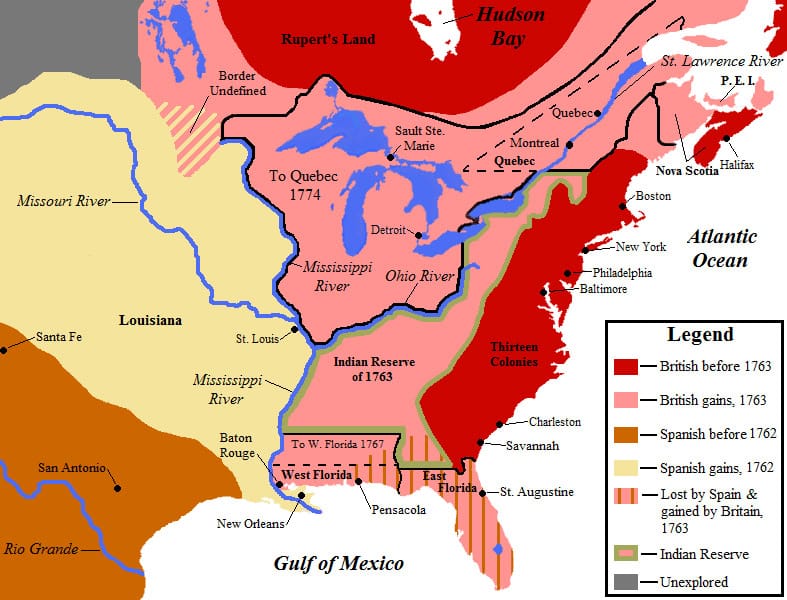

Война за независимость США: как французская мстительность породила сильнейшее западное государство всех временВойна за независимость североамериканских колоний от Англии началась 19 апреля 1775 года, ровно 250 лет назад. И они победили — несмотря на малочисленность, отсутствие промышленности и поддержки большинства населения этих самых колоний. Бессмысленным со стороны кажется даже причина конфликта: американцы начали его, чтобы не платить налоги, хотя платили их в 16 раз меньше англичан. Что на самом деле стало причиной войны? Как отсталая аграрная страна смогла выиграть у «мировой фабрики», которой в ту пору была Англия? В 1607 году англичане основали в Виргинии Джеймстаун, и так началась история колонизации ими Северной Америки. Колонии быстро росли, уже в 1675 году их население было 130 тысяч человек, а в 1775 году — 2,4 миллиона человек (два миллиона без рабов). За 100 лет население выросло почти в 20 раз. Никакая другая европейская колония так не росла. Для сравнения: саму Великобританию тогда населяло 7,8 миллиона человек. Рост, с одной стороны, был чрезвычайно выгоден Лондону. Ведь 90 процентов экспорта из будущих США составляло нужное Англии сырье: табак, зерно, сушеная рыба, дерево, индиго, меха (бобр). Обратно шли промышленные товары: от пуговиц до одежды, инструментов и машин. Но были и неприятные для англичан последствия: колония с населением около 30 процентов метрополии требовала администрации (губернаторов и чиновников), солдат, обороняющих от индейцев, и всего остального. Люди эти содержались из казны метрополии, а не из налогов местного населения. Особенно обострила проблему Семилетняя война 1756-1762 годов: чтобы воевать с французами в Канаде, Англии пришлось содержать там относительно крупную армию. Даже после окончания войны она тратила на это 350 тысяч фунтов стерлингов в год. А налогов местное население платило всего на 64 тысячи фунтов.  К 1760-м годам госдолг Британии — в том числе и по этим причинам — вырос до 70 процентов ВВП. Сегодня мы знаем, что такая величина спокойно переносится экономиками, но для британской элиты того времени это было крайне непривычно. Лорды занервничали и начали копаться в цифрах. Выяснили, что средний североамериканский колонист платит налогов всего на 0,04 фунта в год. Средний англичанин тогда платил 1,24 фунта в год. По сути, метрополия финансировала так называемые колонии, поставляя им услуги администрирования и безопасности, но не получая взамен вообще ничего.  Не удивительно, что Лондон захотел возложить на колонии дополнительные налоги — начиная с особого гербового сбора 1765 года. Колонии, мягко говоря, возражали. Их представители отправились в Британию и сообщили, что поскольку они как избиратели в ее парламенте не представлены, то не считают платеж справедливым. Лорд Гренвилл, английский премьер, который вел с ними переговоры, сообщил, что ему все равно, кто будет собирать налоги. Если колонисты хотят, пусть делают это сами, и жалование английской армии у себя пусть тоже платят самостятельно. Представители колонистов (среди них был Бенджамин Франклин) были, конечно, не такие люди, чтобы на это согласиться. Они тут же заверили англичан, что 13 колоний не смогут между собой договориться, кто сколько должен платить. Гренвилл ответил, что в таком случае собирать налоги придется англичанам. Все эти аргументы позволили Гренвиллу провести закон через парламент, но не заинтересовали американцев. Слоган «Никаких налогов без представительства» быстро стал популярным. Конечно, никто из его сторонников не задавался вопросом, как именно британский парламент должен включить в свой состав жителей США, не задуывался, что это требует фундаментальных изменений законодательства и так далее. Никто не хотел платить налоги и все тут. С первой попытки повысить налоги в колонии не получилось, но в следующие десять лет Лондон все же ввел там ряд налогов. В итоге американцы на душу населения все равно платили в 16 раз меньше, чем англичане, но хотя бы не в 30, как раньше. Разумеется, стерпеть такое было невозможно. Поэтому вскоре начались протесты местного населения против налогов («Бостонское чаепитие»). Англичане решили в ответ ввести ограничения против порта Бостона, но колонисты только серчали и постепенно начали готовиться к боям. Битва при Лексингтоне: война началась, а где же ружья?Английские войска в Бостоне 19 апреля 1775 года решили нанести визит в оружейные склады колонистов, поскольку знали, что те готовят вооруженное противостояние. Однако слухи не удержали это намерение в тайне: колонисты не только вывезли все со складов, но и подготовили людей к боям с англичанами. Местное население привыкло ходить с оружием, спасибо частым войнам с индейцами и французами. Английские колонны, посланные к уже пустым складам, была ничтожно мала (400 человек в Лексингтоне, 300 — в Конраде), а стрелять по ним быстро захотели тысячи колонистов-ополченцев.  «Красные мундиры» (прозвище британских солдат) стали отходить, а на подмогу им выслали 800 человек. Это предотвратило еще более тяжелые потери, но и только: англичане все равно потеряли 124 убитыми и пропавшими без вести. Будущие американцы — только 54. Вот только начать войну было куда проще, чем ее продолжать. В известном романе «Унесенные ветром», описывающем Гражданскую войну в США 1861-1865 годов, один из персонажей критикует решение южан воевать за независимость так: «[у противника есть] заводы, фабрики, верфи, рудники и угольные копи — все то, чего у нас нет. А у нас есть только хлопок, рабы и спесь. Это не мы их, а они нас разобьют». Почти то же самое можно было сказать про 13 колоний в 1775 году. То же самое в том смысле, что у них не было заводов, фабрик, рудников и угольных копей. «Почти» — потому что у 13 колоний были рабы и спесь, но еще не было хлопка. Экспортеры табака и другого сырья не имели почти ничего из сложных промышленных товаров — а к ним относятся и ружья, и порох. Была у будущих американцев и другая проблема: отсутствие существенной армии. Налоги, понятное дело, не хотел платить никто, и пока речь шла об этом пункте, все колонисты были за независимость. Но как только речь заходила о том, что для этого надо идти в армию и воевать, согласие исчезало. Сырьевой придаток, населенный в основном фермерами (на севере), рабами и рабовладельцами типа Джорджа Вашингтона (на юге), не мог выделить много людей в армию. Кто будет пахать за фермера, если он пойдет воевать? Соцобеспечения в стране никакого не было, а положить нормальное жалование мешало то, что никто не горел особенным желанием платить налоги — из-за чего, собственно, и началась война.  Рабовладелец Вашингтон — популярный среди колонистов со времен Семилетней войны — мог согласиться возглавить Континентальную армию колонистов, потому что за него работали рабы и надсмотрщики. Но малочисленность этой социальной группы мешала ей сыграть существенную роль в наполнении армии. Надо было что-то решать. Ни о какой независимости тогда речь не шла: восставшие хотели добиться больших уступок от Лондона. Для этого казалось логичным нанести ему несколько крупных поражений, заставить считаться с собой. Вашингтон берет дело в свои рукиПосле битвы при Лексингтоне колонисты окружили английские войска в Бостоне и блокировали их там. При господстве Англии на море это могло продолжаться долго. Но в июле 1775 года к городу прибыл Джордж Вашингтон и решил как-то активизировать бои. Правда, его желание поутихло, когда выяснилось, что у осаждающей армии в 14 500 человек пороха на девять выстрелов из каждого ружья. Тогда он взял Бостон в осаду, стал подтягивать к городу захваченную у англичан в форте Тикондерога артиллерию, в общем вести планомерную осаду. Силам Вашингтона к 17 марта 1776 года удалось загнать трофейную артиллерию на господствующие Дорчестерские высоты. Уильям Хау, командовавший осажденными англичанами, не знал, что у осаждаюнщих маловато пороха, и эвакуировался из Бостона всем гарнизоном. Налицо была первая большая победа.  В этот момент Вашингтон направил в Канаду 2200 человек во главе с генералом Ричардом Монтгомери. Идея была в том, чтобы поднять восстание и среди франкоязычных квебекцев, которые любили оккупировавший их дюжину лет назад Лондон как собака палку. Но с ее практической реализацией возникли сложности. Прокламации к канадцам со словами «Друзья! Соотечественники!» были написаны на английском, не самом популярном у квебекцев языке. Более того: они относились к колонистам, которые соучаствовали в их оккупации во время недавней Семилетней войны, так же плохо, как и к англичанам. Монтгомери занял Монреаль, не встретив сопротивления, но при штурме Квебека погиб, американцы потеряли 400 человек, после чего бежали из Канады. Боевые потери английских гарнизонов в Канаде в боях за нее составили лишь 700 человек, а американцев — 1500. Вдобавок они в пути еще и подхватили оспу, отчего многие погибли без боя. Так провалилась первая американская попытка захвата Канады, сыграв заметную роль в последующей истории человечества: преуспей колонисты тогда, сегодня Штаты были бы намного более сильным и перспективным государством.  У этого провала было и другое следствие: верхушка восставших, во главе с Вашингтоном, отчетливо поняла, что их перспективы выиграть войну самостоятельно сомнительны. Захваченный у англичан порох не был бесконечным. Победив в Канаде, британцы двинулись оттуда в наступление на северные колонии. Нужна была существенная помощь от государства, способного дать американцам оружие, обмундирование, деньги и главное — солдат с вменяемым командным составом. Переговоры с Францией обо всем этом они начали еще в 1775 году. Но дела шли плохо: французам не улыбалось воевать ради безналогового статуса англоговорящих, недавно захвативших французские земли с французским же населением в Квебеке. Их могло заинтересовать только одно: стратегическое ослабление Британии, их давнего врага. Независимость: выбор сделан, но монетизировать его еще не вышлоТакое ослабление могло быть достигнуто только в одном случае: если бы 13 колоний объявили независимость. Между мартом и июнем 1776 года все они по одному заявили о готовности к ней. Опираясь на эти решения, 4 июля того же года была подписана Декларация независимости. Джордж Вашингтон объявил о ней армии, а свинцовую статую короля в Нью-Йорке уронили и сделали из нее пули (металл для них США тоже не производили). Однако от декларации до союза с Францией предстоял еще долгий путь. Дело в том, что в отсутствие быстрой связи и пассажирского сообщения сигналы из Северной Америки достигали американских представителей в Париже небыстро. А тем еще требовалось время на убеждение французской стороны. Ее дипломатам тоже нужно было время: сагитировать своего короля на новую войну с Англией. И трудность тут была даже не в том, что Франция эти войны в норме проигрывала. Вставал ключевой вопрос: где-то надо брать деньги на войну. Госдолг Франция особо не наращивала — он у нее был в несколько раз меньше относительно ВВП, чем у Британии. А поднимать налоги было небезопасно, потому что это могло обернуться созывом Генеральных штатов (местного варианта парламента). Созывать его короли очень не любили, и не просто так: в 1789-м такой созыв обернулся Великой французской революцией. То есть физической гибелью короля с семьей и многолетней бойней. А также в итоге потерей Францией статуса сильнейшей западной экономики. Но все это было еще впереди, а пока Вашингтону надо было бороться с англичанами. Последние решили захватить Нью-Йорк, высадив десант в 15 тысяч человек. Из-за ошибок англичан бои за Нью-Йорк шли с 22 августа до осени, но все же они выиграли и заняли город.  Ситуация в этот момент была для него очень тяжелой: армия под его началом временами уменьшалась до пяти тысяч человек. Иногда из-за вспышек оспы, иногда из-за окончания срока службы солдат, иногда в силу их дезертирства. Плантатор проявил выдающуюся психическую устойчивость: если под Нью-Йорком при виде бегущих рядовых своей армии он сорвал шляпу и бросил ее оземь со словами о том, что непонятно, как с этими людьми защищать Америку, то к зиме 1777 года он все еще продолжал мелкие наступательные действия — привыкнув к малочисленности, плохому вооружению и низкой дисциплине своей армии. Серьезным подспорьем стало присвоение ему Конгрессом диктаторских полномочий в конце 1776 года и проведенная после этого поголовная вакцинация солдат от оспы. Британцы своих солдат тогда уже прививали, а американцы нет, из-за чего чуть не каждый их крупный поход сопровождался большими потерями от этой болезни. Серьезных успехов армии Вашингтона добиться все же не удалось.  Зато в октябре 1777 года силы ополченцев, действовавшие отдельно от Континентальной армии Вашингтона, в силу ряда ошибок британского командира Джона Бергойна смогли разгромить крупный отряд «красных мундиров» (впервые в истории ополчения) под Саратогой. Безвозвратная потеря 6,7 тысячи англичан стала их крупнейшим поражением с начала войны и подтолкнула Париж к решению вступить в войну: теперь они сочли, что колонисты достаточно сильны, и помочь им можно без перенапряжения сил Франции. Франция выигрывает войну за американцевВ 1778 году французы наконец вступили в войну, и значение этого трудно переоценить. В тот момент подушевой ВВП Франции был в полтора раза меньше британского, но население было втрое больше. Поэтому по размеру экономики Франция вдвое превосходила Британию. Вообще, ее экономика была сильнейшей изо всех западных — чего в послереволюционную эпоху, разумеется, более никогда не случалось. Французы дали американцам первое нормальное оружие: до того те часто были вооружены франкенштейнами из запчастей от разных мушкетов разного времени, подогнанных «по месту», имевших низкую кучность и качество. Они же прислали им ткань и пуговицы для военной формы, артиллерию и — что было очень важно — крупную эскадру на 12 линейных кораблей и четыре фрегата, а также десяток тысяч солдат. Для Штатов, у которых 5-10 тысяч солдат в одном месте были сложно достижимой редкостью, речь шла об огромной помощи. Это не значит, что война сразу пошла на лад. Французский командующий де Рошамбо, увидев уровень подготовки, дисциплины и снабжения колонистов был настолько удивлен, что сразу перестал доверять американцам как боевой силе. Поэтому он долго накапливал подкрепления из Франции, желая обеспечить себя достаточно надежными кадрами. Потянулись годы почти без значимых боев. И все же, в сентябре-октябре 1781 года силы накопили, и восемь тысяч солдат под английским командованием были окружены под Йорктауном и сдались в плен.  Победа в Йорктауне не просто была крупнейшей для американцев в войне — ну или для французов, потому что из 19 тысяч французских и американских солдат под Йорктауном большинство было именно у них, — она имела и сильнейшее психологическое воздействие. Английский премьер лорд Норт, узнав о поражении, вскричал: «Все кончено!» и начал переговоры о мире. Почему Англия сдалась?На первый взгляд его позиция кажется очень странной. Дело в том, что Англия финансово была куда более устойчива, чем Франция: она могла повышать налоги, поскольку там и так правил парламент, а Франция не могла, так как созыв Генеральных штатов для нее был подобен выстрелу в висок (как позже и получилось). Об этом знали те, кто мог давать этим двум государствам в долг, отчего Парижу в долг давали крайне неохотно: не из чего возвращать. А Британии, напротив, чрезвычайно охотно. Про Америку тут и говорить не приходится: ей в долг давать было особо некому, поэтому она печатала деньги без оглядки. В стране была дикая инфляция и одновременно дикие же задержки зарплаты в армии. В 1783 году из-за этого случился Ньюбургский заговор. Кроме того, в апреле 1782 года английский флот разгромил французский в сражении у островов Всех Святых, крупнейшем в XVIII веке, и нанес большой ущерб: пять тысяч человек. В условиях разгрома флота крупные подкрепления к французам не приходили, а значит, англичане могли закончить войну победой.  И тем не менее они этого уже не хотели. Чтобы понять их мотивы, надо обратиться к ситуации в Британии 1750-1780-х годов. В 1750-х английским правительством фактически руководил Уильям Питт-старший, человек исключительных способностей и, как это часто с такими людьми бывает, не склонный к политкорректности. За это в британских элитах его ненавидели, но пока шла Семилетняя война терпели, потому что разделяли его убеждение, выраженное им же так: «Я могу спасти эту страну, и больше никто не может». В 1760-х наступил мир, и от власти его отстранили. Питт был сторонником урегулирования отношений с американскими колониями за счет выдачи им мест в британском парламенте — тогда они бы легко согласились на повышение налогов. Питт ссылался ровно на ту же историю для Уэльса: пока тот не был представлен в парламенте, парламент не назначал ему и налоги. Но мнение его в мирное время никого не интересовало, а к апрелю 1775 года, началу Войны за независимость, он уже слишком сильно болел, чтобы возглавить страну. Его тезисы, однако, глубоко влияли на ситуацию: они показывали англичанам, что те сами во всем виноваты.  Усугубил положение и сам лорд Норт: его правительство, столкнувшись с нехваткой солдат, решило позволить и католикам служить в армии, а заодно и выдать им полные гражданские права. В Лондоне в 1780 году из-за этого случился бунт с сотнями убитых в уличных боях ( бунт лорда Гордона). В общем, правительство лорда Норта, которое наплевало на здравую позицию Питта-старшего, всю войну теряло популярность, и к ее концу его членам разве что в спину не плевали. Другие силы в парламенте не хотели связывать свое имя с продолжением войны, которая стала политическим гробом для Норта. К тому же королю Георгу III изрядно поднадоел весь этот беспорядок в парламенте, и он решил двигать в премьеры сына Питта-старшего — Питта-младшего (что и реализовал к 1783 году). Тому, правда, было на момент начала премьерства только 24 года, а еще его не любил парламент, но король так наелся премьерами, которые нравились парламенту, что его было уже не остановить. На этом фоне англичанам хотелось поскорее отпустить США в свободное плавание и забыть о них, как о страшном сне. Дальновидности понять, что из-за своего уникального географического положения Штаты через 120 лет станут сильнее самой Англии, Лондону не хватило. Вернемся к началу текста: кто же подарил США их независимость? Самый легкий ответ на этот вопрос — Франция. Совершенно очевидно, что без нее Континентальная армия развалилась бы под грузом инфляции и неплатежей, нехватки оружия, офицеров и солдат, желающих служить. Из двух миллионов свободных американцев для войны ни разу не удавалось собрать в одном месте даже 20 тысяч — желание «не платить налоги без представительства» оказалось неважным поводом подставлять свою голову под пули. Менее очевидный ответ — британские элиты. Оставь они у власти Питта-старшего, он бы провел там парламентскую реформу, как с Уэльсом, американские депутаты в парламенте проголосовали бы за рост налогов, и на этом все. США были бы с Британией заодно, в стерлинговой зоне. А это значит, что Британия и сегодня правила бы миром как минимум экономически, поскольку без выхода из стерлинговой зоны Штаты технически не могли отобрать у Лондона мировое экономическое первенство. Но более верный ответ иной: независимость Вашингтону подарила ее величество случайность. Если отстранение Питта-старшего от власти было нормой — люди не очень любят умников во главе правительства и мирятся с этим лишь по крайней нужде, — то тот факт, что Франция вступила в войну на стороне колонистов в 1778 году, никак нельзя считать закономерным. Не отступи англичане временно в 1765 году с гербовым сбором, Война за независимость началась бы на десяток лет раньше. А на тот момент французы еще не вышли из финансового штопора после Семилетней войны и не отстроили флот, потерянный в ней. Поэтому поддержать США явно не рискнули бы. | ↑ |

В одной из хроник римляне соврали о своей военной победеВ древнеримских документах веками утверждалось, что легионы императора Октавиана Августа стерли с лица земли столицу враждебного царства Куш — город Напата. Но археологи, которые проводили раскопки в песках Судана, выяснили: столица не только устояла перед армией Рима, но и сохранила свои храмы нетронутыми. Ученые не нашли там следов боев. После смерти Клеопатры в 30 году до нашей эры Египет стал провинцией Рима. На первых порах власть империи в регионе была шаткой. Южные границы римского Египта оказались под ударом Куша — могущественного царства, занимавшего территорию нынешнего севера Судана. Первый римский император Октавиан Август, известный своей жаждой славы, приказал ответить на вызов масштабной военной кампанией. Историк Страбон писал, что в 23 году до нашей эры римляне дошли до Напаты — священного города кушитов — и сравняли его с землей. Победа должна была продемонстрировать мощь Рима. С тех пор эту версию событий переписывали, копировали и передавали из поколения в поколение. Но правда, как выяснилось, оказалось иной. С 2018 года международная команда археологов из проекта Jebel Barkal Archaeological Project (JAP) проводит раскопки Напаты на севере Судана. Ученые сосредоточились на слоях, относящихся к I веку до нашей эры — периоду, когда, по словам римлян, город был уничтожен. Археологи искали признаки разрушений, характерных для городов, переживших вторжение: оружие, оставленное в спешке, следы пожаров, разграбленные храмы и дома. Но ничего из этого не обнаружили. «Мы ожидали найти обугленные стены, разбитые статуи, брошенное оружие, следы грабежа. Но этого нет. Даже храм Амона, самое монументальное здание города, остался нетронутым, хотя в документах утверждалось, что его разрушили. Мы не нашли даже фрагментов римских доспехов», — пояснил Сами Эламин (Sami Elamin), участник JBAP из Национальной корпорации по древностям и музеям Судана. Геофизические исследования находок подтвердили, что город не подвергался разрушениям. Здания стояли на своих местах, улицы оставались нетронутыми. По мнению ученых, римляне либо не дошли до Напаты, либо просто развернулись у ее стен. Неясно, почему Напата избежала разрушения. Тим Скулдбёль (Tim Skuldbol), независимый исследователь и участник экспедиции, считает, что в то время столица была достаточно уязвима, поскольку кушитские войска находились в поле. Напата располагалась в нескольких сотнях километров от границы, добраться до нее через пустыню было достаточно сложно. Вероятно, римляне просто не пошли дальше, развернулись и выдали свое отступление за победу. Возникает другой вопрос: зачем римляне солгали о своей победе и знал ли об этом сам император? Британский историк Дэвид Мэттингли (David Mattingly) из Лестерского университета объяснил, что римские императоры часто старались произвести впечатление на подданных, поэтому преувеличение военных успехов было скорее нормой, чем исключением. Что касается Октавиана Августа, доподлинно не известно, какой именно отчет он получил от своих воинов. Расстояние между Римом и Суданом — тысячи километров. По мнению ученого, проверить достоверность отчета вряд ли бы кто решился. Скорее всего, римская армия в Египте приукрасила ситуацию, не опасаясь разоблачения. Настоящая проверка настигла Рим спустя всего несколько лет. Кушиты снова выступили против империи, атаковав юг Египта. Во главе армии стояла царица Аманирена — фигура, о которой до сих пор известно крайне мало. Тем не менее ее военный успех оставил заметный след. Тогда Рим предпочел не продолжать конфликт и пошел на мир. Причем условия оказались выгодными именно для Куша: римляне вернули кушитам земли и торговые привилегии. Аманирена оказалась способной не только дать отпор могущественной империи, но и добиться мира на своих условиях.  Исследователи надеются узнать о ней больше из надписей на стелах на мероитском языке, найденных в месте раскопок. Это исчезнувший язык, который был распространен в долине Нила на территории современного Египта и Судана в VIII веке до нашей эры — IV веке нашей эры. Он до сих пор до конца не расшифрован. Одна из самых длинных известных надписей упоминает Аманирену и, вероятно, касается войны с Римом. По словам ученых, именно такие тексты могут, наконец, позволить увидеть события не глазами римлян, а со стороны тех, кто противостоял Риму. Римская империя оставила после себя множество рассказов о собственных победах. Но археология не лжет. Напата уцелела, несмотря на римские заявления. А Куш не только выстоял — он сумел диктовать условия самой могущественной державе своего времени. По версии исследователей, в этой истории все перевернуто с ног на голову: победителями оказались те, кого Рим пытался представить побежденными. | ↑ |