Исследователи из Института органического синтеза им. И.Я. Постовского УрО РАН и ФИЦ Проблем химической физики и медицинской химии РАН нашли условия для введения аминоалкиленового спейсера в молекулу антихолинэстеразного препарата амиридина. Это открыло для химиков-органиков возможности для получения на основе амиридина конъюгатов нового типа. Созданные учеными конъюгаты амиридина и производных салициловой кислоты оказались эффективными мультитаргетными лекарственными кандидатами для терапии болезни Альцгеймера. Исследование опубликовано в журнале Archiv der Pharmazie. Деменцию и ее самую тяжёлую разновидность, болезнь Альцгеймера, не зря называют главной пандемией XXI века. Уже сейчас от нее страдает 52 миллиона человек во всем мире, а прогноз на 2050 год составляет огромные 150 миллионов человек. Используемые в настоящее время для лечения БА лекарственные препараты являются только симптоматическими средствами и не могут замедлить развитие собственно нейродегенеративного процесса. Последней попыткой нейрофармакологов было создание моноклональных антител против бета-амилоида. Однако все препараты, построенные на этой гипотезе, провалились в клинических испытаниях, а не так давно и к самой научной статье, на которой базировалась эта гипотеза, появились серьёзные вопросы и публикация была отозвана. Сейчас болезнь Альцгеймера считается заболеванием с многофакторной этиологией. Патогенетические факторы заболевания включают нарушение работы нейромедиаторных систем, агрегацию ?-амилоидных и тау-белков, дисбаланс окислительно-восстановительных систем и нарушение регуляции гомеостаза ионов металлов в нервной системе. Поэтому одной из актуальных стратегий в медицинской химии стало создания коньюгатов: связанных химическими мостиками мультитаргетных молекул, направленных на несколько мишеней, вовлеченных в патогенез заболевания. Среди таких конъюгатов активно рассматриваются вещества на основе известных ингибиторов холинэстераз, которые через спейсер (химический мостик) связываются с другими фармакофорами, которые должны обеспечить нейропротекторные свойства получившейся молекулы. В новой работе ученые из Института органического синтеза им. И.Я. Постовского УрО РАН и ФИЦ Проблем химической физики и медицинской химии РАН сумели связать полиметиленовыми мостиками молекулу амиридина, которая выступает в качестве ингибитора холинэстераз и производные салициловой кислоты. Синтезированные коньюгаты обладали широким спектром фармакологической активности: они оказались высокоэффективными обратимыми ингибиторами ацетилхолинэстеразы и бутирилхолинэстеразы (ферментов, регулирующих проведение нервного импульса в холинергиеских синапсах), обладали радикал-связывающей активностью (антиоксидантное действие), связыванием катионов меди, цинка и железа, а главное – эти препараты блокировали агрегацию бета-амилоида в бляшки, как катализируемую ацетилхолинэстеразой, так и самоагрегацию. Эксперименты показали хорошее согласование реальных свойств синтезированных соединений с результатами молекулярного докинга в холинэстеразы и ?-амилоид и квантово-химическими расчетами их антиоксидантной активности. Авторы работы нашли и соединение-лидер, которое обладает самым перспективным набором свойств и при этом весьма благоприятным ADMET-профилем (важный показатель фармакологических свойств препарата: Absorption, Distribution, Metabolism, Excretion, and Toxicity – всасывание, распределение, метаболизм, выведение и токсичность). Таким образом, на основе отечественного препарата амиридина впервые получены конъюгаты с широким спектром биологической активности и благоприятным ADMET профилем, которые могут служить основой для разработки инновационных мультитаргетных препаратов терапии болезни Альцгеймера. Медиа: | ↑ |

Ученые разработали алгоритм, позволяющий оптимизировать производственные, логистические и вычислительные процессы, сокращая их длительность и минимизируя простои используемого оборудования. Разработка будет полезна в логистике, многостадийном производстве и компьютерных системах, где каждая операция может выполняться только на строго определенных этапах производственной цепочки. Например, некоторые задачи могут решаться только в начале или конце смены, на конкретном оборудовании или между определенными операциями. Результаты исследования, поддержанного грантом Российского научного фонда (РНФ), опубликованы в журнале Journal of Scheduling. Чтобы современные логистические, производственные и вычислительные системы работали эффективно, нужно оптимально распределять все выполняемые задачи между машинами или процессорами. Классические алгоритмы планирования не всегда учитывают ограничения в последовательности работ в производственном цикле. Например, определенные операции могут выполняться только на конкретных этапах технологического процесса, некоторые работы нельзя ставить в начало или конец смены из-за особенностей оборудования, отдельные задачи должны обязательно следовать друг за другом или, наоборот, не могут быть соседними. Если это не учитывать, ресурсы — например оборудование, сырье, финансы — используются неэффективно, а длительность процесса обработки и затраты увеличиваются. Поэтому необходимы математические модели, учитывающие подобные ограничения. Ученая из Омского филиала Института математики имени С.Л. Соболева СО РАН (Омск) предложила свести задачу планирования к поиску оптимальных комбинаций (совершенных паросочетаний) в двудольных графах — системе из точек (вершин) и линий (ребер), где вершины соответствуют определенным операциям и их позициям в расписании, а ребра отражают допустимые варианты их распределения между машинами. Алгоритм включает несколько этапов: сначала система анализирует все возможные варианты размещения работ с учетом ограничений, затем с помощью математических методов отбирает наиболее эффективные комбинации и наконец строит итоговое расписание, минимизирующее общее время выполнения или другие заданные показатели. Для сложных случаев, когда полный перебор вариантов невозможен, исследовательница предложила математические инструменты, позволяющие находить решения, близкие к оптимальным, за приемлемое время. Для проверки эффективности метода автор провела серию вычислительных экспериментов на синтетических данных, моделирующих различные производственные сценарии, которые включают до ста различных операций. Среди таких сценариев рассматривались маршрутизация транспортных средств, энергетически эффективные расписания, обработка многокомпонентных заказов клиентов, учет директивных сроков и важность операций. Алгоритм смог за установленное время найти приемлемые по качеству решения даже для задач с большим количеством ограничений на последовательность выполнения работ, где классические подходы, например генетические алгоритмы и методы динамического программирования, часто давали неудовлетворительные для практиков результаты. Предлагаемый подход показал статистически значимое преимущество по сравнению с известными на текущий момент в литературе методами. «Алгоритм специально разрабатывался так, чтобы он мог работать с реальными производственными ограничениями, которые часто игнорируются в теоретических моделях. Метод не только дает качественные решения в условиях ограничений, но и достаточно гибок для адаптации к различным практическим применениям», — рассказывает руководитель проекта, поддержанного грантом РНФ, Юлия Захарова, кандидат физико-математических наук, старший научный сотрудник лаборатории дискретной оптимизации Омского филиала Института математики имени С.Л. Соболева СО РАН. Медиа: | ↑ |

Ученые впервые показали, что с поверхности озера Баскунчак — одного из крупнейших гиперсоленых озер в мире — за сутки выделяется около 55 килограмм метана и около 14,7 тонн углекислого газа. Невысокая интенсивность потоков метана оказалась связана с его низкой концентрацией в озере, тогда как значительное количество углекислого газа — с жизнедеятельностью микроорганизмов, осаждением солей, а также пониженной из-за высокой солености активностью фотосинтеза. Таким образом, засоление водоемов и почв в засушливых районах планеты может стать дополнительным источником парниковых газов в атмосфере, которые вносят вклад в климатические изменения на планете. Результаты исследования, поддержанного грантом Российского научного фонда (РНФ), опубликованы в журнале Water. Глобальное изменение климата — одна из самых серьезных экологических проблем. Оно приводит к повышению температуры воздуха, таянию вечной мерзлоты, росту уровня моря, опустыниванию ландшафтов и увеличению частоты и силы стихийных бедствий, таких как цунами, потопы и экстремальные засухи. Одной из причин изменения климата считается накопление парниковых газов — углекислого газа и метана — в атмосфере. При этом их источником могут быть не только выбросы заводов и других объектов, связанных с человеческой деятельностью, но и природные компоненты, например озера. Однако объемы выбрасываемых парниковых газов с их поверхности остаются почти не изученными. Ученые из Южного федерального университета (Ростов-на-Дону), Гидрохимического института Росгидромета (Ростов-на-Дону) и Донского государственного технического университета (Ростов-на-Дону) определили, как формируются потоки парниковых газов в гиперсоленом озере Баскунчак. Этот водоем относится к бессточным озерам — то есть поступающие с водами и формирующиеся непосредственно в озере органические вещества не вымываются, а постепенно накапливаются. Соленость Баскунчака составляет около 300 граммов на литр, что почти в 20 раз выше солености Черного моря. Исследователи изучили химический и газовый состав воды и донных отложений, а также их гранулометрический и минералогический состав. С помощью накопительных плавучих камер авторы измерили потоки метана и углекислого газа в атмосферу. Оказалось, что в озере Баскунчак содержится относительно мало метана — около 1,5 микролитров на литр воды, — так, на поверхности Черного моря этот показатель составляет около 4,8 микролитра на литр. Как следствие, потоки метана в атмосферу также оказались понижены. Исследователи считают: это связано с тем, что солевая корка, перекрывающая донные отложения, препятствует выходу метана из нижележащих слоев в воду. Кроме того, в верхних слоях донных отложений происходит анаэробное окисление метана, в результате чего его концентрации снижаются. Потоки углекислого газа, напротив, были в среднем в 287 раз выше, чем потоки метана, и в 3,3–5 раз интенсивнее его потоков с поверхности пресных озер. По мнению авторов, повышенное выделение углекислого газа может быть связано с несколькими причинами. Во-первых, с разложением органических веществ до углекислого газа и воды микроорганизмами. Во-вторых, с химическим осаждением солей на дно озера, сопровождающимся выделением углекислого газа. В-третьих, с подавлением процесса фотосинтеза из-за экстремальной солености в озере Баскунчак. «На примере озера Баскунчак мы показали, что осолонение водоемов и засоление почв сухих ландшафтов может стать дополнительным источником углекислого газа в атмосфере. В то же время выделение метана, вероятно, будет снижаться из-за активизации в донных отложениях процессов его сульфат-зависимого анаэробного окисления. В дальнейшем мы планируем изучить причинно-следственные связи гидрологических и биологических характеристик, химического и газового составов воды и донных отложений, а также их физико-химических свойств. Это позволит установить долговременные тенденции в эволюции озер юга Европейской части России. Также наши исследования помогут разработать рекомендации по экологической реабилитации озер, минимизации и предотвращению негативных последствий человеческой деятельности на их экосистемы в условиях изменения климата», — рассказывает руководитель проекта, поддержанного грантом РНФ, Юрий Федоров, доктор географических наук, заведующий кафедрой физической географии, экологии и охраны природы Института наук о Земле Южного федерального университета. Медиа: | ↑ |

Ученые обнаружили в Мезмайской пещере на Северо-Западном Кавказе костяной наконечник возрастом около 80–70 тысяч лет. Это древнейшее свидетельство использования неандертальцами костяных орудий для охоты в Европе. Анализ показал, что наконечник был изготовлен с помощью каменных инструментов и, вероятно, крепился к деревянному древку битумом — смолоподобным продуктом выветривания нефти. Открытие доказывает, что неандертальцы самостоятельно разрабатывали сложные технологии задолго до прихода людей современного типа в Евразию. Результаты исследования, поддержанного грантом Российского научного фонда (РНФ), опубликованы в Journal of Archaeological Science. Долгое время считалось, что неандертальцы, населявшие Евразию — в том числе территории современного Кавказа, — использовали в основном каменные орудия, а сложные костяные инструменты и оружие появились только с приходом на континент людей современного типа из Африки, то есть не ранее 40 тысяч лет назад. Однако недавние археологические раскопки показывают, что некоторые группы неандертальцев уже в позднем среднем палеолите — примерно 100–40 тысяч лет назад — начали осваивать обработку кости. Это меняет представления об их технологических возможностях и культурном развитии. Ученые из Автономной некоммерческой организации «Лаборатория доистории» (Санкт-Петербург) с коллегами исследовали уникальный костяной артефакт, обнаруженный в Мезмайской пещере на Северо-Западном Кавказе. Эту пещеру 80–40 тысяч лет назад населяли неандертальцы, поэтому сейчас археологи находят здесь многочисленные артефакты, связанные с их бытом. Костяной наконечник представляет собой удлиненный предмет длиной 90 миллиметров и шириной 6 миллиметров, заостренный на одном конце. Исследователи провели абсолютное датирование и определили, что наконечник был изготовлен примерно 80–70 тысяч лет назад. Затем авторы изучили предмет с помощью стереоскопического и металлографического микроскопов, цифровой микроскопии высокого разрешения и компьютерной томографии. Анализ показал, что инструмент изготовлен из кости крупного животного, вероятно, бизона. Заостренный конец орудия был обработан каменными инструментами — на поверхности сохранились следы соскабливания и сглаживания. Компьютерная томография позволила обнаружить микротрещины внутри орудия, которые могли сформироваться в результате повреждений, возникающих при ударе во время охоты. Это указывает на то, что предмет мог использоваться в качестве наконечника метательного оружия. Кроме того, археологи нашли на поверхности артефакта следы битума — смолоподобного природного клея, который, вероятно, использовался для крепления орудия к деревянному древку. «Найденный нами артефакт подтверждает, что неандертальцы, населявшие Евразию задолго до прибытия на континент современных людей верхнего палеолита, создавали специализированные охотничьи орудия с костяными наконечниками. Однако археологи подчеркивают, что технология изготовления таких орудий была намного более простой по сравнению с той, что использовали и привнесли в Евразию современные люди. В дальнейшем мы планируем изучить культурные ареалы неандертальцев Кавказа, установить контакты, причины их миграций и мобильности», — рассказывает участник проекта, поддержанного грантом РНФ, Любовь Голованова, кандидат исторических наук, главный научный сотрудник АНО «Лаборатория доистории». В исследовании также принимали участие сотрудники Института истории материальной культуры РАН (Санкт-Петербург), Санкт-Петербургского государственного университета (Санкт-Петербург), Санкт-Петербургского государственного электротехнического университета «ЛЭТИ» (Санкт-Петербург) и Техасского университета в Арлингтоне (США). Медиа: | ↑ |

27 апреля на ВДНХ прошла просветительская акция «Ледокол знаний» — мероприятие для школьников, родителей и всех, кто интересуется наукой, Арктикой и технологиями будущего. Гости ВДНХ слушали лекции от экспертов атомной отрасли, прошли интеллектуальную викторину и участвовали в научных играх. Отдельной частью программы стал первый проезд российского электромобиля «Атом» по улицам Москвы с конечной остановкой около Музея «АТОМ» на ВДНХ, где участники акции смогли узнать о ходе разработки проекта, технических характеристиках и инновационной составляющей этого электромобиля: электроприводе и аккумуляторной батарее. Проект «Ледокол знаний» входит в инициативу «Наука побеждать» Десятилетия науки и технологий. Просветительская акция была приурочена к 500-летию начала освоения Россией Северного морского пути и 80-летию российской атомной промышленности. На площадке прошли конкурсы и викторины, а также выступления экспертов, инженеров и ученых Росатома о современных атомных технологиях, развитии альтернативной энергетики и производстве отечественных электромобилей. Школьники могли прямо на месте зарегистрироваться на проект «Ледокол знаний» и побороться за место в арктической экспедиции Росатома, которая пройдет этим летом. «Отбор в экспедицию серьезный и проходит в несколько этапов, в которых участники должны проявить свои знания и креатив, но победа того стоит. Потому что добраться до самой вершины Земли, еще и на атомном ледоколе — это шанс, который выдается только самым талантливым и целеустремленным школьникам. Отдельно хочется отметить, что на участие в экспедиции Росатома претендуют не только российские, но и иностранные участники из 20 стран», — рассказал Константин Рудер, заместитель директора Департамента коммуникаций Госкорпорации «Росатом». В поддержку проекта «Ледокол знаний» впервые по улицам Москвы проехал «Атом» — первый российский серийный электромобиль. Маршрут начался от Тульской, прошел мимо главного корпуса МГУ, вдоль Комсомольского проспекта и завершился на ВДНХ, где состоялась презентация. Разработку электромобиля ведет АО «Кама». Росатом выступает технологическим партнером по производству аккумуляторной батареи и электропривода для электромобиля «Атом». Директор по бренду, маркетингу и связям с общественностью «Атома» Олег Вахромеев рассказал об уникальных особенностях машины. Применяемые технологии могут гарантировать высокие эксплуатационные свойства тяговой батареи, в числе которых исключительная безопасность и энергетический ресурс. Параметры батареи, к которым стремится команда, — это надежность, безопасность и достаточный запас хода до 500 км. Особое внимание уделяется функционированию и зарядке батареи в условиях резкого перепада температур с учетом климатических особенностей России. «Атом» станет первым российским серийным электромобилем-гаджетом. Это уникальный проект: помимо автомобильной платформы мы создаем еще и цифровую, которая будет разработана на базе Атом ОС и будет обладать неограниченным функционалом с широкими возможностями для персонализации. Это позволит сформировать новый опыт вождения, с ориентацией на цифровые сервисы. Сегодня наш предсерийный образец, собранный вручную, впервые проехал такой длинный маршрут по улицам Москвы — в поддержку проекта «Ледокол знаний», — подчеркнул Олег Вахромеев, директор по бренду, маркетингу и связям с общественностью «Атома». «Сегодня мы не просто запускаем электромобиль на улицах столицы — мы открываем новую эру технологической независимости. Каждый день, разрабатывая собственные батареи, мы закладываем фундамент для энергетически независимого, экологически чистого и высокотехнологичного будущего России. Решения и разработки нашей компании ООО «РЭНЕРА» являются отличным ответом западным компаниям: мы готовы задавать тренды в области устойчивого развития транспорта. Это подчеркивает выезд «Атома» на улицы Москвы в рамках проекта «Ледокол знаний». Наши отечественные электромобили уже сегодня способны не только конкурировать, но и опережать ожидания потребителей. Это наш вклад в создание зеленого города будущего — современного, умного и динамичного мегаполиса, где каждое движение направлено на прогресс и защиту экологии, а также на создание комфортной городской среды для жизни и работы», — рассказала Анастасия Михайлова, генеральный директор ООО «РЭНЕРА». «Росатом играет ключевую роль в становлении электромобильности в России. Проекты Росатома охватывают практически всю технологическую цепочку в этой отрасли — от добычи сырья и производства ключевых компонентов электромобиля до создания зарядной инфраструктуры и переработки отработанных батарей. Все это способствует ускорению перехода на электрический транспорт. Недавний заезд «Атома» по улицам Москвы — значимый шаг в развитии отечественного электромобиля, который подтверждает его готовность к повседневному использованию», — отметил Александр Бухвалов, директор бизнес-направления «Электромобильность» АО «ТВЭЛ». 5 мая школьники со всей России могут пройти онлайн-этапы проекта «Ледокол знаний»: викторину, вебинары, творческие задания. 19 мая по всей стране пройдут региональные полуфиналы, 20 июня — финал в павильоне «АТОМ». А в августе 24 победителя отправятся в настоящую арктическую экспедицию на атомном ледоколе «50 лет Победы». Медиа: | ↑ |

Ученые разработали многоразовое устройство, позволяющее быстро распознавать вирусы в биологических жидкостях человека. В качестве основы авторы использовали органические полупроводниковые транзисторы, на которые поместили сменную полимерную мембрану, обработанную аптамером, — молекулой ДНК, специфично связывающей вирус гриппа А. Предложенное устройство оказалось в 10 тысяч раз чувствительнее тест-системы на основе антител, используемой в клинической практике, но в 10–100 раз менее чувствительным, чем методика ПЦР. Однако, в отличие от ПЦР, занимающей несколько часов, разработанная пластинка проводит анализ меньше чем за 20 минут. Результаты исследования, поддержанного грантом Российского научного фонда (РНФ), опубликованы в Journal of Materials Chemistry. В больницах и поликлиниках пациентов, страдающих респираторными заболеваниями, отправляют на проверку вирусной инфекции. При этом у человека берут образцы из полости рта или полости носа, которые анализируют либо с помощью методов на основе антител, либо за счет полимеразной цепной реакции (ПЦР). Однако результаты этих анализов становятся известны только через несколько часов или дней. В качестве альтернативы могут использоваться органические полевые транзисторы с электрическим затвором. Такие биосенсоры в виде пластинок позволяют обнаруживать вирусы, специфические белки, гормоны в сыворотке крови, слюне, поте или спинномозговой жидкости человека. Однако на данный момент все биосенсоры одноразовые и дорогие, что затрудняет их широкое применение. Ученые из Института синтетических полимерных материалов имени Н.С. Ениколопова РАН (Москва) с коллегами предложили способ, позволяющий сделать биосенсоры многоразовыми. Авторы добавили к их конструкции съемный элемент — недорогую полимерную мембрану, покрытую аптамерами (небольшими молекулами ДНК), специфически узнающими и связывающими компоненты биологических жидкостей, например частицы вируса у заразившегося человека. Аптамеры устойчивы к нагреванию, изменению кислотности среды и сохраняют работоспособность в биологических средах, что позволяет использовать их в клинической практике. Чтобы проверить эффективность модифицированных биосенсоров, авторы опустили мембрану с аптамерами в растворы с разными концентрациями вируса гриппа А. Этот патоген исследователи выбрали, поскольку в больницах именно его наличие в первую очередь проверяют у всех пациентов с острыми респираторными инфекциями. При погружении мембраны в раствор аптамеры связывали вирусные частицы, при этом происходили структурные изменения в молекуле аптамера. Затем ученые поместили такую мембрану на биосенсор, и измененная форма аптамера, связавшегося с вирусом, модифицировала электрический ток, пущенный через биосенсор, в результате чего исследователи получили сигнал о наличии патогена. Разработанное устройство позволило выявить вирус в растворе, если его концентрация составляла 80 тысяч вирусных частиц (или более) на миллилитр. То есть аптасенсоры оказались примерно в 10 тысяч раз более чувствительными, чем используемый в клинической практике анализ на основе антител, но показали результат в 10–100 раз хуже, чем метод ПЦР. Однако, в отличие от ПЦР, занимающей около двух-трех часов, анализ с помощью аптасенсоров длился не более 20 минут. Несмотря на более низкую чувствительность, аптасенсоры потенциально могут использоваться для быстрого анализа состояния пациента. Исследователи показали, что предложенные ими конструкции могут использоваться многократно — достаточно заменить недорогую сменную мембрану, оставив биосенсор. При этом структура биосенсора не повреждалась, по крайней мере, при трех заменах мембраны на поверхности устройства. «Наша модификация упростит изготовление универсальных сенсоров, необходимых в машинах скорой помощи, поликлиниках и больницах и состоящих из быстрых, неинвазивных миниатюрных датчиков для обнаружения широкого спектра вирусов. Кроме того, наша конструкция может использоваться для изготовления мультисенсоров — устройств, чувствительных одновременно к нескольким вирусам. В дальнейшем мы планируем модифицировать наши платформы разными узнающими элементами и расширять спектр анализируемых объектов», — рассказывает участник проекта, поддержанного грантом РНФ, Елена Пойманова, кандидат химических наук, старший научный сотрудник Института синтетических полимерных материалов имени Н.С. Ениколопова РАН. В исследовании участвовали сотрудники Московского государственного университета имени М.В. Ломоносова (Москва), Объединенного института ядерных исследований (Дубна) и Федерального научно-клинического центра физико-химической медицины имени академика Ю.М. Лопухина ФМБА России (Москва). Медиа: | ↑ |

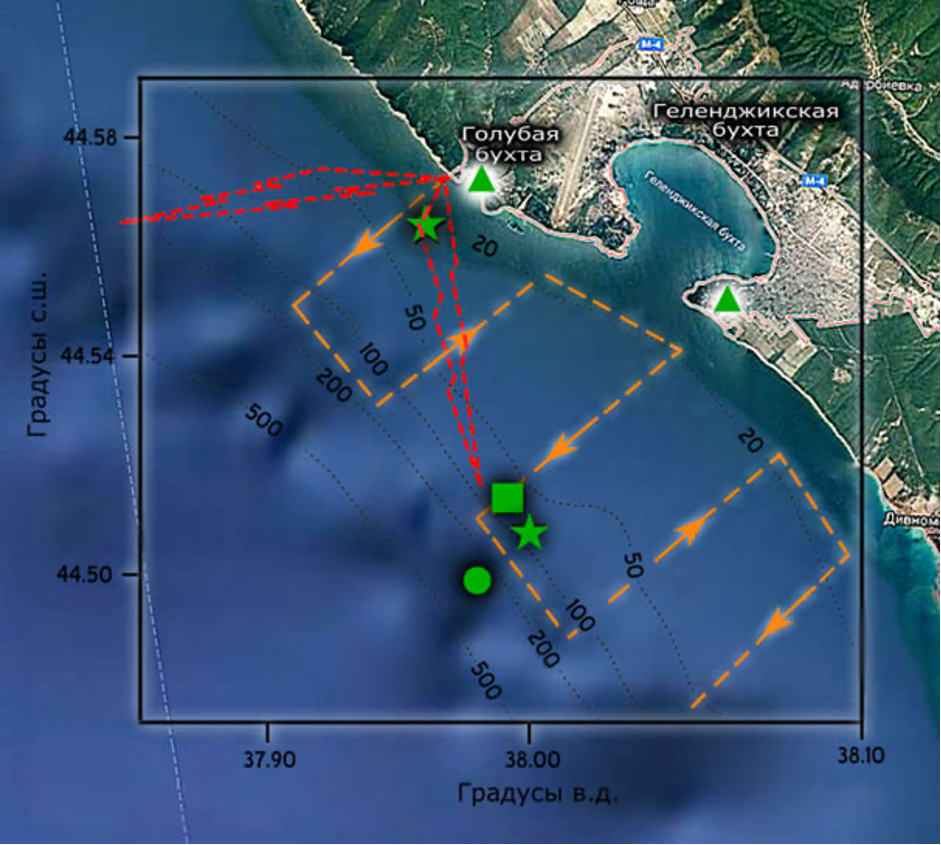

Ученые исследовали распространение и разнообразие двустворчатых моллюсков-камнеточцев, которые живут на прибрежных подводных скалах и плотных глинах Азовского и Черного морей. Авторы изучили последовательности ДНК трех видов моллюсков и провели сравнение с видами, обитающими в Средиземном море и Северной Атлантике. Наблюдения показали, что численность моллюска Роцеллярии (Rocellaria dubia), который раньше считался редким в Черном море, заметно возросла за последние девять лет. Этот вид сверлит карбонатные породы и искусственные карбонатные субстраты, например, мел, известняк, ракушечник, а также раковины крупных моллюсков (в том числе устриц). В настоящее время Роцеллярия широко распространилась в Черном море в том числе и на карбонатных подводных скалах карбонового полигона «Геленджик», оператором которого является Институт океанологии имени П.П. Ширшова РАН, поэтому следить за дальнейшей динамикой моллюсков-камнеточцев важно. Результаты исследования опубликованы в сборнике XIII Международной научно-практической конференции «Морские исследования и образование (MARESEDU-2024)». Двустворчатые моллюски-камнеточцы интенсивно разрушают подводные меловые скалы и даже подводные части построек, которые могут быть ценными как памятники архитектуры. Моллюски «сверлят» такие породы как, например, известняк, мел или ракушечник, а также плотные глины. За популяцией моллюсков важно следить, потому что когда они растворяют скалы, карбонатов (солей угольной кислоты) в воде становится больше, и теоретически это может привести к увеличению выброса углекислого газа в атмосферу. Ученые, работающие на карбоновом полигоне «Геленджик», исследования на котором поддерживает Фонд Мельниченко, рассчитывают высвобождение углекислого газа и разрабатывают технологию ее снижения. Ученые из Института океанологии имени П.П. Ширшова РАН (Москва) и Института биологии южных морей имени А.О. Ковалевского РАН (Севастополь) выделили ДНК 22 моллюсков-камнеточцев, пойманных в Черном море, и определили, что они принадлежат трем разным видам: Barnea candida, Petricola lithophaga и Rocellaria dubia. Самые распространенные — Петрикола и Роцеллярия. При этом Роцеллярия в начале ХХI века встречалась в Черном море очень редко, а Петрикола была и остается обычным видом. Массовые поселения Роцеллярии впервые на акватории Полигона были обнаружены в 2016 году. Исследуя генетическое разнообразие моллюсков Черного моря, авторы сравнили последовательности ДНК черноморских камнеточцев с такими же моллюсками в других морях. Исследователи обнаружили высокое сходство между последовательностями Роцеллярий и Петрикол в разных регионах Черного моря. Оказалось, что последовательности ДНК черноморских и средиземноморских представителей Роцеллярии совпадает на 99%. А вот ранее опубликованных последовательностей, близких к черноморской Петриколе, в базе данных найти не удалось. Третий обнаруженный учеными вид — Barnea candida — удалось сравнить только с моллюсками, выловленными в Северном море и в Атлантическом океане. «Возможно, Barnea candida представляет собой комплексом видов, распространенных в Средиземном море и Северной Атлантике. Дело в том, что сходство последовательностей исследованного участка гена черноморский Barnea candida совпал с выловленными в Северном море и Атлантическом океане моллюсками только на 88%. Такие генетические дистанции могут указывать на межвидовые различия. Раньше, когда исследования ДНК не были широко доступны, нередко случалось так, что близкие виды объединяли в один на основании какого-то комплекса общих внешних признаков и похожего строения. Но с помощью генетических маркеров мы можем выявить отличия между видами там, где морфологи этих отличий не находят или считают их не значимыми. Такие виды называются псевдокриптическими. Однако, для проверки гипотезы о существовании комплекса псевдокриптических видов под общим названием Barnea candida нужны дальнейшие исследования, так как данных о генетическом разнообразии этого вида еще слишком мало», — рассказывает один из авторов исследования, кандидат биологических наук Ульяна Симакова, старший научный сотрудник лаборатории экологии прибрежных донных сообществ Института океанологии имени П.П. Ширшова РАН. Авторы обратили внимание на резкое увеличение численности популяции моллюсков-камнеточцев Rocellaria dubia в районе карбонового полигона «Геленджик». Если до 2016 года экземпляры этого вида на подводных скалах встречались единично (менее 1 моллюска на квадратный метр), то в 2016 году их численность возросла до около 1 экземпляра на квадратный метр. Обследование 2023 года с использованием погружаемого аппарата Ровбилдер с видеокамерой показало, что плотность этого вида достигла более 50 моллюсков на квадратный метр на глубинах около 11 метров. «Хотелось бы продолжить исследование динамики численности этого вида, поскольку он разрушает карбонатные субстраты. Особенно это актуально для Карбонового полигона Геленджик, где ведутся исследования по вкладу моллюсков в накопление в грунте карбонатов и выделение углекислого газа. Пока до конца не ясен механизм сверления, это также должно стать предметом дальнейших исследований», — рассказывает один из авторов исследования, кандидат биологических наук Галина Колючкина, старший научный сотрудник лаборатории экологии прибрежных донных сообществ Института океанологии имени П.П. Ширшова РАН. Медиа: | ↑ |

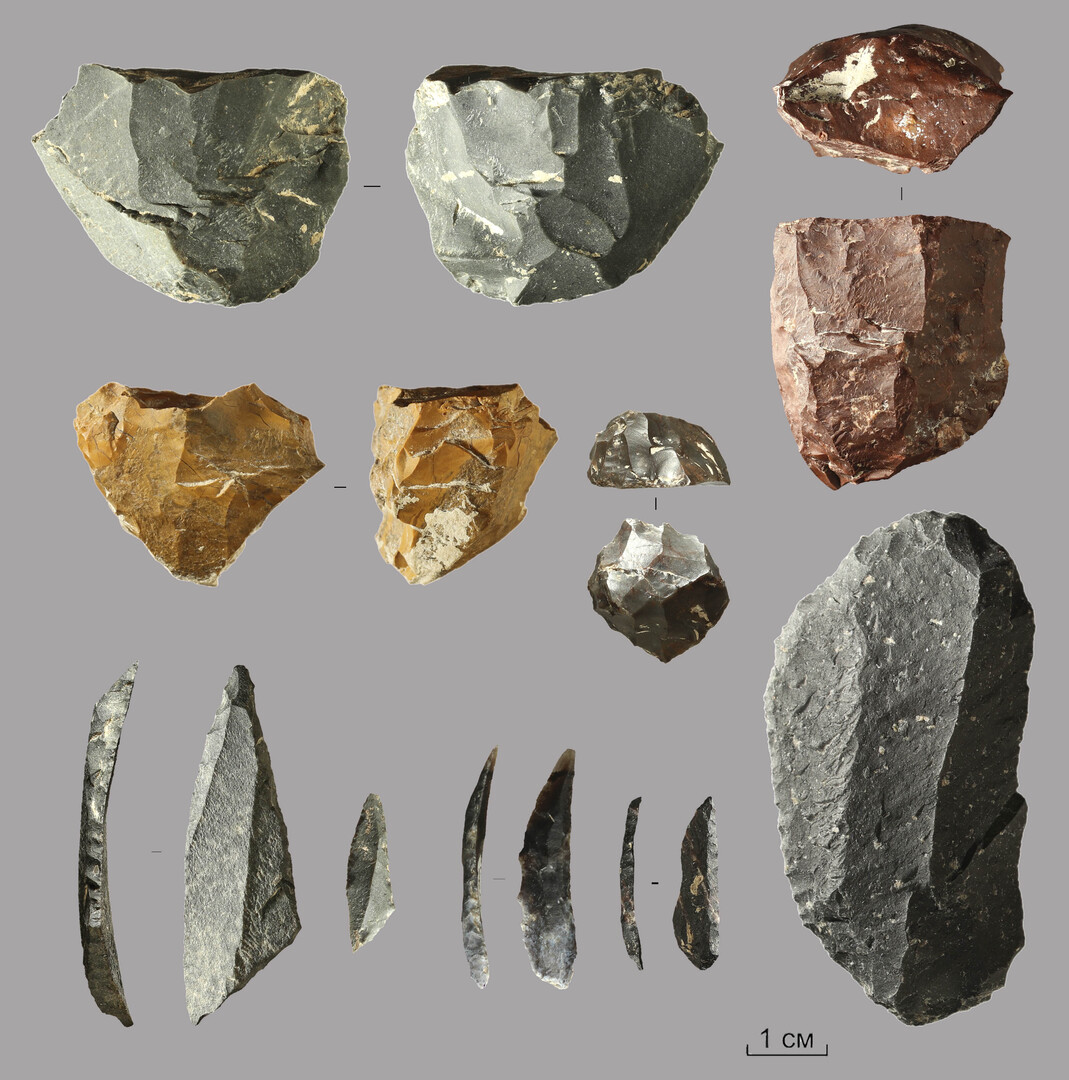

Ученые проследили, как развивалась культура людей эпохи верхнего палеолита — 28–19 тысяч лет назад, — населявших стоянку Рахат в предгорьях Северного Тянь-Шаня на территории Казахстана. В ходе раскопок авторы обнаружили орудия труда, остатки очагов и кострищ, а также микролиты — миниатюрные каменные изделия, которые использовались как наконечники или вкладыши в метательных орудиях охоты. Находки помогают понять, как древние люди адаптировались к суровым климатическим условиям максимума последнего ледникового периода. Результаты исследования, поддержанного грантом Российского научного фонда (РНФ), опубликованы в журнале L'Anthropologie. О жизни людей, населявших Центральную Азию, включая территорию современного Казахстана, в эпоху палеолита (2,6 миллионов — 10 тысяч лет назад), долгое время было известно очень мало. Из-за засушливого климата и активных геологических процессов многие археологические памятники оказались скрыты под толщами лессовых отложений — рыхлых пород, состоящих из мелких пылеватых частиц, которые накапливались здесь веками под действием ветра. Лишь в последние десятилетия ученые начали систематически исследовать эти территории, открывая стоянки, которые проливают свет на культуру и технологии древних обитателей региона. В частности, в предгорьях Северного Тянь-Шаня (современный Казахстан) найдено более десятка стоянок, одна из которых — Рахат. Исследователи из Института археологии РАН (Москва), Института археологии имени А.Х. Маргулана (Казахстан) и Государственного историко-культурного музея-заповедника «Иссык» (Казахстан) на протяжении шести лет — с 2018 по 2024 год — вели раскопки на стоянке Рахат. В ходе работ ученые выявили три четко различимых периода заселения стоянки с шестнадцатью культурными слоями (или этапами посещений места стоянки). В самых древних слоях раскопа, относящихся к концу раннего верхнего палеолита — около 28–27 тысяч лет назад, — преобладали кареноидные нуклеусы-скребки — характерные каменные изделия килевидной формы, с которых скалывались асимметричные изогнутые пластинки-заготовки для ножей и других орудий. Одновременно такие изделия использовались как скребки.  Дмитрий Ожерельев На следующем этапе, датированном 25–23 тысячами лет назад, наблюдалось значительное усовершенствование технологий производства орудий труда. Именно в это время появились микролиты-острия так называемого граветтоидного типа — миниатюрные орудия с притупленным краем различных форм. Такие изделия, вероятно, использовались в составе более сложных охотничьих орудий в качестве вкладышей. Например, ряд острых микролитов мог служить режущей кромкой в наконечниках копий, стрел или ножей. В наиболее поздних культурных слоях, сформировавшихся 20–19 тысяч лет назад, появились геометрические микролиты в форме асимметричных треугольников. При этом авторы обнаружили, что между средним и поздним периодами заселения стоянки был перерыв продолжительностью около трех тысяч лет. Он может быть связан с экстремальными климатическими условиями ледникового максимума. В этот период климат был очень суровым: температуры резко снизились, а ландшафты вокруг стоянки превратились в холодные степные пространства с разреженной растительностью. Вероятно, люди были вынуждены покинуть эти места, следуя за мигрирующими стадами животных — их основным источником пропитания. Лишь когда климатические условия несколько смягчились — примерно 20 тысяч лет назад, — стоянка снова стала пригодной для обитания, о чем свидетельствует появление новой культурной традиции с геометрическими микролитами. Помимо орудий труда и охоты, археологи обнаружили на стоянке Рахат предметы, связанные с бытом древних обитателей: остатки очагов, кострищ, а в некоторых слоях — фрагменты костей животных и перфорированные (с отверстиями) раковины пресноводных моллюсков Corbicula tibetensis с остатками красного пигмента — охры. Расположение очагов и кострищ в определенных зонах стоянки позволяет предположить наличие у древних людей сложившихся традиций организации жилого пространства, а находки раковин могут указывать на существование украшений и ритуальных предметов. «Центральная Азия и сейчас чрезвычайно чувствительна к любым изменениям климата. Стоянка Рахат — это уникальное окно в прошлое, позволяющее проследить, как древние люди адаптировались к изменениям климата в верхнем палеолите. Находки микролитов, особенно треугольных форм, указывают на высокий уровень технологий обработки камня и, вероятно, органического сырья у обитателей исследуемого региона. Кроме стоянки Рахат наша команда проводит раскопки и других стоянок в предгорьях Северного Тянь-Шаня, где хорошо сохранились культурные слои других этапов верхнего палеолита. Это стоянки Майбулак, Узынагаш 1–3, Сарыжазык. Изучая их, мы можем проводить достаточно полную реконструкцию культуры и быта первых Homo sapiens этого региона», — рассказывает руководитель проекта, поддержанного грантом РНФ, Дмитрий Ожерельев, кандидат исторических наук, старший научный сотрудник отдела археологии каменного века Института археологии РАН. Медиа: | ↑ |

Ученые показали, что волокнистые материалы, в которые встроены фототермические элементы, способные нагреваться под действием света, ускоряют рост отростков нервных клеток. Благодаря этому свойству материалы могут быть полезны в регенеративной медицине для восстановления поврежденных нервов. Об этих результатах авторы работы рассказали на конференции «Оптогенетика 2025+». Волокнистые материалы часто используют в регенеративной медицине для создания имплантатов и искусственных тканей. Это могут быть так называемые изотропные материалы — состоящие из случайно ориентированных волокон разного диаметра, — или анизотропные материалы — ориентированные в одном направлении нановолокна диаметром от 100 до 200 нанометров. При этом, меняя ультраструктуру материала, можно влиять на активность и морфологию выращиваемых на них клеток. Ученые из Института теоретической и экспериментальной биофизики РАН исследовали рост нервных клеток на волокнистых материалах разной структуры. В экспериментах авторам удалось показать, что волокнистые материалы ускоряют рост отростков нервных клеток — нейритов — и стимулируют формирование синапсов. Также исследователи проверили, как ведут себя на волокнистых материалах шванновские клетки, которые важны для роста нейронов и восстановления нервной ткани. Оказалось, что волокна способны поляризовать эти клетки, то есть «укладывать» их вдоль волокна. В результате этого формируются высокоориентированные структуры, напоминающие те, что есть в естественных тканях. Затем ученые решили усилить воздействие материала на клетки, добавив активную фототермическую (тепловую) стимуляцию. Именно в рамках такого подхода волокнистые материалы могут использоваться для задач термогенетики. «Мы получили smart-материалы, которые сочетают пассивную и активную модуляцию активности нервных клеток. Для этого в волокнистые материалы мы добавили фототермические элементы, в частности термоплазмонные частицы. Эксперимент показал, что такие smart-материалы действительно способны нагревать клетки, причем степень нагрева можно варьировать», — рассказала Ольга Антонова, кандидат биологических наук, ведущий научный сотрудник ИТЭБ РАН. На клетках нейробластомы — часто используемой модели для исследования нервной ткани — ученые показали, что smart-материалы стимулируют удлинение отростков нервных клеток, а, значит, ускоряют их дифференцировку. «Smart-материалы могут служить основой для разработки искусственных тканеинженерных конструктов для восстановления нервов. Мы планируем создать нейроимплантаты для замещения поврежденной ткани: сейчас начинаем доклинические испытания материалов первого поколения, в которых нет термостимуляции, после чего перейдем к материалам второго поколения с комбинированной стимуляцией», — подвела итог Ольга Антонова. Текст: Виталина Власова Всероссийская конференция «Оптогенетика 2025+» с международным участием проводится Институтом эволюционной физиологии и биохимии им. И. Сеченова РАН в Санкт-Петербурге в рамках крупного научного проекта № 075-15-2024-548 Медиа: | ↑ |

акция «Ледокол знаний». Участники познакомятся с российскими технологиями создания электрокаров, а школьникам расскажут про открытый отбор в арктическую экспедицию «Росатома» к Северному полюсу на атомном ледоколе. Мероприятие приурочено к 500-летию начала освоения Россией Северного морского пути и 80-летию российской атомной промышленности. Проект «Ледокол знаний» входит в инициативу «Наука побеждать» Десятилетия науки и технологий. Гости ВДНХ в этот день смогут узнать, почему школьники со всего мира мечтают об экспедиции к Северному полюсу на атомном ледоколе: как попасть на «Ледокол знаний» в 2025 году, что ждет участников проекта и почему Арктика — это круто; увидеть первый серийный отечественный электромобиль; услышать выступления молодых ученых и экспертов атомной отрасли о будущем электродвижения, прорывных отечественных технологиях и востребованных научных направлениях. В программе: презентация первого серийного отечественного электромобиля «Атом»; истории успеха победителей проекта «Ледокол знаний» прошлых сезонов; выступления экспертов атомной отрасли; научные игры и флешмобы; интеллектуальные викторины с розыгрышем «атомного» мерча. На просветительской акции «Ледокол знаний» выступят спикеры: ? старший научный сотрудник Российского квантового центра, руководитель группы «Росатом — Квантовые технологии», эксперт проекта «Ледокол знаний» Дмитрий Чермошенцев; ? кандидат физико-математических наук, доцент Национального исследовательского ядерного университета «МИФИ», старший научный сотрудник Экспериментального комплекса НЕВОД, эксперт проекта «Ледокол знаний» Егор Задеба; ? победительница проекта «Ледокол знаний» Кира Постовит; ? руководитель направления «Энергетика» в компании «РЭНЕРА» (отраслевой интегратор Госкорпорации «Росатом» в области литий-ионных систем накопления электроэнергии), эксперт проекта «Ледокол знаний» Алексей Нешта; ? директор по бренду, маркетингу и связям с общественностью бренда «Атом» Олег Вахромеев. «Атом» — первый российский серийный электромобиль. Технологичный, функциональный, с широкими возможностями для персонализации. В основе идеи — принципиально новый опыт взаимодействия человека с автомобилем, предполагающий не только практичность и комфорт, но и впечатления. «Атом» призван наполнить жизнь владельца положительными эмоциями и стать для него незаменимым спутником — как смартфон. Это определяет сущность «Атома» — электромобиль-гаджет. «Атом» разрабатывается АО «Кама». Компания объединяет более 1600 экспертов с опытом работы в крупнейших российских и международных автомобильных и ИТ-компаниях. Центр компетенций и производственная площадка находятся в Москве, подразделения — в Набережных Челнах, Санкт-Петербурге, Тольятти, а также в Нанкине и Шанхае (Китай). Запуск серийного производства «Атомов» планируется в 2025 году. «Росатом» выступает технологическим партнером по разработке и производству аккумуляторной батареи для электромобиля «Атом». Применяемые технологии позволят гарантировать высокие эксплуатационные свойства тяговой батареи, в числе которых исключительная безопасность и энергетический ресурс. Параметры батареи, к которым стремится команда, — это надежность, безопасность и достаточный запас хода 500 км. Особое внимание уделяется функционированию и зарядке батареи в условиях низких температур с учетом климатических особенностей России. Инициатива «Наука побеждать» Десятилетия науки и технологий направлена на привлечение талантливой молодежи в сферу исследований и разработок. В рамках инициативы «Наука побеждать» проводятся олимпиады, конкурсы, чемпионаты, премии, турниры и другие интеллектуальные соревнования межрегионального, всероссийского и международного уровня. Состязания ориентированы на ученых и изобретателей в самых разных областях: от металлургии до биотехнологий, от энергетики до архитектуры, от экологии до лингвистики. Медиа: | ↑ |

Ученые обнаружили сложную систему молекулярных механизмов, отвечающих за иммунный ответ дрозофилы на различные патогены. Выяснилось, что при заражении грамположительными бактериями и грибами, которые обычно активируют только сигнальный путь Toll, клетки насекомого способны дополнительно задействовать IMD-путь. Такой комбинированный механизм позволяет усилить защиту против патогенов, которые одновременно могут запускать оба пути — IMD и Toll. Эти данные будут полезны для разработки новых стратегий борьбы с вредителями сельскохозяйственных культур. Результаты исследования, поддержанного грантом Российского научного фонда (РНФ), опубликованы в Journal of Invertebrate Pathology. Иммунный ответ насекомых на патогены, например бактерии и микроскопические грибы, задействует два сигнальных пути — IMD и Toll. Молекулярные механизмы этих путей различаются архитектурой сигнальных каскадов, то есть молекулами, вовлеченными в ответ. Так, оба пути приводят к активации генов антимикробных пептидов, которые обеспечивают защиту насекомого, но в случае IMD-пути в активации участвует регуляторный белок Relish, а в случае Toll-пути — белки Dif и Dorsal. При этом обычно Toll-путь активируется в ответ на грамположительные (с толстой клеточной стенкой и без наружной мембраны) бактерии, а IMD-путь — при заражении грамотрицательными (с тонкой клеточной стенкой и дополнительной наружной мембраной) бактериями, однако пути могут комбинироваться. Механизмы, с помощью которых патогены запускают перекрестную активацию IMD- и Toll-путей, до сих пор остаются предметом научных дискуссий. Ученые из Института биологии гена РАН (Москва) впервые подробно исследовали молекулярные механизмы перекрестной активации путей IMD и Toll. Для этого авторы использовали макрофагоподобную культуру клеток Шнайдера (S2) дрозофилы. Они служат удобным инструментом в молекулярной биологии, поскольку в них можно моделировать активацию множества сигнальных путей, включая врожденный иммунный ответ. Линию клеток S2 дрозофилы обрабатывали культурами различных патогенов: грамотрицательной бактерией Escherichia coli, грамположительными бактериями Micrococcus luteus и Bacillus subtilis, а также спорами гриба Metarhizium anisopliae. Эти виды выбрали потому, что они являются характерными представителями микроорганизмов с различной структурой клеточных стенок, что позволяет комплексно исследовать активацию различных иммунных путей у дрозофилы. В экспериментах перекрестная активация IMD и Toll-путей проявлялась в значительном усилении работы IMD-зависимых генов антимикробных пептидов и активном вовлечении в их регуляцию белка Relish. Чтобы дополнительно убедиться в роли белка Relish, авторы подавили работу гена, который его кодирует. Это привело к резкому снижению активности генов антимикробных пептидов. Наиболее выраженные эффекты наблюдались при обработке клеток S2 грамположительной бактерией Micrococcus luteus. Авторы предполагают, что такая специфичность может объясняться либо штамм-зависимыми особенностями Micrococcus luteus, либо уникальной структурой одного из компонентов ее клеточной стенки, которая отличается от таковой у других грамположительных бактерий. «Наши исследования показывают, что определенные патогены способны не только значительно активировать свои собственные сигнальные пути, но и переключаться на другие. Это указывает на то, что иммунная система насекомых обладает большей гибкостью, чем предполагалось в предыдущих исследованиях. Кроме того, мы уже подтвердили, что аналогичная перекрестная активация наблюдается и у взрослых особей дрозофилы. Результаты этой работы мы планируем в скором времени опубликовать. Сейчас на примере дрозофилы мы продолжаем изучать вклад разных высококонсервативных регуляторных белков в формирование врожденного иммунного ответа. В частности, полученные нами данные указывают на то, что белок SAYP, гомолог которого есть у человека (PHF10), играет ключевую роль в иммунной защите насекомых», — рассказывает руководитель проекта, поддержанного грантом РНФ, Заур Качаев, кандидат биологических наук, научный сотрудник лаборатории молекулярной организации генома Института биологии гена РАН. Кроме того, авторы планируют исследовать взаимосвязь врожденного иммунного ответа с другими сигнальными путями насекомых. В частности, научный коллектив недавно установил связь иммунного ответа с гормональной системой. Исследователи продемонстрировали, что преактивация гормональной системы критически важна для эффективной иммунной защиты насекомых от грамположительных бактерий. Благодаря сходству в работе иммунной системы у разных насекомых, полученные данные можно использовать для исследования других видов. Это позволит лучше подбирать генетические или фармакологические технологии для борьбы с различными вредителями в сельском хозяйстве, минимизируя потенциально негативное влияние на конечный продукт, например культуры растений. Медиа: | ↑ |

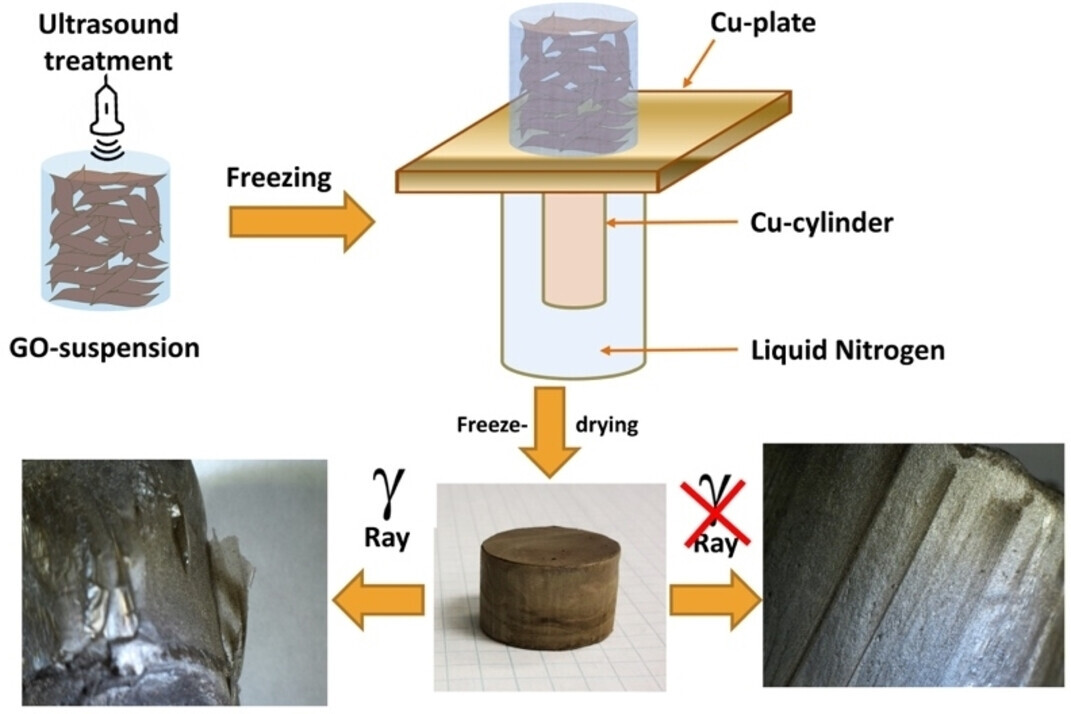

Исследователи из ФИЦ Проблем химической физики и медицинской химии РАН в Черноголовке изучили воздействие гамма-лучей на аэрогель из оксида графена. Оказалось, что разные дозы по-разному меняют структуру геля. В одном случае улучшаются его сорбционные свойства, а в другом аэрогель разрушается. Новые данные помогут уточнить границы применимости этого класса материалов. Исследование опубликовано в журнале ChemPhysChem. Аэрогель из частично восстановленного оксида графена – один из самых перспективных вариантов перенесения уникальных свойств графена (за открытие и изучение которого Андрей Гейм и Константин Новоселов удостоились Нобелевской премии по физике 2010 года) из двух измерений в 3D-мир. Кроме этого, подобные аэрогели обладают хорошей сорбционной ёмкостью и могут быть использованы для сбора разлившихся нефтепродуктов или иных органических веществ. Химики и физики из Черноголовки решили изучить то, как меняются структура и свойства аэрогеля при облучении его различными дозами гамма-излучения. Они предположили, что такая модификация может улучшить «сшивку» между отдельными листами материала, которые при получении его методом термического восстановления оксида графена, вероятнее всего, удерживаются только ван-дер-ваальсовыми силами. Кроме того, поскольку аэрогели планируется использовать и в условиях воздействия на них радиоактивного излучения, важно было проверить устойчивость материала к радиации.  Shulga Y.M., Baskakov S.A., Kabachkov E.N. et. al/ ChemPhysChem, v.26, № 6, e202401122 Для своих экспериментов исследователи получили монолитные цилиндры аэрогеля объемом около четырех кубических сантиметров и воздействовали на них гамма-излучением от изотопа кобальта-60. Дозы гамма-излучения, поглощенные экспериментальными образцами, составили от 10 до 220 тысяч грей, часть необлученных образцов была использована как контрольный материал. Облучение позволило обнаружить интересную особенность в строении монолита аэрогеля из оксида графена (АОГ): особую поверхностную пленку, которая имеет более мелкие поры по сравнению с объемом. Авторы показали, что путем подбора дозы облучения можно частично удалить эту пленку и, тем самым, улучшить способность материала поглощать нефтепродукты (в экспериментах использовался чистый гексан). Также оказалось, что высокая доза облучения демонстрирует негативное влияние на целостность монолита и вводит ограничения использование аэрогеля. Помимо этого выяснилось, что гамма-облучения аэрогеля на воздухе в использованном диапазоне доз было недостаточно для изменения гидрофильного характера материала. Исследования продолжаются. Медиа: | ↑ |

Команда глобальной платформы по трудоустройству ученых Nature Careers проанализировала поведение пользователей и обнаружила переориентацию американских исследователей на внешний рынок. С начала 2025 года ученые подали на 32% больше заявок на работу за границей из-за сокращения финансирования науки. В основном интерес вырос к Канаде, Европе, Китаю и другим азиатским странам, сообщает журнал Nature. Администрация Дональда Трампа, вернувшаяся к власти в США в 2024 году, начала резкое сокращение расходов на науку. Особенно пострадали исследования в области здравоохранения, климатологии и социальных наук: в марте правительство отменило более 200 федеральных грантов по ВИЧ и СПИД, сократило поддержку исследований по COVID-19 и урезало финансирование крупных университетов. На этом фоне американские ученые начали искать новую работу. Команда Nature Careers — глобальной платформы по трудоустройству ученых — проанализировала поведение пользователей и выявила массовый разворот американских исследователей на внешний рынок. С января по март 2025 года количество заявок от ученых из США на зарубежные позиции выросло на 32%, а просмотров вакансий — на 35%. Только в марте рост интереса к предложениям за границей составил 68%. «Такое значительное снижение числа запросов и заявок на работу в США и аналогичный рост числа желающих уехать из страны — беспрецедентный случай», — заявил Джеймс Ричардс, руководитель отдела Global Talent Solution в Springer Nature. Особенно сильно вырос интерес к Канаде: количество заявок от американцев туда увеличилось на 41%. В то же время канадцы стали меньше подаваться на вакансии в США — на 13%. Американские ученые стремятся занять зарубежную вакансию из-за нестабильности научной политики администрации Трампа: неизвестно, сколько будут действовать их стипендии на постдокторскую работу, а гранты могут отменить спустя три месяца после подтверждения, как это случилось с одним из опрошенных Nature исследователей. Европейские университеты уже почувствовали эту тенденцию и пытаются привлечь к себе исследователей. Например, в начале марта Университет Экс-Марсель во Франции открыл программу «Безопасное место для науки» с бюджетом 15 миллионов евро. Она рассчитана на 20 ученых, которых уволили, подвергли цензуре или лишили возможности работать в США. За первые недели университет получил 298 заявок и почти 400 дополнительных запросов — и временно приостановил набор. Рост интереса к Европе подтверждают и данные Nature Careers. В марте количество заявок на вакансии в Европе от американцев выросло на 32%, а просмотры — на 41%. В европейские университеты стремятся поступать и азиатские исследователи. При этом сами европейцы все чаще отказываются от переезда в США: количество заявок в американские университеты от них сократилось на 41%. Институты Общества Макса Планка в Германии также начали получать просьбы от ученых из США остаться в Европе дольше. В апреле президент Общества Патрик Крамер объявил о создании специальной Трансатлантической программы: она предусматривает новые исследовательские центры, постдокторские позиции и даже руководящие должности для ученых, которые больше не могут работать в США. При этом Европе предстоит не только предоставить место для исследователей, но и обеспечить их поддержкой. «Без предсказуемых потоков финансирования, конкурентоспособных зарплат и институциональной поддержки Европа рискует превратить потенциальное преимущество в разочарование и пустую трату мозгов», — предупредил Райм Айяди, президент Евро-Средиземноморской ассоциации экономистов. Европа — не единственное убежище для ученых. Китай тоже активно включился в процесс: рекрутеры из Шэньчжэня публикуют посты в социальных сетях с призывом переехать в страну. В первом квартале 2025 года количество просмотров китайских вакансий в США выросло на 30%, заявок — на 20%. Интерес к другим азиатским странам тоже вырос — на 34% и 39% соответственно. Исход научных кадров из США пока остается тревожной тенденцией: согласно февральскому опросу Национальной ассоциации постдоков, 43% молодых ученых считают свое положение угрожающим, 35% заявили, что их исследования под угрозой, а 9% боятся открыто высказываться на работе. Если сокращения продолжатся, Америка рискует потерять лидерство в науке и сотрудниках, работающих на ее благо. Подписывайтесь на Indicator.Ru в ВКонтакте и Телеграм! Медиа: | ↑ |

Наука постоянно развивается, поэтому исследователям приходится учитывать то, как новые знания дополняют существующую картину. Иногда объяснения одного и того же явления противоречат друг другу, что приводит к спорам среди ученых. В статье, опубликованной в декабре 2023 года в Nature Communications, российские биологи вместе с коллегами из Японии, Китая и Тайваня описали строение бактериофага DT57C. Этот вирус поражает кишечную палочку, способную вызывать у человека инфекцию. Но семеро французских вирусологов, изучавших близкую тему, потребовали у журнала отозвать статью, и это ее авторы назвали «необоснованной атакой». Нарушений научной этики в публикации так и не нашли, однако оппоненты написали критические комментарии, на которые ее авторы подготовили подробный ответ. Оба материала опубликованы в Nature Communications в разделе Matters Arising. Методология проведенного исследования, его выводы или аргументы могут вызвать полемику в научных кругах. Такая дискуссия порой оказывается очень полезной и стимулирует развитие обсуждаемого направления исследований. Кроме того, реакция научного сообщества становится дополнительным фильтром для поиска ошибок, неточностей, а иногда и фальсификации данных. Участниками такого спора стали вирусологи из ФИЦ Биотехнологии РАН, статья которых подверглась неожиданной критике. В декабре 2023 года вместе с коллегами из Китая, Японии и Тайваня они представили свою расшифровку трехмерной структуры вириона (вирусной частицы) бактериофага DT57C, Escherichia coli. Биологи из Франции, которые занимаются изучением родственных вирусов и ранее предложили свою модель заражения бактерий фагом T5, потребовали у журнала отозвать статью. «Это самая странная история во всей моей научной карьере. Наши оппоненты пожаловались на заголовок и на то, что мы, обсуждая судьбу маленького фрагмента одного из белков вируса, высказали предположение, которое, с их точки зрения, противоречит модели, предложенной в их работе, которую мы процитировали. Французские коллеги оказались истово уверены в безупречном обосновании своей модели (которая, как это обычно и бывает с биологическими моделями, лишь основана на данных, но содержит элемент домысливания). Их уверенность была настолько крепка, что выразилась в неприятии даже намека на другие интерпретации, отличающиеся в деталях. Это напомнило мне ситуацию из романа Александра Дюма, где Арамис сказал Атосу, что собирается драться с Д’Артаньяном на дуэли из-за разногласий по одному теологическому вопросу. Но дуэль есть дуэль, и нам пришлось подвергнуть ответной критике модель наших коллег, хотя исходно мы не планировали этого делать так как, по нашему мнению, такого рода несовпадения должны мотивировать дружелюбное обсуждение и дальнейшую экспериментальную работу, а не ожесточенную полемику в печати», — комментирует этот случай Андрей Летаров, соавтор первоначальной статьи, доктор биологических наук, заведующий лабораторией вирусов микроорганизмов ФИЦ Биотехнологии РАН. Журнал действительно может отзывать уже опубликованные статьи, если в них найдены грубые ошибки, манипуляция данными или сознательная неправильная интерпретация результатов. Ничего из этого редакция Nature Communications в статье не обнаружила, однако французские вирусологи все же решили «подвергнуть эту публикацию сомнению». «По нашему мнению, то, как представлены некоторые данные, их интерпретация в биологическом контексте и сравнение с существующими работами, а также некоторые вводные положения неверны или противоречат научному консенсусу без четких обоснований такого несоответствия», — заявили авторы критической статьи, вирусологи под руководством Сесиль Брейтон из Института структурной биологии в Гренобле. Неспособные размножаться и воспроизводить себя самостоятельно, вирусы-бактериофаги внедряют в бактериальную клетку свою наследственную информацию в виде ДНК или РНК. Так они заставляют бактерию производить детали для сборки новых копий вируса. Впрыскивание генома вируса в бактериальную клетку происходит через так называемый хвост бактериофага — специальную белковую трубчатую структуру. Российские ученые и их коллеги указывают, что C-концевой фрагмент белка TMP в хвосте бактериофага указывают на то, что этот «хвост» спонтанного выброса ДНК некоторыми частицами в растворе (это может случаться и без взаимодействия с клеткой-хозяином как своего рода ложное срабатывание) снова принимает изначальную форму. При этом фрагмент белка-рулетки (tape measure protein), закрывающий выход из канала, как-то «ухитряется» отойти в сторону (предположительно разделившись три субъединицы, прижимающиеся к стенкам канала), а потом вновь восстанавливается на прежнем месте в уже пустой частице вируса. Исследователи предположили, что такой необычный механизм может иметь какую-то функцию и в «боевом» режиме, когда высвобождение ДНК инициируется контактом с рецептором на поверхности бактерии. Французские ученые считают, что этот вывод противоречит механизму, описанному в их работе. Кроме того, он сделан на основе изучения образцов, среди которых было 20% «пустых», уже впрыснувших свою ДНК фагов, а это необычно (по мнению французских исследователей) высокий процент. Также вопрос, возникший у французских вирусологов, касался того, откуда берется энергия на возвращение «хвоста» в его первоначальное состояние после прокалывания стенки клетки и введения ДНК. Однако российские ученые и их коллеги не видят проблем ни в проценте пустых частиц, тем более в препарате, который для исследования на криоэлектронном микроскопе пересылали из России в Японию, ни необходимости в дополнительной энергии для этого процесса, так как сворачивание белков чаще вызывает выделение энергии, а не затрачивает ее. Российские ученые и их коллеги в ответной публикации пояснили, что они лишь описали работу «хвоста» в растворе, а потому не считают этот механизм единственно возможным в случае с живыми клетками бактерий. Им, однако, близка гипотеза, что С-концевой фрагмент TMP может принимать участие в двухфазном входе ДНК в клетку, который описан для близкородственного фага Т5. Но, чтобы проверить эту гипотезу и уточнить общий механизм работы белка TMP в ходе инфекции, нужны дальнейшие исследования. Французские вирусологи посчитали, что высокий процент «пустых» фагов мог оказаться артефактом — так называют ошибочный результат, который мог появиться из-за недостатков методологии. Однако российские ученые и их коллеги возразили, что во время работы разделили частицы «пустых» и «полных» фагов и убедились, что у «пустых» в капсиде, где должна храниться генетическая информация, не было ДНК. Также у них не было белка TMP, который перекрывает канал до того, как ДНК вводится в бактериальную клетку. Один из рецензентов научного журнала, который проверял статью перед публикацией, предположил, что ДНК могла выйти из капсидов наружу из-за того, что они повреждены. Чтобы исключить эту возможность, российские ученые и их коллеги приложили девять дополнительных томограмм, а не одну (в чем их обвинили оппоненты). Помимо этого основного пункта разногласий, французские коллеги высказали несколько технических претензий, касающихся способа размещения данных и цитирования литературы в исходной статье, на большинство которых авторами исходной публикации были даны подробные ответы. «Обвинения в нарушениях не имели под собой оснований. Несмотря на гнев моих соавторов, я пытался договориться с руководительницей научной группы Сесиль Брейтон и вместе организовать научный онлайн-семинар, где мы могли бы обсудить все возникшие вопросы. Увы, этого сделать не удалось, поэтому после трех или четырех раундов правок журнал опубликовал как претензии, так и наши ответы на них. Мы считаем, что наши результаты не противоречили данным из публикации Линарэ. Однако в свете новых данных сама механистическая модель Линарэ и его коллег может потребовать дополнения или уточнения, но в любом случае для этого потребуется дальнейшая экспериментальная работа», — заключил соавтор первоначальной статьи Андрей Летаров. Медиа: | ↑ |

С 20 по 24 октября 2025 года на базе Томского политехнического университета (г. Томск, ул. Усова, 13В, Международный культурный центр) состоится II Сибирский химический симпозиум. Научная программа симпозиума будет включать пленарные, ключевые, приглашенные, устные и стендовые доклады. Рабочий язык симпозиума – русский, английский. Тематики симпозиума: • катализ; • методы органического синтеза; • дизайн новых материалов; • методы машинного обучения; • медицинская химия; • кристаллохимический дизайн и супрамолекулярная химия; • химия элементоорганических соединений; • химия молекулярных магнетиков. Ключевые даты: 20 августа - закрытие online-регистрации и окончание приема материалов; до 5 сентября - рассылка уведомлений о принятии докладов; до 10 сентября - оплата оргвзноса; до 20 сентября - публикация и рассылка программы конференции; 20 октября– день заезда, регистрация участников; 24 октября – подведение итогов конференции, отъезд участников. К началу работы конференции будет опубликован сборник материалов, индексируемый аналитической базой данных РИНЦ. Лучшие доклады будут отмечены дипломами. Подробная информация о мероприятии, форма регистрации участников, требования к оформлению материалов опубликованы на сайте симпозиума. Начал работу и телеграм-канал форума. Порталы Indicator.Ru, Inscience.News и Mendeleev.Info будут освещать форум на месте. Медиа: | ↑ |

Российский научный фонд извещает о проведении открытого публичного конкурса на получение грантов Фонда по мероприятию «Проведение фундаментальных научных исследований и поисковых научных исследований международными научными коллективами» приоритетного направления деятельности Российского научного фонда «Поддержка проведения научных исследований и развития научных коллективов, занимающих лидирующие позиции в определенных областях науки». Открытый публичный конкурс проводится совместно с Национальным научным фондом Ирана (далее - INSF). Гранты выделяются на осуществление фундаментальных научных исследований и поисковых научных исследований в 2026 – 2028 годах по отраслям знаний, указанным в конкурсной документации. В конкурсе могут принимать участие проекты международных научных коллективов, каждый из которых состоит из российского научного коллектива и зарубежного научного коллектива. Гранты Фонда предоставляются российскому научному коллективу на безвозмездной и безвозвратной основе по результатам конкурса на условиях, предусмотренных Фондом, через зарегистрированные и расположенные на территории Российской Федерации российские научные организации, российские образовательные организации высшего образования, иные российские организации, учредительными документами которых предусмотрена возможность выполнения научных исследований, находящиеся на территории Российской Федерации международные (межгосударственные и межправительственные) научные организации, на базе которых будут выполняться проекты (далее – организация(и)). Грант INSF предоставляется зарубежному научному коллективу, осуществляющему фундаментальные научные исследования и поисковые научные исследования на условиях, предусмотренных INSF. Размер гранта Фонда составляет от 4 (Четырех) до 7 (Семи) миллионов рублей ежегодно. Необходимым условием предоставления гранта Фонда является получение зарубежным научным коллективом гранта INSF на осуществление проекта. Финансирование проекта за счет средств гранта Фонда прекращается в случае прекращения финансирования проекта за счет средств гранта INSF. Содержание и название проекта, участвующего в конкурсе Фонда, должно совпадать с содержанием и названием проекта, участвующего в конкурсе INSF. Руководитель российского научного коллектива может помимо реализации проекта одновременно дополнительно руководить одним проектом Фонда и участвовать в одном проекте Фонда в качестве исполнителя. Организация и зарубежная организация должны представить в составе заявки на участие в данном конкурсе письмо о согласии на предоставление необходимой инфраструктуры и оборудования для реализации проекта, о планах и сроках работ, предполагаемых к выполнению в рамках проекта, о порядке использования результатов интеллектуальной деятельности, созданных совместным творческим трудом в процессе реализации проекта, об осведомленности о требованиях Фонда, предъявляемых к российскому научному коллективу. Конкурсная документация содержит также иные ограничения на подачу заявок. Не допускается представление в Фонд проекта, аналогичного по содержанию проекту, одновременно поданному на конкурсы Фонда, иных научных фондов или организаций (помимо предусмотренных настоящей конкурсной документацией), либо реализуемому в настоящее время за счет средств фондов или организаций, государственного (муниципального) задания, программ развития, финансируемых за счет федерального бюджета. В случаях нарушения указанных условий Фонд прекращает финансирование проекта независимо от стадии его реализации с одновременным истребованием от получателя гранта Фонда выплаченных ему денежных средств в установленном порядке. Условием предоставления гранта является обязательство научного коллектива сделать результаты своих научных исследований общественным достоянием, опубликовав их в рецензируемых российских и зарубежных научных изданиях. Другие условия конкурса указаны в конкурсной документации. Заявка на конкурс представляется не позднее 17 часов 00 минут (по московскому времени) 20 июня 2025 года в виде электронного документа, подписанного через Информационно-аналитическую систему Фонда в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» по адресу https://ias.rscf.ru в соответствии с действующим соглашением между Фондом и организацией о признании простой электронной подписи равнозначной собственноручной подписи, или подписанного квалифицированной электронной подписью уполномоченного работника организации, действующего на основании ранее представленной в Фонд доверенности или устава организации. Результаты конкурса утверждаются правлением Фонда в срок по 25 декабря 2025 года и размещаются на сайте Фонда в сети «Интернет». Полный текст конкурсной документации, Порядок конкурсного отбора научных, научно-технических программ и проектов предусматривающих проведение фундаментальных научных исследований и поисковых научных исследований, представленных на конкурс Российского научного фонда, Порядок проведения экспертизы представленных на конкурс Российского научного фонда научных, научно-технических программ и проектов, предусматривающих проведение фундаментальных научных исследований и поисковых научных исследований и Критерии конкурсного отбора представленных на конкурс Российского научного фонда научных, научно-технических программ и проектов, предусматривающих проведение фундаментальных научных исследований и поисковых научных исследований, опубликованы на сайте Фонда в сети «Интернет» по адресам www.рнф.рф и www.rscf.ru. Медиа: | ↑ |

29–30 мая под открытым небом Центрального парка Сколково состоится технологическая конференция Startup Village 2025. Мероприятие соберет более 20 тысяч участников, 3 тысячи стартапов, 1 тысячу инвесторов и 300 спикеров. Конференция проводится в рамках Московской недели предпринимательства. Организаторы — Правительство Москвы, ВЭБ.РФ и Фонд «Сколково». Тема Startup Village этого года — «Стань первооткрывателем!». Каждый стартап — это первооткрыватель новых горизонтов, исследователь неизведанных возможностей и автор прорывных решений. Именно они идут в ногу с технологическим прогрессом и формируют завтрашний день уже сегодня. Ключевое событие — пленарная сессия «Стань первооткрывателем. На пути к лидерству и инновациям». Эксперты обсудят, в каких технологиях есть шанс вырваться вперед и где ожидать появления проектов-лидеров. Среди приглашенных спикеров — представители органов власти, предприниматели, инвесторы и ученые. Технологические компании представят свои проекты на ярмарке стартапов, получат советы от ведущих экспертов, встретятся с инвесторами и потенциальными партнерами и примут участие в открытых питч-сессиях. Кроме того, участники конференции познакомятся с последними достижениями в области искусственного интеллекта, робототехники, агротехнологий, биохакинга и других передовых направлений. Конференция Startup Village проводится с 2013 года и все эти годы является площадкой, где инноваторы встречаются с успешными предпринимателями, инвесторами, отраслевыми и технологическими корпорациями, учеными, футурологами и представителями власти для обсуждения технотрендов, идей и формирования нового поколения предпринимателей. Участие бесплатное. Зарегистрироваться и узнать больше можно на официальном сайте конференции . Медиа: | ↑ |

Ученые получили новые данные по химическому и газовому составу термальных источников центральной части Байкальской рифтовой зоны и выявили их геохимические особенности. С одной стороны, полученные данные позволили оценить температуры термальных вод на глубине, что в перспективе позволит использовать ресурсы терм для теплоэнергоснабжения удаленных районов. С другой стороны, результаты исследования послужат основой для решения фундаментальной научной проблемы о формировании состава и бальнеологического потенциала этих вод. Результаты исследования, поддержанного грантом Российского научного фонда (РНФ), опубликованы в журнале Geothermics. Байкальская рифтовая зона — глубинный разлом земной коры протяженностью около 2000 километров, в пределах которого наблюдаются следы активной вулканической деятельности и располагаются источники термальных вод. Химический состав и физические свойства таких вод напрямую определяют их практическую ценность. Например, воды с повышенным содержанием фтора, кремния и других биоактивных компонентов применяются в лечебных целях. Кроме того, термы можно использовать для получения энергии. Происхождению и формированию состава терм Байкальской рифтовой зоны посвящено большое количество работ, однако некоторые вопросы остались нерешенными или требуют детального рассмотрения, например, распространение различных видов органических соединений в термах, процессы вторичного минералообразования, а также возраст терм. Исследователи из Института нефтегазовой геологии и геофизики имени А.А. Трофимука СО РАН (Новосибирск) взяли пробы из 15 термальных источников Байкальской рифтовой зоны, измерили их температуру, кислотно-щелочные свойства, окислительно-восстановительный потенциал и электропроводность, а также проанализировали химический и газовый состав. Результаты исследования показали, что воды имеют температуру от 20°C до 76°C и по газовому составу делятся на два типа: азотные и смешанные азотно-метановые. Большинство источников были слабощелочными и содержали много сульфатов и натрия. При этом, чем более щелочным был источник, тем меньше была его минерализация. В целом по химическому составу авторы выделили три типа вод — с преобладанием сульфатов и натрия; с преобладанием сульфатов, карбонатов и натрия; а также с преобладанием сульфатов, кальция и натрия. Основываясь на результатах статистического анализа, авторы показали, что минерализация терм увеличивается в основном за счет накопления сульфатов и натрия в воде. Кроме того, исследователи выявили положительную корреляцию между количеством карбонатных ионов и концентрациями хлора и фтора в воде. Это позволяет предположить, что в их накоплении участвуют схожие процессы. При этом авторы считают, что химический состав термальных вод является результатом взаимодействия воды с горными породами и, отчасти, смешения с холодными водами. Так, в источниках, где смешения с холодными водами практически не выявлено (например, в Гаргинском с температурой 74°C), содержание таких компонентов как фтор и кремний оказалось выше. Концентрации фтора здесь достигали 20 миллиграммов в литре, а кремния — 118 миллиграммов в литре. В источниках с выраженным смешением (например, Алгинском с температурой всего 20°C) эти показатели были значительно ниже: 3,4 миллиграмма в литре для фтора и 54 миллиграмма в литре для кремния. Результаты проведенного статистического анализа говорят об участии различных процессов в формировании термальных вод, включая процессы растворения и осаждения минералов горных пород, смешение с холодными водами, влияние геотермического градиента и другие. «Полученные результаты станут только начальным и основополагающим этапом масштабного исследования, направленного на выявление и объяснение процессов и механизмов формирования уникальных по составу термальных вод Байкальской рифтовой зоны. Эти термы — уникальный природный объект, изучение которого вносит вклад в развитие фундаментальной гидрогеохимии. Понимание процессов и механизмов их формирования позволит также рассуждать о рудообразующем потенциале этих вод. Наряду с ценностью для фундаментальной науки, результаты исследования имеют и прикладной характер. Новые данные о составе терм и результаты оценки глубинных температур позволят эффективнее использовать ресурсы вод в бальнеологических и теплоэнергетических целях. Последнее особенно важно для удаленных населенных пунктов Республики Бурятия», — рассказывает руководитель проекта, поддержанного грантом РНФ, Елена Зиппа, кандидат геолого-минералогических наук, старший научный сотрудник лаборатории гидрогеохимии и геоэкологии Института нефтегазовой геологии и геофизики имени А.А. Трофимука. Медиа: | ↑ |