за свои фотографии Недавно меня очередной раз пытались "укусить", называя жадиной-говядиной и злобной скупердяйкой, которую жаба давит подарить пару-тройку своих фотографий другому автору, считай "коллеге". И не поверите, мне совершенно не стыдно брать деньги за свои фотографии. Я беру их за:

Так вот с каких ёжиков я должна кому-то все это преподносить на тарелочке с голубой каемочкой в обмен на "мы вас порекламируем, подпишем источник фото, правда активную ссылку нам ставить запрещено, а покупать фото или видео в нашей редакции не принято" Помню, как один гражданин гневно мне писал, что я не имею право брать деньги за фотографии, потому что снимает камера, а я всего лишь жму на кнопку, а значит никакого авторского права быть не может и моего труда тут нет. Предложила все это рассказать таксистам, когда попросят деньги за поезд. А что, пассажира везет машина, а таксист только руль крутит, да еще и катается на халяву, какое право он имеет брать деньги)) Гражданин обиделся. Кстати, если ко мне обращаются с просьбой разрешить использовать фото, то в большинстве случаев я это разрешение дам. Но тут ключевое - спросить разрешение, а не взять по принципу "в интернете все общее" Ну и напомню, что для заповедников и национальных парков вся наша работа абсолютно бесплатна. Мы не берем с ООПТ никакой платы ни за фото, ни за видео, которые отдаем им с правом на любые виды использования, ни за проезд до этих заповедных территорий. Для ваших донатов у нас заведена отдельная копилка и мы будем очень благодарны, если вы ее пополните. Нам это даст возможность «причинить добро» еще одному заповеднику. Я не считаю свои фотографии шедеврами, но при этом меня всегда веселит, когда пишут: "Да я и сам так снять могу" Да, не вопрос, что же мешает? Зачем воровать, если так просто взять и снять все то же самое и даже лучше? Но нет, гораздо проще стащить, а потом еще попытаться убедить автора, что он жлоб, а "в интернете все общее и ничего личного нет", чем вложиться в фототехнику, а ехать в гребеня, тратить силы, время и деньги, чтобы сделать тот самый "ничейный" кадр. А вы как думаете, имеет право фотограф брать деньги за свои фотографии или "выложил в сеть - значит подарил всем желающим"? Медиа: | ↑ |

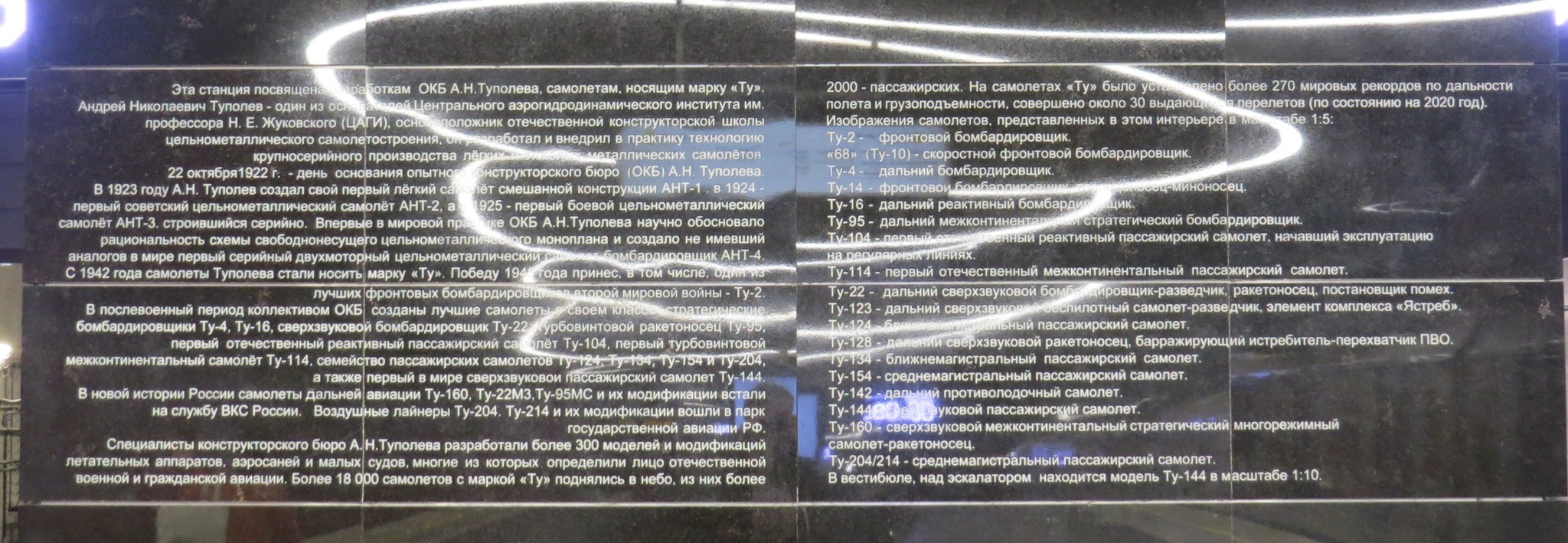

Мы привыкли думать про Китай и Японию как про страны древней культуры, но в Японии настоящих древностей мало: причина тому разрушения из-за 2 мировой войны и землетрясений, а также непрочность основных материалов строительства. Про Китай в целом не берусь судить, но Шанхай - точно не тот город, где можно изучать памятники древней архитектуры. Впрочем, и там, и там культура сохраняется не столько в зданиях, сколько в традициях, красках, садах, костюмах, иероглифах... список можно продолжить. Пусть простят меня те, кого я обижу этим сравнением, но ближайшим аналогом Старого города в Шанхае мне представляется наше Измайлово: смесь действительно древнего, новодела "под старину" и базара. При этом базар преобладает. Существенную часть базара я показала раньше - там, где рассказывала про еду. Поэтому тема базара здесь займет не такое большое место, как в реальности. 2.В Старый город мы отправились из этого прекрасного парка  3.  4.С этой площади мы углубились в его дебри  5.Если коротко, то на месте, где когда-то действительно был старый Шанхай, построили дома в традиционном стиле и с традиционной функцией - торговли. Путеводитель уверяет, что здесь сохранилась "неповторимая довоенная атмосфера"...  6.  7.  8.  9.  10.  11.А это уже настоящая древность. Чайный дом Хусинтин построен, согласно путеводителям, при династии Минь, это весьма растяжимая датировка, т.к. она правила с 1348 по 1644гг. Более достоверна его перестройка в 1784г. - так что возраст почтенный. К нему ведет "мост девяти поворотов", которые (повороты) отпугивают злых духов. В домике находится знаменитая чайная. А еще, пройдя девять поворотов, вы попадаете к входу в старинный (c XVI века) сад Юй-Юань. Количество людей здесь зашкаливает даже по китайским понятиям, мы подумали, не попробовать ли все же прорваться в сад, но узнав о том, что вход платный, отказались от этой мысли.  2.Прудик, на котором стоит Чпйный дом  3.Отведенное нам свободное время мы потратили на то, чтобы уйти подальше от толп. В результате оказались у "непарадных" стен того самого сада.  На этом закончилась первая часть нашего пребывания в Шанхае, после Старого города мы отправились в порт для посадки на круизер. Но была еще вторая часть, поэтому впереди - еще 4 или 5 постов про Шанхай. Медиа: | ↑ |

Не берусь утверждать, что в каждой семье стран бывшего СССР есть память о своем бойце, участвовавшего на фронтах Великой Отечественной. Знаю тех, у кого не воевал никто. Но все же многие и в 21 веке продолжают хранить память о своих теперь уже прадедах, даже прапрадедах. И это радует. У нас в семье хранится память о, наверное, десятке наших предков. Это не только мои прадеды, это еще и их братья, братья моих прабабушек. Совершенно разные судьбы: один сгорел в танке в июле 1941 года совсем еще молодым, другие прошли всю войну и вернулись, прожили долгую жизнь, увидели внуков. Но наиболее ярко и часто вспоминается судьба моего прадеда Кузьмы Железнова. Расскажу немного о нем, о его пути. Валентина ДмитриевнаИменно так звали мою прабабушку, она прожила 90 лет, в детстве я много времени проводил у нее. Я знал ее уже, понятное дело, пенсионеркой, которая жила одна, днем вечно что-то штопала, чинила, а как стемнеет - просто сидела на диване, даже не включая свет, думала и молилась о тех кто жил, о тех кого уже нет. Очень интересно она рассказывала мне о своей прошлой жизни, когда она 40 лет работала школьным учителем, когда еще девчонкой жила в деревне, в большой семье. И всегда особняком стояли истории о ее муже, Кузьме Семеновиче. Они встречались 7 лет прежде чем пожениться. Сначала оба получали образование, потом он как офицер направлялся на службу туда, куда ей, дочери раскулаченного не давали права приезжать. Они воссоединились в Казани, потом Кузьму перевели на юг, они оказались в Ташкенте. Там и родилась единственная дочь Светлана. В ноябре 1941 года. Война шла уже вовсю. Ему тоже предстояло отбыть на фронт. Он попросил достать из шкафа его зимнюю шинель. Оказалось, что рукав мышь прогрызла. Кузма держал на руках свою месячную дочь, глядя на проеденный рукав шинели печально сказал: "Ну, или без руки вернусь, или вовсе укокошат". Потом он уехал. Как видим, никаких патетических героических речей. Есть и понимание того, что может не вернуться. Просто четкое осознание того, что ехать надо. Прабабушка говорила, что за тот единственный год, который им удалось прожить вместе, они даже нахмуриться друг на друга не успели. Кстати, он даже наверное и не узнал, что ее настоящее имя было Харитина, а Валентина было вписано в документы как "более модное". Его самого, кстати, называли Костей, а не Кузьмой, но в документах оставался с изначальным именем. Кузьма СеменовичОн родился в 1913 году в селе Плешаново, это нынешняя Оренбургская область. Детство прошло среди степей. Мать занималась домашним хозяйством. Отец ловил рыбу в местных реках и озерцах. Окончил шесть классов местной школы. Как и положено молодому человеку в те годы, его ждала военная служба. Он попал на службу в пограничные войска, был сначала красноармецем, а через несколько лет уже командиром взвода в войсках НКВД. Параллельно занимался развитием. Прошел курсы переподготовки, обрел гражданскую специальность - счетным работник. Прошел офицерские курсы "Выстрел" - стал уже младшим лейтенантом в 26 лет. Дальше вы знаете, была Казань, Ташкент, а потом в его жизни случилась Война. Их войнаВалентина Дмитриевна писала ему на фронт. Отправляла письма, сложенные треугольником, в них вкладывала срезанные волосики с головы Светы, чтобы он видел, какие они белые как лен. Почему знаем об этом? Это письмо вернулось. Он его не получил. Многие письма возвращались. А его письма приходили. Но писать много не мог. Писал, что жив. Не мог даже ответить точно, в каких землях он находится. Лишь как-то написал, что "мы сейчас там, куда уехали наши соседи ***". В остальном ждал, требовал писем. Но они не доходили. Как-то написала женщина из Полевой почты связи. "Ты можешь не стараться. Пиши сколько хочешь, но твоих писем я ему не передам. Он тебе верен, но как поймет, что не нужен тебе, я его себе заберу". А Кузьма продолжал писать, даже подозревал, что кто-то у жены другой появился, раз перестал письма получать от нее. Плакать - единственное, что оставалось. Но Валентина была уверена в своем муже. Он не поведется на козни. Он вернется к ней и дочери. Лишь бы был жив. В своем последнем письме Кузьма написал в конце: "Все! Буду жив, буду писать!" Потом пришла "похоронка". Из нее, в октябре 1943 года она и узнала, что муж был заместителем командира 98 отдельной роты Штрафной роты. Да, командовал штрафниками, а значит, был в самом пекле. Но не сказали, что убит - "пропал без вести". После войныЕе сестре тоже пришла "похоронка" на мужа, но тот вернулся. Валентина Дмитриевна верила, что он жив. Ее грела вот эта фраза "пропал без вести". Так может быть, просто ранен где-то, пока не нашли в каком госпитале? Может быть попал в плен, скоро вернется? Она верила в 1945-м, верила и все последующие годы. Говорила, что и мысли никогда не возникало начать новые отношения с другим мужчиной. (В годы войны Валентина добралась с дочерью в поезде к своей матери в Оренбургскую область. Есть было нечего, потому и ребенка кормить не удавалось. Поезд постоянно останавливали, чтобы пропустить эшелоны на фронт. С собой оставался лишь мешочек сухой кураги, приходилось по одной ягодке рассасывать, чтобы питательные вещества получать. Когда доехали до Оренбуржья, ребенок был практически без сил. Случилось буквально чудо. Проходивший мимо неизвестный седой старичок сказал, Валентине, державшей на руках ребенка, который уже даже не плакал, что восстановиться поможет лишь козье молоко. Нашли козу лишь в другом селе, ходили за молоком - выходили.) Воспитала дочь, вырастила, выучила на фармацевта. Параллельно несколько поколений детей воспитывала, будучи учителем русского языка, литературы, классным руководителем в деревенской школе в селе Кувай, Оренбургской области. 2000-й годЯ: А как вы думаете, он может быть еще где-то жив? Искать вас? Как видно, она так и не приняла, что он погиб на войне, все давала шанс ему выжить и вернуться. Его искали и продолжают искать и дочь, и внуки, да и я что-то стараюсь найти. Пока удалось найти лишь какие-то документы в архивах с деталями биографии до войны. Но итог и граница всегда одна: "Пропал без вести"Медиа: | ↑ |

На Оранжерейной улице в Пушкине есть пышечная, где подают те самые ленинградские пышки, вкус которых памятен многим по временам СССР. Еда не самая здоровая, но раз в жизни попробовать, вероятно, стоит… хотя, справедливости ради, антураж там не вполне аутентичный. Мебель современная, салфетки нормальные, даже кофе в картонных стаканах, а не в стеклянных. Если будете проходить мимо, зайти можно, а вот специально крюк я бы уже делать не рекомендовал. Пышечная маленькая, примерно 10 «посадочных» мест, по большей части стоячих. Заведение навряд ли сможет обслужить больше 500 человек в день, а в реальности поток посетителей там, думаю, ещё скромнее. Следовательно, каждый житель России посетить эту пышечную никак не сможет: в лучшем случае внутрь попадут примерно 2% россиян, на остальных физически не хватит места. Несмотря на это, вполне очевидно, что каждый может пышечную посетить. Прилетел в Петербург, доехал до Пушкина, дошёл до пышечной. Постоял в очереди, если она есть, купил несколько пышек, съел. Везения не нужно, гарантия успеха — почти полная… Тем временем мне пишут, что средняя зарплата в России в апреле была такая-то, а медианная — такая-то, и, следовательно, каждый россиянин не может зарабатывать по 100 тысяч рублей, тем более каждый не может откладывать ежемесячно такую сумму после обязательных расходов. Ситуация та же, что и с пышечной на Оранжерейной улице. Каждый житель России откладывать по 100 тысяч не может, так как это было бы экономическим чудом, а такого рода чудес в экономике не бывает. Однако каждый житель России всё же может откладывать по 100 тысяч, если предпримет для этого достаточные усилия. Да, существуют объективные обстоятельства, которые блокируют значительной доле наших сограждан путь к высокому заработку. Но ведь и с пышками то же самое. Пышки — лакомство для здоровых совершеннолетних людей, никак не для всех. Немного теории. Когда мы говорим, что «каждый не может посетить пышечную в Пушкине, так как на каждого в ней не хватит места», мы нарушаем тем самым один из главных законов логики, закон тождества. Мы перемешиваем два значения слова «каждый». В первой части утверждения «каждый» означает «все жители России». Во второй части «каждый» означает «каждый желающий». Все жители России посетить пышечную не могут, это понятно. Каждый желающий — может. Так и с зарплатой. Все жители России не могут зарабатывать выше среднего. Мало того, средняя зарплата тоже может расти только медленно, на несколько процентов в год, причём как бы она ни росла, будет значительный «хвост» из тех, кто зарабатывает мало. Несмотря на это, каждый желающий зарабатывать много вполне способен. Навряд ли кто-нибудь станет спорить, если сказать, что каждый желающий может эту конкретную пышечную посетить. На аналогичное суждение про зарплаты, однако, возражают, причём многие. Полагаю, причина ещё в одной неточности: принято считать, будто все работники уже получают максимально возможную для себя зарплату. Это, очевидно, не так. Приоритеты у людей самые разные: кому-то важно побольше заработать, другим — поменьше устать на работе, третьим — заниматься тем, что им нравится (а не тем, что приносит деньги). Мы живём в свободной стране: если условный скрипач хочет играть в оркестре за 20 тысяч рублей, хотя мог бы зашибать 200 тысяч, работая сварщиком, это его законное право. Если же вы спросите меня, зачем нужны деньги… вот, например, моя свежая статья в «Школе Капитализма» ( ссылка). Там я рассказываю про 100% льготу по оплате коммуналки, которую выдают ударникам каптруда, скопившим свой первый миллион рублей. Медиа: | ↑ |

1 Выкладывать в сто первый раз очередную компиляцию, состоящую из снимков Виктора Цоя пополам с забытыми командами, пожалуй, нет никакого смысла. О русскоязычном роке я, наверное, вообще давно уже всё написал. Как явление он состоялся, но назвать его масштабным я, наверное, всё-таки не могу. С одной стороны у нас в каждом городе кто-то играл, но с другой стороны если попробовать послушать что именно играли, то в 99,99% случаев ничего интересного там не будет. Да и вообще с годами я давно пришёл к выводу, что всё самое интересное массовая аудитория уже давно услышала. Тем не менее, сегодня мы с вами глянем на малоизвестных исполнителей, потому что, почему бы и нет? В общем поехали. Олег Гитаркин «Нож для Фрау Мюллер», «Буква О», Тима Земляникин «Нож для Фрау Мюллер», «Буква О», Игорь Фролов «Юго-Запад». Это люди с заглавной фотографии. Подавляющему большинству их имена не скажут вообще ничего. Тем не менее, определенный процент тех, кто знает «Нож для Фрау Мюллер» и «Юго-Запад» имеется. Ну а ниже идёт Наталия Медведев и Эдуард Лимонов. 2  Парадоксально, но Медведевой не удалось продвинуться вообще никуда. И это при том, что рекламу её альбома крутили по Первому каналу, ей помогала Алла Борисовна, да и Лимонов мог косвенно повлиять на известность, но нет. Она так и осталась продуктом из своей скромной ниши. 3  Из группы «Химера» сейчас старательно и последовательно пытаются сделать некий культ. Нюанс в том, что ни одной песни известной народным массам группа так и не записала. Да и альбом-то, по сути, они выдали ровно один. Хотя бесспорно фигура Эда знаковая и символичная для нашей музыки 90-х годов. 4  Сегодня, наверное, сложно представить мироощущение людей, которые в 90-е брались за гитары. Тем более у них перед глазами был яркий пример того, что музыканты из 80-х вообще не имя перспектив вдруг становились огромными звездами. Вот тот же Майк Науменко как раз и был подобным примером. 5  Или можно взять группу «Аукцыон». Ярчайший коллектив. Да, они никогда не были какой-то невероятно успешной группой, но свою нишу занимали и продолжают занимать до сих пор. 6  Да и вообще ещё вчера, то есть в 80-е годы всё были сплетено невероятно хитро. Вот он «Аквариум» выпускающий пластинки на «Мелодии» и катающийся в Америку, а вот он Башлачев который при жизни никаких огромных залов не собирал и влияния на массовую аудиторию не имел. Тем не менее, в пантеон героев нашего рока он вошёл прочно. И тут же рядом Всеволод Гаккель, который в 90-е делает клуб для новой музыки. 7  Только что получилось-то по итогам? В уходящий поезд больших звезд запрыгнули далеко не все герои 80-х, а многие имена сейчас полностью забыты. Ну, кто вот сейчас в 2025 году будет слушать группу «Нате»? 8  А много ли кто вообще помнит коллектив «Объект насмешек»? Хотя музыканты там играли-то неплохие, и ребята трудились над своим материалом. 9  Кстати о клубе «Там-Там», которым занимался Всеволод Гаккель. Вот как раз фото оттуда с музыкантами. Один из них сейчас точно льёт грязь на свою же страну. При этом когда-то «Tequilajazzz» показывала неплохие результаты. Только это было в прошлом веке. 10  Вот кто точно не грезил стать стадионной звездой так это Андрей Панов. Да и в целом известность он получил благодаря тому, что жил в Ленинграде. Родись он где-нибудь в Норильске, то точно не стал бы тем, кем он стал. 11  Впрочем, и рождение в Новосибирске не давало каких-то бонусов. Вот кто бы знал сейчас Янку, если бы в её жизни не случился Егор Летов? Меня всегда печалил этот момент, что лишь два города у нас давали людям возможность стать звездами. Всё остальное это периферия. 12  Конечно, удивительные моменты случались. Вот если бы Олди больше работал над музыкой, то свою нишу занял бы, но нет. Два альбома и полная безвестность даже в родном Калининграде, что уж тут говорить обо всей остальной России? Впрочем, там и Калининград-то был родным только для группы «Комитет охраны тепла». 13  А как вам коллектив «Колибри»? Да-да, это они в самом начале пути. 14  Или вот ещё группа сейчас полностью забытая под вывеской «НИИ Косметики». 15  Кстати о женских группах. Их есть у нас. Точнее были. Я тут пробовал на днях переслушать ансамбль команды «Ситуация». Забавные девчонки. Правда успехов так и не добились. А слушать их в 21 веке, честно говоря, невозможно. 16  Собственно это одна из главных болезней нашего рока. У такой банды как «Юго-Запад» были просто прекрасные песни, но они так и не случились в виде качественной записи. Как ни крути, а продюсеры и звукорежиссеры являются важнейшим фундаментом для артиста. 17  Впрочем, были и чисто и сценические проекты. Кто-нибудь помнит ещё «Поп-Механику»? К слову, на сцене квадроберство какое-то. 18  А вообще коллектив-то занятный был. 19  Или вот ещё забавный персонаж. 20  Это Алекс Оголтелый из группы «Народное ополчение». Подозреваю, в 80-е годы их регулярно путали с «Гражданской Обороной». А вообще характерное название для того периода. 21  Естественно из-за образа жизни вести речь о каких-то музыкальных успехах Алекса не приходится. Музыке он предпочитал вечеринки. Итог закономерен. 22  Слышали такую группу как «Женская болезнь»? Не буду говорить о потенциале, потому что он реализован не был. Хотя случись рядом толковый продюсер, то всё могло бы быть иначе. 23  Был бы такой вариант «Комбинации» в тяжёлом виде. И я уверен, что в 90-е годы они собирали бы залы и в провинции. Просто работать надо было. 24  Машнина кто-нибудь слушал? Тут вот на фото он сам выслушивает Федорова. 25  А вообще тоже интересный коллектив был-то. То есть они и сейчас иной раз что-то записывают, но честно говоря, всё это не то. Всему своё время и в данном случае поезд точно ушёл. 26  Пробежимся по именам, которые вообще будто и не существовали. Много ли вы помните песен у команды «Югендштиль»? А они тут на фото на гастролях аж в Германии. 27  Или вот были такие ребята под названием «Кофе». Они даже два альбома записали, но кто их помнит-то? 28  Веня Д’ркин, человек которому жутко не повезло. Пожалуй, он в этой подборке был одним из самых достойных музыкантов. Достойных большой сцены естественно и ротаций на радио. 29  «Дубовый Гаайъ» часто относят к рэпу, но какой же это рэп, ребята? Это как раз актуальная музыка для своего времени. Позже это будет называться альтернативой, но как с этим работать никто в 90-е не понимал. Да и потом не поймёт толком. 30  Знаете самую известную группу Улан-Удэ? А они между прочим даже на дне города как-то играли. Сейчас такое невозможно. 31  Илья Кормильцев, конечно, не вписывается в список аутсайдеров, но попалась тут фотография с ним. Пусть тоже будет. Да и вряд ли много людей знает о его проекте «Чужие». На снимке же он с женой Алесей Маньковской. 32  Тут в кадре Ник Рок-н-рол и супруга Летова. 33  Ну и не надо забывать смену, которая всё же пришла в 00-е годы. Только забавно понимать, что сейчас «Психея» уже тоже старики. 34  А это у нас Тута и Галстьян. Кто-то ещё вспоминает группу «I.F.K.»? 35  Окончу же я подборку вот таким кадром. Это Лаэртский приобщает Петра Авена к искусству. Сейчас Авен один из самых богатых людей России. Хотя как России? Он же не тут живёт. 36  У меня же на сегодня всё, спасибо вам за внимание и до новых встреч. Медиа: | ↑ |

Друзья, это кулинарная подборка. Покажу новые рецепты, которые недавно были опубликованы в блогах в ЖЖ.  1. Мухаммара по-израильски2. Картофельный салат с брынзой3. Утка со спаржей4. Роллы из киноа с селедкой5. Красный рыбный суп6. Соус Дзадзики7. Баклажаны по-азиатски8. Пирог с капустой из теста филоНадеюсь, что в кулинарных подборках в моем блоге вы найдете интересные для вас рецепты! Медиа: | ↑ |

В 18 веке на этом месте был гостиный двор. В начале XX века его перестроили в стиле модерн. В 1917 г. здание было решено использовать для государственных нужд. И в следующее десятилетие надстроили 2 новых этажа, а вместо торговых лавок разместили кабинеты депутатов.  Самый впечатляющий — высокая башня с часами и сияющим на солнце золотым шпилем.    Медиа: | ↑ |

Все знают, что такое веганство — отказ от употребления в пищу продуктов животного происхождения. Веганы против того, чтобы животных и птиц убивали ради еды, шерсти, других продуктов. Но как это касается дизайна интерьеров? Сайт RMNT расскажет, что такое веганский подход к ремонту и декору.   Первое, на что обращают внимание хозяева квартиры или дома, которые придерживаются принципов веганства — состав материалов. Кожаный диван? Исключительно обивка из искусственного материала, эко-кожи, во время производства которой ни одно животное не пострадало. Шерсть? Нет. Лучше искусственные волокна, желательно переработанные вторично. Овцы страдают, когда их стригут, поэтому шерсть в веганских интерьерах не используется вовсе. Лён и хлопок допустимы. Есть даже такие скрытые моменты, как наличие молочных продуктов в лакокрасочных материалах. Портал Rmnt.ru писал о натуральных, безопасных, интересных молочных красках на основе казеина. Для веганского интерьера они категорически не подходят, потому что продукт животного происхождения. Под запретом шёлк (страдают шелкопряды), пух и перья для подушек и одеял. Поэтому выбору материалов уделяется особое внимание, изучается весь состав, чтобы ничего не пропустить.  Второе важное правило веганского интерьера — комнатные растения. Чем больше, тем лучше. Крупные цветы в напольных вазонах, герань на подоконнике, вьющийся плющ на холодильнике или открытой полке — вариантов очень много. Верите ли вы или нет в целебные силы кактуса у монитора компьютера, но поставьте. Эти колючие растения красивы сами по себе, а иногда удивительно цветут, становясь изюминкой интерьера.  Третий принцип веганского интерьера — использование растительных мотивов и натуральных материалов. Но крайне важно, где и как было спилено дерево, не пострадала ли природа при этом. Поэтому выбираются старые доски, переработанные материалы. А обои с крупными тропическими рисунками используются в качестве акцента, делают интерьер ярким, красочным. Цветовая гамма веганского интерьера максимально приближена к природе. Это коричневый, бежевый, зелёный, синий, жёлтый, охра, терракота, все их оттенки, не яркие, но и не скучные. Можно добавить жизнерадостный оранжевый апельсиновый, лимонный, но красный обычно не используется — слишком агрессивный и ассоциирующийся с цветом крови.  В целом, принципы веганского интерьера просты. Никаких продуктов, имеющих животное происхождение, упор на переработанные материалы, бережное отношение к природе, натуральные оттенки. Декор — простой, желательно, сделанный самостоятельно. Побольше керамики, комнатных растений и микрозелени, природных элементов. Веганский интерьер это о философии, а не особом подходе к декору, он довольно простой, но продуманный. Вам нравится такой подход к оформлению интерьеров? Поддерживаете веганство? Расскажите в комментариях. Видео по теме©рмнт.ру, Игорь Максимов Медиа: | ↑ |

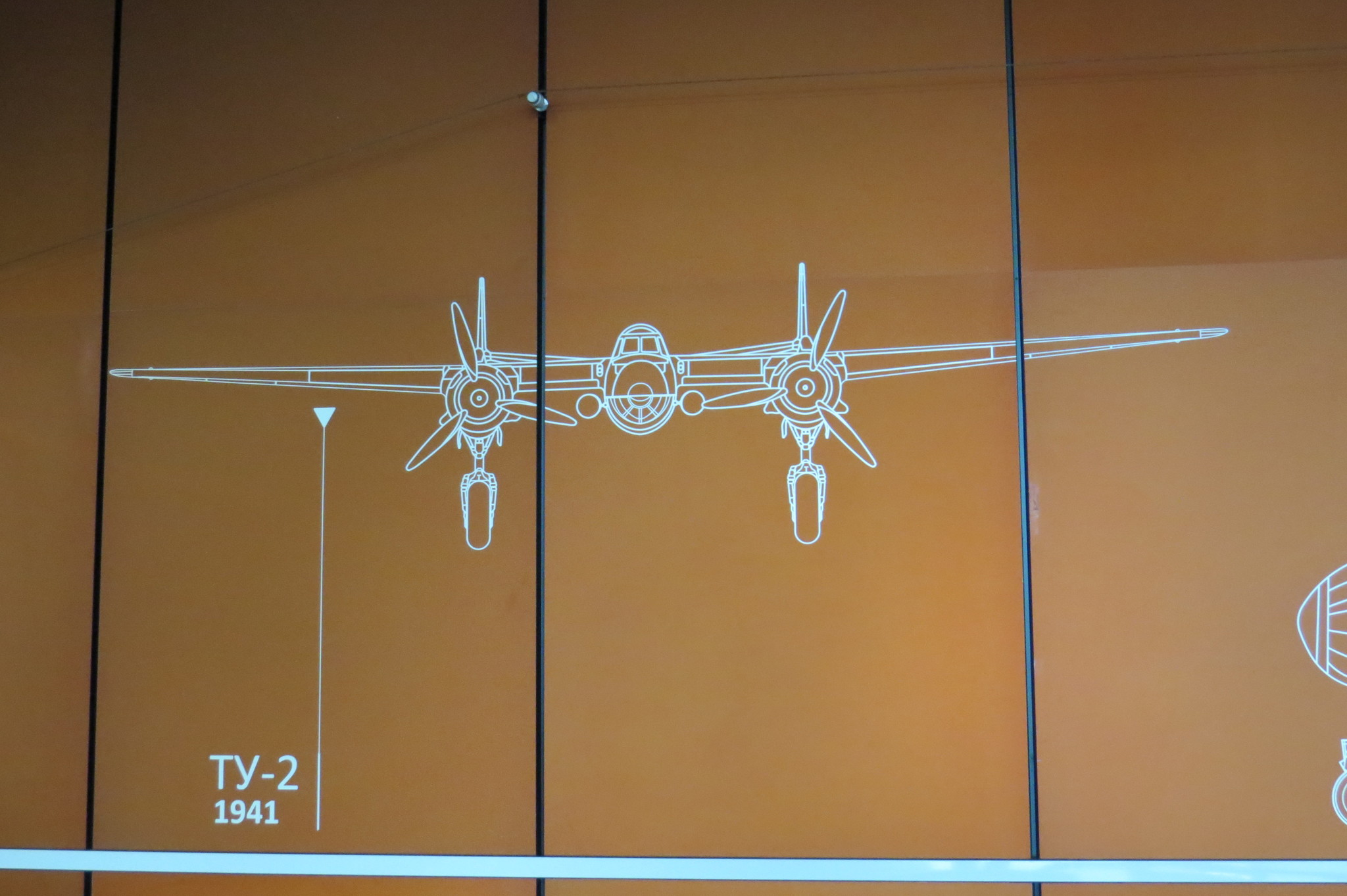

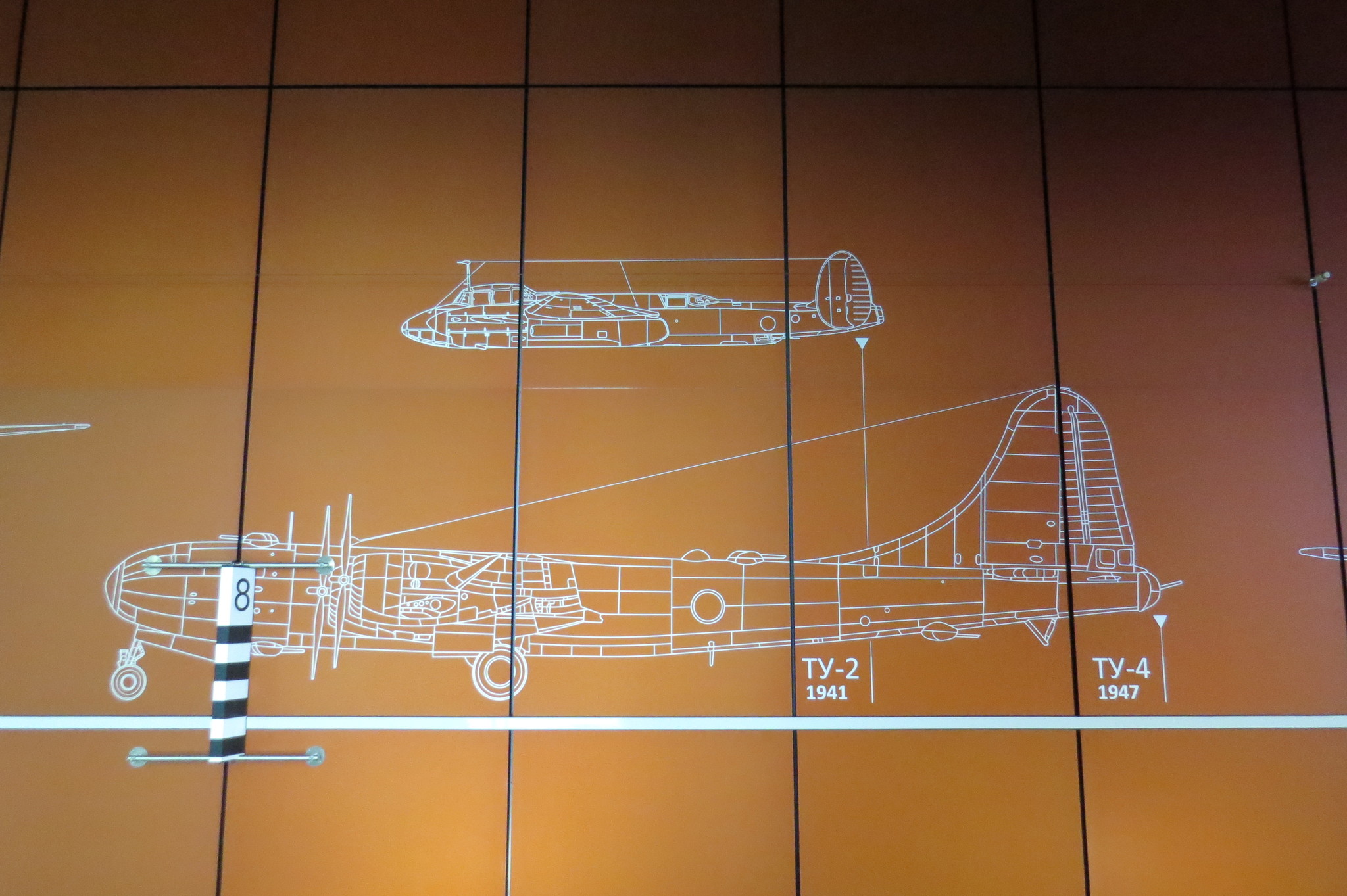

В детстве нас, кстати, от школы на Монумент никто не возил, и вообще, рядом же были эти воевавшие люди, и как-то воспринималось, что это праздник их, а наше дело-смотреть военные фильмы и уважать. Особых рассказов не помню, про жизнь в тылу, это да, и бабуля рассказывала. и сестра другой бабушки. та вообще ребёнком пошла на завод, надорвалась там так. что сына потом им с мужем пришлось усыновить, родить она так и не смогла. Но это были какие-то отрывочные рассказы. Более-менее связно излагала бабаЛяля, прототип моего мозаичного ангела, вот, я и подписала его сегодня, прикрепят на стену, а надпись будет всегда.  И не помню, чтобы особенно смотрели фотографии, похоронку на дедова брата мы с Мишкой нашли в 20 году. когда тут готовились к переезду и ночами тусили на Фрунзе. А когда былжив дед, любое девятое мая бабуля уезжала на ДАЧУ. потому что день год кормит. и мы тоже, с надеждой успеть на салют,ехали трудиться. Дед иногда встречался со своим другом с Омского речного училища дядей игорем. воевали он не вместе. но вот дружили до конца. Интересно, что из знакомых фронтовиков, в детстве мне был симпатичен только мой дед. Остальные, в том числе и в родне, не вызывали симпатии, интереса и желания общаться, ну, так совпало. Потом-то уже были и педагоги воевавшие, некоторым даже экзамены посчастливилось сдавать, отличные такие деды. И вот получилось, оно всё досталось,свидетелей нет, а передавать эстафету нам. А у нас не так всего и много, но есть фото, есть песни, стихи есть, как оно там, нематериальное культурное наследие. И как умеем... Но Монумент возила первоклашек. Говорить сложно, ну..стараешься. а потом так раз-достаёшь,вот фотография человека Валерия, который погиб на третий день войны. И дети такие вопросительно-утвердительно-хороший же был человек? И я, без сомнения отвечаю, конечно, хороший. По технике лазить не разрешают теперь. Но всё равно-дети впечатляются.  После экскурсии успела сбегать, потусить на монтаже ангелов. В плане чего-то сделать,я рукожоп со стажем, но немного подмазала герметиком, сфотографировалась со своей ангелом и пошла дальше.  А вечером сходили с Линкой в филармонию на концерт военной музыки. Меня растащило, как обычно, на вальсе «все ещё живы», а потом я уже не ревела. Ну и День победы стоя, хором, всем залом...всегда. Такие вот мы сегодня.  Даня девятого с нами ходит. Говорю ему сегодня, мол, соседка Ира принесла ленты георгиевские. Вот, и на тебя, а он:«мам,а у меня уже есть, на площади Ленина выдавали, я ношу!» Это тоже про семью, про то, с чего начинается Родина, и то что в любых испытаниях у нас никому не отнять (с) Ну вот, и я ленточку ношу. Барнаульская коллега поделилась платьем с лисами. А кто возражает!  Медиа: | ↑ |

Некоторое время назад, увидев в интернете фотографию цветущей яблоневой аллеи, я сказала себе: Мне туда обязательно надо!!! Сказано, сделано. Тем более, когда я проснулась, за окном светило яркое солнышко. Взяв фотоаппарат и настроившись на прогулку, отправилась в театр. Но, пока я работала, погода испортилась. Однако, на мои планы это никак не повлияло. Главное дождя нет. А все остальное...  Сады ведь один раз в год цветут. Доехав до Достоевской, я пошла в Екатерининский сад. Именно там находится та самая цветущая яблоневая аллея, которую я увидела на фотографии.  Но найти ее оказалось делом непростым. Но никто ведь и не обещал, что будет легко )))) К тому же, ехала я не только пофотографировать, но и погулять.  В Екатерининском парке я первый раз была несколько лет назад. Это мой второй визит сюда. Так как в парк я входила через вход с Суворовской площади, то первое, что мне попалось на глаза был памятник «Офицерским жёнам», открытый в августе 2021 года.  Парк небольшой, но очень уютный. Думаю, что те кто тут бывал со мной согласятся.  Что меня поразило, так это большое количество огарей.    Но как вы помните, целью моего визита была аллея цветущих яблонь. Ее я и отправилась искать.   Цветущих яблонь в парке много. В частности, они растут вдоль пруда.   Было неожиданно встретить в парке врача из нашей детской поликлиники ))) Милана Алексеевна тоже приехала в парк в поисках красиво цветущей аллеи. Так что дальше мы отправились искать "розовые облака" вместе.  "Дорогу осилит идущий" и "Кто ищет тот всегда найдет".  Собираясь выходить из парка, мы направились к одному из выходов. И о чудо!!!    Это то, что мы искали. Правда начал накрапывать дождь, да и желающих запечатлеть красоту было много. Если до следующей недели вся эта красота не исчезнет, а я надеюсь, что еще пару дней она продержится, то возможно...  В общем не будем загадывать ))) Фото бережно хранятся на iMGSRC.RU - неограниченном фотохостинге (  imgsrc_ru ) imgsrc_ru )Медиа: | ↑ |

| Вы вот в курсе были, что сегодня — Международный день принцесс? А он есть) И мой Фэйриленд, как любое волшебное королевство, не может не отозваться на это

Посмотрим на принцесс архитепически — сравнив их со служанками и королевами. И выяснится, что Принцесса ( даже если она -«целованная в попу папина доця») — это нечто вполне архитепическое вне зависимости, есть ли на ней корона или нету!

Да, если что — я архитепически ну совсем не Принцесса, а вы?

Служанки мечтают о доброй фее, принцессы – о прекрасном принце, королевы не мечтают, а действуют.

Служанки верят, что чудеса случаются, с принцессами они действительно случаются, королевы творят их сами. Служанки слабы, но кажутся сильными, принцессы сильны, но кажутся слабыми, королевы обходятся без маски. Служанки приходят заранее, принцессы являются с опозданием, королевы прибывают вовремя.

Служанки во всем винят себя, принцессы – других, королевы делают выводы. Служанки не умеют побеждать, принцессы не умеют проигрывать, королевы не соревнуются. Служанками драконы не интересуются, принцесс драконы едят, с королевами драконы дружат. Потому что служанки драконами не интересуются, принцессы их боятся, а королевы их приручают. Служанки, даже хорошенькие, считают себя дурнушками, принцессы, даже уродливые, считают себя красавицами, у королев так и не выдалось времени толком рассмотреть себя в зеркало. Служанку можно не заметить, принцессу нельзя не заметить, королеву нельзя не заметить, когда ей это нужно. Служанки покорны, принцессы своенравны, королевы дисциплинированны. Служанки хотят получить похвалу, принцессы – внимание, королевы – опыт. Служанки сносят унижения, принцессы мстят за них, королеву унизить невозможно. Служанки любят, принцессы позволяют себя любить, королевы не задумываются – кто кого.

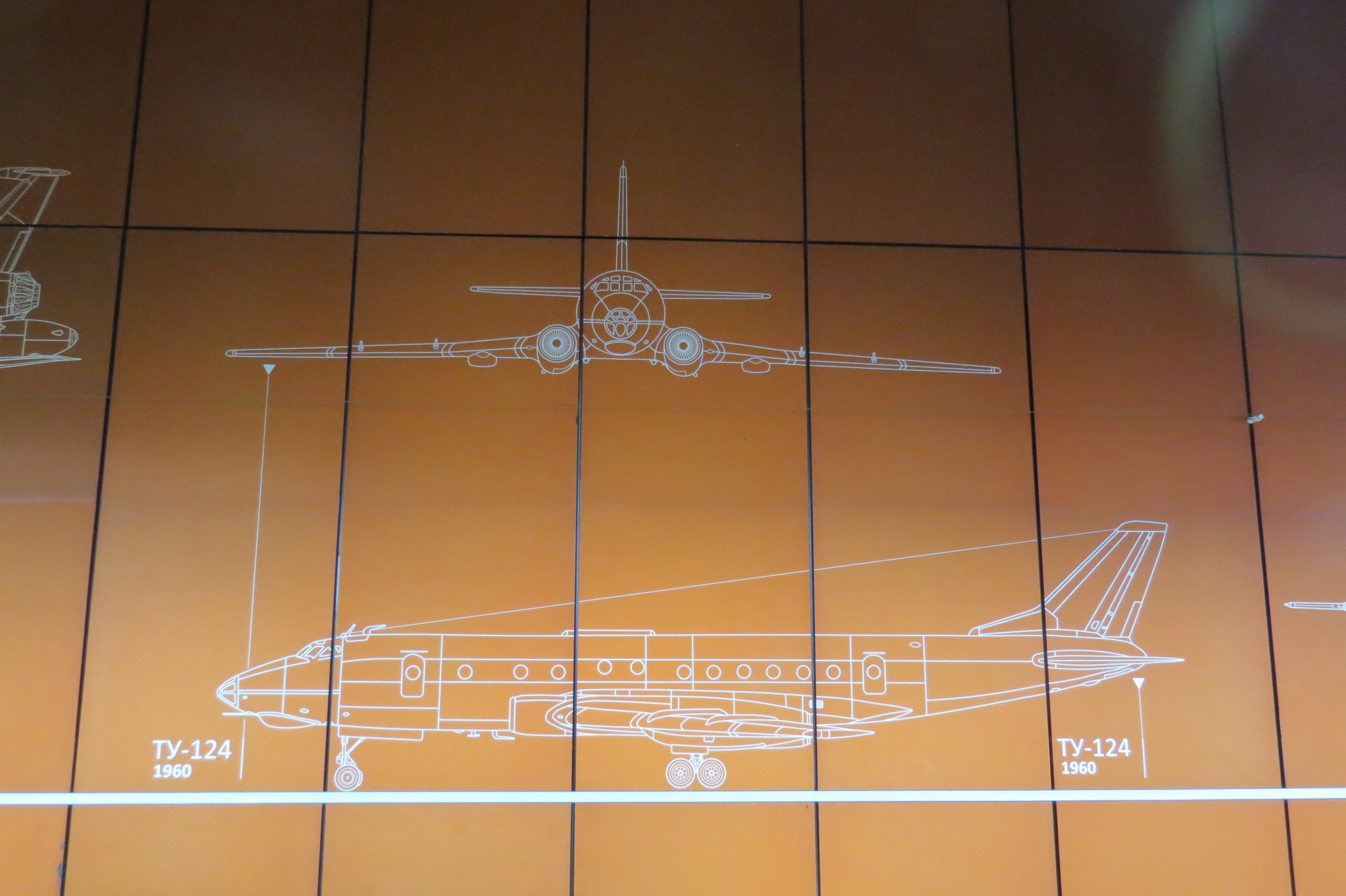

Служанки всё понимают и терпят, принцессы понимают только то, что хотят, королевы всё понимают и уходят.

Служанки не умеют требовать, принцессы не умеют ждать, королевы знают, что всему свое время. Служанки не хотят взрослеть, принцессы не хотят стареть, королевы знают, что всему свое время. Служанки видят мир в черном цвете, принцессы – в розовом, королевы – в черном, розовом и всех остальных цветах. Со служанками легко, с принцессами сложно, с королевами, по крайней мере, интересно. Быть служанкой сложно, быть принцессой легко, быть королевой, по крайней мере, имеет смысл. Служанка постоянно хочет стать принцессой, принцесса иногда становится королевой, а королева даже в рубище должна оставаться собой... :)))

Для silverina1 — в Международный день Принцесс)) Медиа: | ↑ |

| Внезапно оказалось, что великий экспрессионист, наиболее запомнившийся публике своими изломанными автопортретами, в годы Первой Мировой войны создал целую серию графических портретов русских военнопленных. Один из них, находившийся в Чикаго, по свежему решению американского суда будет возвращен из чикагского музея наследникам первоначального владельца. Эгон Шиле. "Русский военнопленный". 1916. Худ. институт Чикаго. (Надпись карандашом: Григори (без "й") Кладжишвили или Клиджиношвили)  Сам Шиле, будучи австрийцем призывного возраста, естественно, оказался на Первой Мировой тоже, он работал военным чертежником. Он служил в австрийском городке Мюлинг, где был лагерь для военопленных офицеров. (Подробней об этом и соседнем лагере здесь). Эгон Шиле (второй в последнем ряду) с офицерами и товарищами из лагеря военнопленных в Мюлинге  Когда в 2017 году Шиле привозили на выставку собрания Альбертины в Москву, рисунки из этой серии не привезли из-за юридических проблем. Директор музея тогда говорил в интервью: "На самом деле портреты военнопленных Шиле – не самая большая потеря. Это, в общем, довольно обыкновенные для него рисунки. Но вот что действительно интересно, Шиле никак не отделяет и не противопоставляет себя своим героям. Он один из них, он такой же, как они. В этом пафос и смысл «военнопленной» серии, которую мы, увы, так и не смогли выставить. И в этом он тоже был первопроходцем, утверждавшим в своем творчестве, что Россия – часть Европы, что Европа должна быть едина. Эти соображения мы находим и в письмах Шиле, проникнутых пацифистским духом. Война – абсурд. Мы все принадлежим к одному этносу, мы все являемся частью единой европейской нации. По своим взглядам он, конечно, был социалистом. Ему было проще понять, что происходит в России в те дни. Но при этом он оставался очень религиозным человеком. Отношение Шиле к францисканскому идеалу духовности – это особая и очень интересная тема. Обращение к Богу, присутствие божественного провидения в человеческой жизни – важное начало в его творчестве, которое нельзя игнорировать." 1916. Галерея Бельведер  Опубликованные в сети рисунки датированы различными датами с 1914 по 1916, основываясь на четких датах в подписи автора. В основном рисунки этой серии идут под названием "Russischer Kriegsgefangener" (русский военнопленный) Вот что еще мне удалось найти из этих работ. Самая ранняя по дате работа. 1914. Музей Леопольда. (Тут тоже есть имя карандашом: Иван Евтихович Тарасенко Волынской губернии)  "Больной русский", 1915. Музей Леопольда  1915. Бельведер, Вена  Egon Schiele, Russian Prisoner of War with Fur Hat, pencil on paper, 44.6 x 30 cm, 1915 Sotheby’s, London  Частная коллекция ( попытка продать)  1916, Staatliche Graphische Sammlung München  1916. Частная коллекция  1915 год  1916  *** Очень интересная по эмоциональности и качеству группа работ. Особенно интересная тем, что от Первой мировой войны в изобразительном искусстве про Россию не осталось практически ничего -- все заслонила Гражданская. Это особенно очевидно при сравнении, например, с Англией, где есть огромный Imperial War Museum на эту тему, где представлены работы лучших художников 1-й трети 20 века, активно рефлексировавших на эту тему. Наш музей Первой мировой войны, открывшийся в 2014 году, какой-то неявственный. Из наших арт-объектов как сравнение приходит в голову только серия портретов русских героев Первой мировой В.А, Пояркова, заказанная императором для неосуществленной портретной галереей. Но какая же она ретроградная по сравнению с Шиле. *** Прошу знатоков военной истории написать, что им рассказывает обмундирование и знаки отличия изображенных пленных, очень интересно. Медиа: | ↑ |

| Запись с приблизительно таким названием уже не раз появлялась у меня в журнале. Жизнь закрутилась таким киселём, что с того момента, как я пробежала Московский полумарафон, а потом поехала в аэропорт, где накосячила с паспортом и чуть не осталась дома, прошла неделя, а у меня в голове разрывающее на две половинки мой слабый мозг двоякое ощущение. Одно, что я успела лишь разок глазами хлопнуть, а не неделю прожить. Другое, что прошло какое-то огромное количество дней, вылившихся в большое приключение, во время которого я благополучно (несмотря на то, что косяк с паспортом оказался не единственным) добралась до Папуа-Новой Гвинеи, встретила свою большую группу, с которой мы все успешно забрались на самый высокий вулкан Австралии и Океании - Гилуве. Единственный в моей практике вулкан, куда мы ходим в резиновых сапогах.  Ну, и конечно не обошлось без традиционного посещения различных деревень, где нарядно раскрашенные и разодетые жители этих самых деревень демонстрируют свои традиционные танцы и песни. Завтра первая часть программы закончится, кто-то улетит домой, с кем-то мы поедем дальше - на самую высокую гору Папуа-Новой Гвинеи - пик Вильгельма. И всё это невероятно весело и интересно. Впрочем, как обычно. Да... Думала ли я, оказавшись здесь первый раз (и как я надеялась, в последний) больше десяти лет назад, что ещё не раз придётся вернуться в эту странную, ни на что не похожую страну. Отдельный кусочек мира, такой отличный от привычного нам.  Но я собственно не про это хотела написать. Про папуасские приключения я не раз уже писала. А хотела я написать о том, что за всеми этими приключениями и работой дошла до какой-то такой степени усталости, что не то что большие посты сюда не пишу. Я даже привычные короткие заметки с дороги в свой телеграмм канал выкладывать не могу. Просто физически нет сил. И хочется лишь одного - сесть на берегу океана, задумчиво смотреть в даль и, собственно, на этом всё. Но надо продержаться ещё неделю. Весело и бодренько. Всё. Поплакала. Пойду спать. А с утра дальше работать и приключаться. Медиа: | ↑ |

Однажды 80-летний пенсионер из России оказался в центре громкого судебного дела, итогом которого стало требование выплатить более 200 тысяч рублей по кредитной карте, которую он даже в руках не держал. Да, звучит абсурдно — но это не выдумка. Это реальность, с которой может столкнуться каждый...  Началось всё вполне безобидно: мужчина решил купить телевизор в рассрочку. В магазине ему предложили оформить кредит, а заодно — целый «пакет» дополнительных услуг, среди которых незаметно «затесалась» и кредитная карта. Он, как и многие, подписал договор, не вчитываясь в каждую строчку, доверившись консультанту и стандартным формулировкам. Согласно договору, банк мог отправить карту почтой. Не заказным письмом, а самым обычным — без уведомления, без подписи получателя. Просто отправили и всё. А что там с письмом дальше — банк, видимо, волновало мало. 10 лет тишины — и повестка в судПрошли годы. Мужчина добросовестно выплатил весь кредит за телевизор и благополучно забыл об этом эпизоде. Никаких сообщений, требований, напоминаний от банка он не получал. Ни писем, ни звонков. Ни слова. И вдруг, спустя почти десять лет — судебная повестка. Новый кредитор (тот, кто выкупил долг у банка) требует более 200 тысяч рублей. Как? За что?  Как выяснилось, в 2014 году кредитная карта, якобы оформленная на имя мужчины, была активирована по телефону и использовалась для снятия наличных. Только вот сам пенсионер об этом ничего не знал, карту он не получал, и уж тем более — не активировал. Банк утверждает: карту отправили на указанный адрес, она была активирована, значит, долг есть. Всё логично. Только вот одна деталь — письмо мог получить кто угодно. И, скорее всего, получил кто-то другой. Суд — не на стороне справедливостиКазалось бы, всё просто: карта — не у пенсионера, активация — без подтверждения личности, снятие денег — не им. Значит, долг должен быть аннулирован. Но суд первой инстанции решил иначе. Судья не вникал в обстоятельства, не пытался понять, как карта могла попасть к третьему лицу. В решении указано: карта оформлена, активирована, значит, долг есть. Точка. Пенсионер должен платить. Видимо, для суда важнее были формальности, чем логика и справедливость. Луч надежды — кассационный судК счастью, это дело дошло до Восьмого кассационного суда общей юрисдикции (дело № 8Г-23252/2021), где всё-таки разобрались по существу. Судьи изучили материалы, поняли, что дедушка никогда не получал карту и не пользовался ею.  Они сочли, что банк нарушил свои обязанности по обеспечению безопасности и контролю за выдачей карты. А значит, никакой вины пенсионера нет. Это решение стало настоящим прецедентом. Оно показало: даже в самых безнадёжных ситуациях не стоит опускать руки. Если правда на вашей стороне — боритесь до конца. Моё личное мнениеЭта история — тревожный сигнал для всех нас. Беспечность при подписании банковских документов, недостаточный контроль со стороны банков и формальный подход судов — всё это может обернуться трагедией. Особенно для пожилых людей, которые чаще всего не разбираются в тонкостях кредитных отношений. Крайне важно внимательно читать всё, что вы подписываете. И ещё важнее — добиваться справедливости, даже если с первого взгляда всё против вас. А как вы считаете, должен ли человек отвечать за действия, которых он не совершал, только потому, что «так написано в договоре»? Сталкивались ли вы с подобной несправедливостью от банков или судов? Оставьте свой комментарий — ваша история может стать поддержкой и предупреждением для других. Другие статьи автора: «Банковский абьюзер»: новый ярлык или портрет разумного вкладчика? — В последнее время в финансовом секторе появился новый термин — банковский абьюзер. Внезапно часть клиентов банков, которые просто умеют считать деньги, оказались в числе «злоупотребляющих». Выплатное дело: зачем оно нужно и что происходит с ним после — Когда-то оно было, а потом исчезло. Но речь идет не просто о бумагах — это история трудового пути человека, отражение его профессиональной жизни от первых рабочих дней до выхода на заслуженный отдых. Набиуллина останется до 2027-го: что это значит для экономики России? — Эльвира Набиуллина останется на посту председателя Центробанка России до 2027 года благодаря полной поддержке президента Владимира Путина. Согласно действующему законодательству, продлить срок её полномочий после 2027 года будет уже невозможно. Медиа: | ↑ |

Когда детство заканчивается резко и страшно. СюжетНаташа с родителями переезжает. Ее новыми соседками по коммуналке становятся две девочки - Катя и Люся. Всем им по 11-12 лет. Наташа также знакомится с их семьями и Доктором, который один занимает две комнаты и волнует воображение девочек своей замкнутостью. На дворе 1940-й год. Жизнь еще полна безмятежности и счастья. Самой большой неприятностью для Наташи становится непонимание в новой школе, для Кати - что она не смогла пойти в музей. Безалаберная непосредственная Люся вообще все время счастлива. Ее не сильно заботит ни неряшливость, ни то, что она не умеет приготовить обед. Девочки, а за ними и все соседи сдружились и живут как одна большая семья. Но вот наступает лето 1941 года, и все меняется. Мужчины уходят на фронт. А затем - блокада, голод, страх и совсем недетские испытания. ВпечатленияЭто детская книжка, и написана она бережно, без особых ужасов, но так, что взрослому читать ее морально очень сложно. Когда ты сам ребенок, это одно, когда у тебя дети примерно такого же возраста - совсем другое. Резкий контраст между первой и второй частью действует, как холодный душ. Если честно, я бы читала что-то подобное первой части и дальше, и дальше. Конечно, это сказка, но какая приятная. Отличный язык, все герои добрые и порядочные - красота) И подробное описание быта, планировки, даже мебели - всё это было мне интересно, и я видела такие квартиры в фильмах, а кое-что из мебели и вживую) Ну и, упор на коллективизм, как же без этого, когда даже родители чуть ли не общие, можно всем вместе и посумерничать, и послушать рассказы из революционного прошлого. Ну, а вторая часть производит сильное впечатление. Война глазами ребенка. Взаимопомощь, замерший и замерзший Ленинград, смерть, которая все время рядом, письма на фронт, Дорога жизни. Книгу стоит почитать современным детям, но будут ли - это вопрос. А здесь коммуналка и военные годы в ней глазами взрослого и для взрослых. Материк книг в телеграме Медиа: | ↑ |

В обновлённом музее космонавтики на ВДНХ я был. А вот до Калуги не доехал. Исправляюсь. Что же поменялось с 2015 года? Государственный музей истории космонавтики за прошедшие 10 лет прирос ещё одним современным зданием. Роскосмос завёз туда много интересного.  Прошлое посещение было осенью и идти гулять по улице особо желания не было. В этот же раз посетил ещё и открытую площадку за старым зданием. По границе сквера музея построился Инновационный Культурный Центр. Там кино-вино-домино. но в отрыве от космоса.  Экспозиция внутри нового здания сформирована по тематическому принципу. Кроме выставок есть ещё и мультимедийный зал и кафешка.    Из того за что зацепился взгляд в музее. Агат-1 в транспортном контейнере. Вот с помощью такой штуки советские космонавты фотографировали всякое интересное для военных на Земле отправляли практически в реальном времени. Если привести пример из бытового уровня, то фокусное расстояние в бытовой фотоаппарате 18-200 миллиметров. Ну есть тут один читатель, он зажиточный гражданин и может себе позволить купить оптику 200-600. Так в СССР для военных промышленность собрала фотоаппаратик с фокусным расстоянием 7 метров. Фотографировали на плёнку шириной 80 сантиметров и проявляли там же. Газеты вероятного противника с орбиты читать не получалось, но вот отличить машину от танка получалось.  И ещё из раздела "мирный космос". Щит-1 - космическая пушка образца 1974 года.  И снова про космическое кино-фото. Камера Конвас-автомат. Ручная репортажная кинокамера широко применялась и для съемки художественных фильмов. Выпускалась в Красногорске с 1954 по 1970 год. Благодаря компактности и надёжности в сочетании с профессиональным качеством изображения, аппарат также использовался советскими космонавтами для съёмок во время полётов. Эта камера входила в комплект оборудования всех космических кораблей «Восток», и в кабине для неё специально отводилось штатное место. Выставка "Космос в кадре"  Глобус луны. Сергей Семёнович и тут подсуетился.  Вот. После культурного мероприятия в городе мы поехали на сидродельню. Не переключайтесь. Медиа: | ↑ |

| Предыдущий рассказ про каирское житьё-бытьё получился каким-то не очень радужным, посему надо разбавить его весьма позитивными новостями - этого есть у нас! И сегодня будет про Гранд-Музей (он же Большой Египетский музей, он же "Музей Гизы") -> 1.  Совершенно обалденный объект! Во-первых, он огромен. Во-вторых, он отстроен по совершенно современным дизайнам и технологиям. В-третьих, он просто роскошен! Начиная со входа: 2.  Да, он вполне себе размерный: смотрите сами спутниковые картинки, и это сверху. Вид изнутри вообще роскошен: 3.  Да-да, это вход в музей! 4.  Вот по этой лестнице предлагается пройти к главной экспозиции. Но для ленивых сбоку - эскалатор (плюс ещё и лифт есть, а может быть, и другие средства доставки). 5.  Лестница уставлена самыми различными древнеегипетскими артефактами: 6.  Увы, у нас времени на всё это было всего около часа. Решили пробежаться "по-быстрому", а на самом деле нужно было бы отдать на это минимум половину дня (ха-ха, где её взять?), да впитывать историю-археологию с хорошим экскурсоводом. Увы, в этот раз не получилось. 7.  Здание музея разделено этой лестницей на две части - вон там переход между ними. Однако вторую половину музея пока ещё не открыли. 8.  А вот почему у этой картинки такое странное немного азиатское лицо и какие-то странные ушки? Кто-нибудь вдруг знает? 9.  И это всё только входная группа - вот лестница (вид сверху), которая ведёт к главным залам: 10.  Ну и картинка в обратную сторону: 11.  А дальше начинается главная экспозиция, открытая к посещению. Повторюсь, что музей ещё не до конца достроен и официально вроде бы не открыт. Но в уже готовые залы начали понемногу запускать туристов (таких, как мы, например). Итак, спланировано вроде бы всё грамотно // я не специалист по музейным помещениям, могу и ошибаться :) 12.  Выставленные артефакты разбиты на эпохи и темы - а история у Древнего Египта ещё о-го-го какая! // Кстати, само собой, в интернетах есть вполне себе неплохие ролики на эту тему ("история Древнего Египта") - там ой как интересно! Просто в качестве рекламы саморазвития :) Нисколько не претендую на подробный и профессиональный рассказ про историю Египта и выставляемые здесь осколки былой роскоши - не силён я в этих дисциплинах. Да плюс к тому между деловыми встречами у нас было всего несколько часов (с дорогой) на быстрый пробег по музейным коллекциям. Посему буду краток. Ранние царства - даже вот такое осталось: 13.  Удивительно - это на самом деле такие краски сохранились, или же реставраторы "нафотошопили"? 14.  Внутренние помещения музея просто великолепны! 15.  Просторно, роскошно: 16.  Все выставленные экспонаты - оригиналы. 17.  Благо, в Египте с этим особых проблем нет :) 18.  Некоторые экспонаты были полностью разрушены, но для музея потом собраны воедино по кусочкам: 19.  Гулять здесь можно бесконечно (особенно, если вдруг рядом кладезь информации в виде гида-экскурсовода), но это была совершенно не наша история. Надо будет исправиться в следующий раз. 20.  21.  А вот это: 22.  Это гороскоп тогдашних времён! Ничего в мире не поменялось, кроме инженерных технологий. Это "Календарь удачных и неудачных дней" -> 23.  Идём дальше по истории Древнего Египта: 24.  И попадаем в греко-римский период, где, собственно, история Великого Древнего Египта и заканчивается. 25.  Итого. Музей - огромен, роскошен, правильно спроектирован. Шесть звёзд однозначно. 26.  Внешняя инфраструктура рассчитана на "китайский масштаб" - входную инфраструктуру таких размеров и рассчитанную на многотысячные толпы туристов пока видел только в Китае. 27.  Посему надо дождаться официального открытия всего музея - и зарезервировать на него целый день. И хорошего экскурсовода. 28.  Лучшие фотографии из Египта в высоком разрешении здесь. Медиа: | ↑ |

Размышления о том, как ловить карася без дорогих снастей, но с умом Когда техника проигрывает интуицииВ мире рыбалки, где каждый год появляются новые гаджеты и технологии, есть методы, которые словно бросают вызов прогрессу. Один из них - ловля карася на пружину. Ни электронных сигнализаторов, ни фидерных кормушек за 300 рубелй - только кусок проволоки, каша да пенопласт. Но почему этот "дедовский" способ до сих пор приносит трофеи? Возможно, секрет не в снастях, а в понимании самой сути карасиного поведения. Давайте разберемся. Пружина vs фидер: битва концепций Фидерная ловля - это точность, тактика, наука. Но карась, особенно в глухих прудах, часто игнорирует правила. Вот где пружина становится королевой: Не нужен закорм - приманка и прикормка едины. Пружина работает как «столовая»: рыба подходит к кормушке, начинает высасывать кашу и… заглатывает крючок с пенопластом. Дешевизна - стоимость оснастки меньше чашки кофе. Универсальность - ловит и в зарослях, и на глубине, где фидер цепляется за коряги. Личный опыт: Однажды на соревнованиях я наблюдал, как местный дед с самодельной пружиной обловил команду «фидеристов» с японскими удилищами. Его секрет? «Карась любит, когда ему не мешают думать», — сказал он, подмигнув. Возможно, в этой фразе - вся суть метода. Прикормка: алхимия для карасяГлавный козырь пружины - правильная каша. Она должна быть:

Рецепт из глубинки (проверено поколениями):

Важный нюанс: Ароматизаторы добавляйте каплями! Карась - гурман-консерватор.  Лучшие варианты:

Почему не работает магазинная прикормка? Слишком быстро распадается. Пружине нужна «пластилиновая» консистенция - сожмите комок в кулаке: если не течёт, но крошится при нажатии - идеально. Монтаж оснастки: тонкости, о которых молчатКазалось бы, что сложного - привязал пружину, крючок и лови. Но есть несколько деталей: Пружина:Диаметр - 2-3 см, длина - 5-7 см. Вес - зависит от дистанции: 20г для ближней зоны, 40-60г для дальних забросов. Материал - нержавейка (не ржавеет в каше). Поводок:Только плетёнка! Мононить "запоминает" изгибы, а карась, почувствовав сопротивление, выплюнет крючок. Длина 5-7 см. Слишком длинный? Покетка пенопласта «зависнет» в толще воды. Короткий? Крючок утонет в иле. Пенопласт:Размер шарика подбирается под крючок. Пример: для №8-10 (по международной шкале) - диаметр 4-5 мм. Плавучесть - священный грааль! Шарик должен «парить» над дном, но не всплывать. Проверка: опустите оснастку в банку с водой. Если крючок лёг на дно - добавьте пенопласта. Если тянет вверх - уменьшите размер шарика. Цвет белый, жёлтый, оранжевый. В мутной воде используйте флуоресцентные оттенки. Совет бывалого: Всегда оставляйте жало открытым! Карась засасывает насадку, а не кусает. Если пенопласт закрывает крючок - 80% поклёвок останутся незамеченными. Техника ловли: между пассивностью и активностьюЛовля на пружину - медитация, но не стоит засыпать с удочкой в руках. Алгоритм:

Фишки:

Загадка: Почему иногда клюёт на пустой крючок? Ответ: пенопласт имитирует пузырьки воздуха или личинку, а карась, вычищая дно, хватает "мусор" автоматически.  Когда клюёт? Погода, время, сезонКарась - рыба достаточно капризная, но пружина смягчает его нрав:

Любопытно: В дождь карась часто подходит к берегу. Попробуйте забрасывать пружину не дальше 10м - удивитесь результату! Ошибки, которые превращают рыбалку в мучение

История-предостережение: Мой друг, фанат экспериментов, добавил в прикормку клубничный сироп. Результат - 0 поклёвок за 4 часа. Зато стая лягушек окружила его снасти… Почему пружина - это философия?Ловля на пружину учит нас главному: не усложнять. Современный мир требует скорости, точности, контроля. Но карась, этот золотистый буддист подводного царства, напоминает: иногда нужно замедлиться. Замесить кашу руками, прислушаться к шелесту камыша, почувствовать, как пенопласт дрожит в толще воды… И тогда рыба придёт - не потому, что её обманули, а потому, что вы нашли общий язык. Собирайте снасти, варите кашу с душой - и отправляйтесь к воде. Пусть каждый заброс пружины будет не просто попыткой поймать рыбу, а диалогом с природой. Ведь, как говорят мудрые рыбаки: "Карась клюёт не на пенопласт, а на твоё терпение". Всем спасибо за внимание! Ни хвоста, ни чешуи, рыболовы! P.S. А если повезёт, на крючок сядет не просто карась, а тот самый - с плавниками, как осенние листья, и глазами, полными тайн тихой воды. Тот, ради которого стоит забыть про фидерные кормушки и электронные сигнализаторы. Потому что настоящая рыбалка - это когда между тобой и рыбой нет ничего, кроме тонкой плетёнки да кусочка пенопласта. Медиа: | ↑ |

Многие перестают читать после того, как выпускаются из школы и университета: взрослая жизнь захватывает с головой, и времени на то, чтобы провести вечер с книгой, не хватает. Но все же стоит выделять хотя бы полчаса в день, чтобы прочитать несколько страниц! Приводим пять аргументов, почему вам вновь стоит начать читать, если вы когда-то это дело забросили. Дорогие друзья! Если мой контент приносит вам радость и вы хотите поддержать мое творчество, я буду благодарен за вашу помощь. По ссылке вы можете сделать донат. Огромное спасибо за вашу поддержку и внимание! Чтение улучшает работу мозгаИсследования доказывают пользу чтения художественной литературы: читающие люди лучше запоминают и анализируют информацию, быстрее выполняют задачи. Кроме того, чтение помогает сохранить умственные способности и снижает риск развития ментальных заболеваний. Чтение особенно полезно для пожилых людей, ведь оно буквально заставляет работать мозг: распознавать символы на листе бумаги, представлять героев, отслеживать сюжет и обдумывать смысл прочитанного. Полезно и читать вслух, поскольку это заставляет следить за своей речью и анализировать услышанное. Книги повышают уровень грамотностиКрасивый текст непременно останется в голове, так что люди неизбежно начинают использовать фразы из любимых книг. Многие пополняют свой словарный запас, запоминая понравившиеся словосочетания. Чтение помогает тем, кто работает с текстами (да и всем остальным), писать более грамотно. Вы станете интересным собеседникомБлагодаря чтению вы знакомитесь с новыми мирами, получаете огромное количество полезной информации, которой можете делиться со своими друзьями и знакомыми. Читающий человек становится отличным собеседником, способным поддержать разговор на любую тему. Конечно, можно получать знания из видео, фильмов или лекций, но лучше всего информация запоминается, когда человек ее читает и анализирует. Чтение развивает воображениеКазалось бы, как буквы, напечатанные на бумаге, могут развивать воображение? Но даже одно предложение может нарисовать целый мир в голове читателя! И чем больше человек читает, тем больше он воображает и может придумать все что угодно. Смотрение видео не дает такого эффекта, ведь вы уже воспринимаете готовые картинки, не анализируя и не представляя. Люди, которые предпочитают сериалы книгам, вряд ли смогут придумать или представить то, на что способны читающие люди. Книги помогают мыслить свободноМногие говорят, что если человек перестает мыслить самостоятельно, за него начинают думать другие. Это во многом правда. Книги передают эмоции и чувства персонажей, так что, читая произведение, человек может увидеть себя в разных героях: он задает себе вопросы, почему этот персонаж его зацепил, чем он похож на него, как исправить ту негативную черту, которую он заметил в себе, сравнивая с персонажем. Изучая историю и прошлые события, люди анализируют прошлое и проводят параллели с настоящим, что тоже крайне полезно. Благодаря чтению человек начинает задавать себе и миру вопросы и отвечать на них, читая множество книг. Медиа: | ↑ |

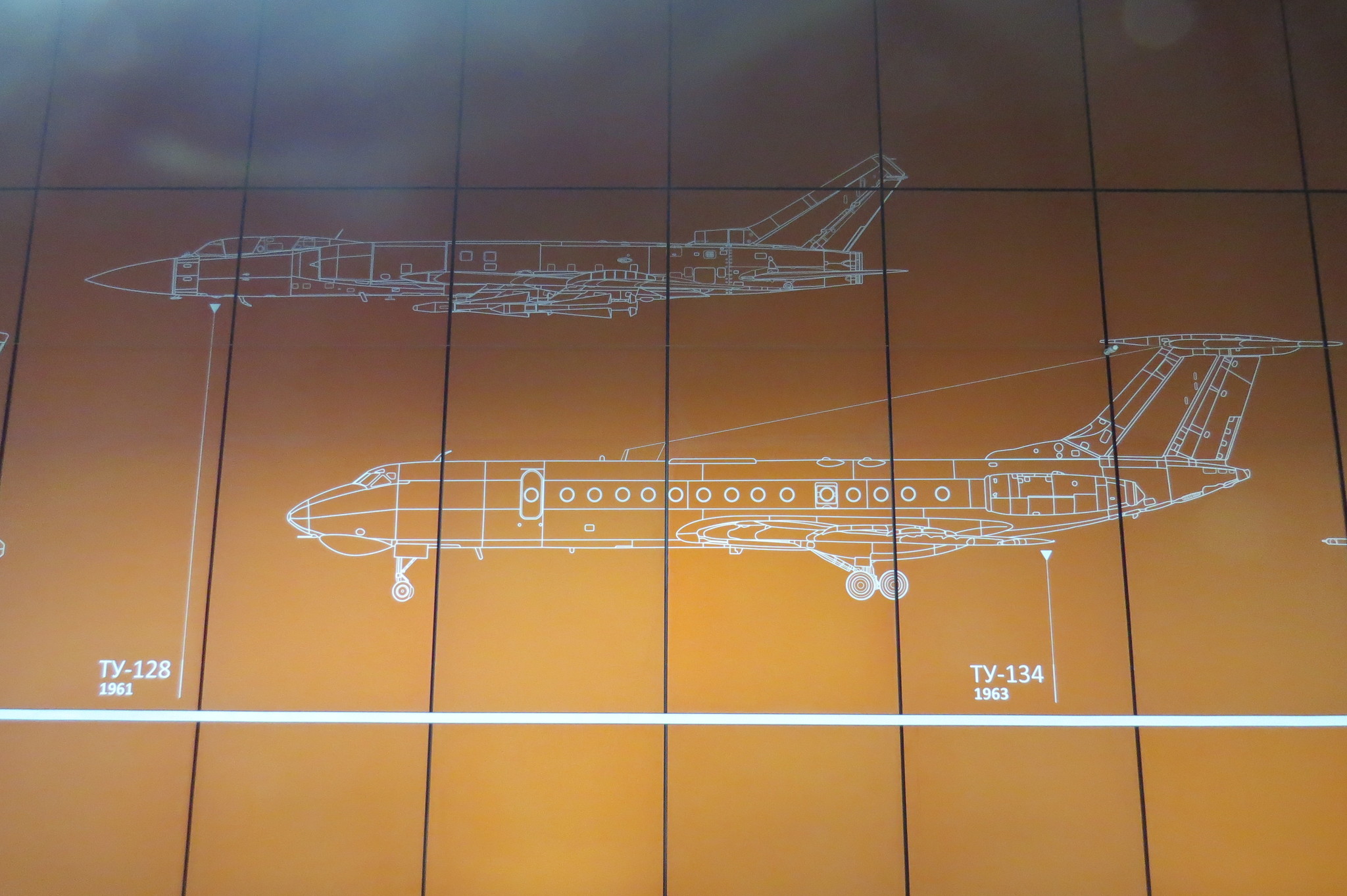

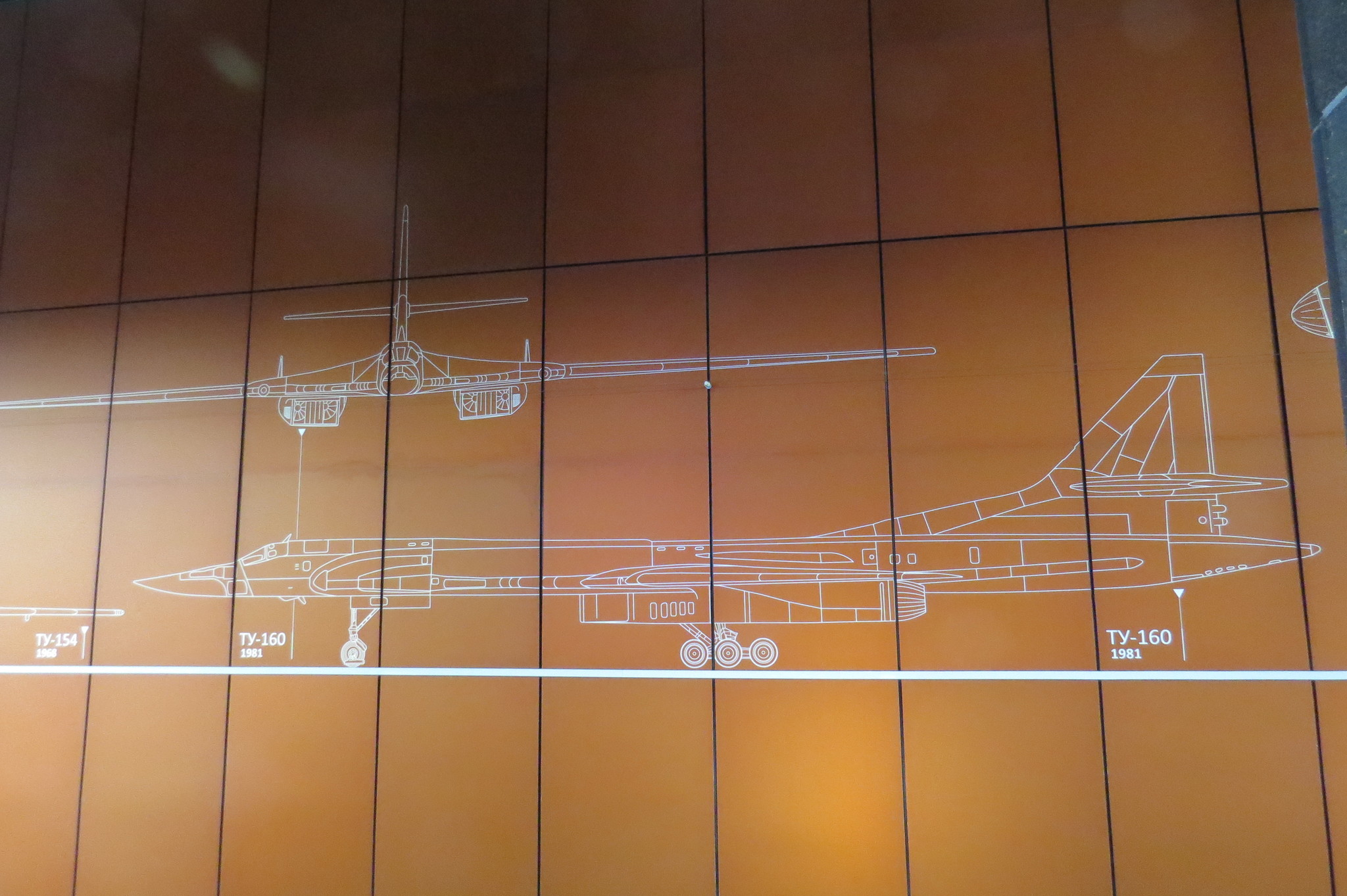

Станция Пыхтино - предпоследняя на Солнцевской линии Московского метрополитена. Станция полуподземная, открыта 6 сентября 2023 года. Обслуживает жителей микрорайона Солнцево-парк. Близость к аэропорту определяет художественное оформление станции в авиационной тематике. Проект разработан институтом "Мосинжпроект", руководитель авторского коллектива Л.Л. Борзенков, архитекторы Т. Нагиева, И. Земляницкий, С. Костиков, В. Уваров, Е. Степанова, В. Королев 2. Но оформление посвящено не советской авиации вообще, а конкретно разработкам Туполевых. Дело в том, что в 2022-м КБ отмечало своё столетие и его представители обратились к проектировщикам с просьбой посвятить оформление именно им. Ну что же, умеют люди убеждать, молодцы.  3. Светильники выполнены в виде сопел турбин.  4. Сначала хотели сделать крутящимися, но реализовать задумку оказалось слишком сложно. Тогда разместили каждый из них повернутым на 15 градусов по отношению к предыдущему — это создает оптический эффект вращения при передвижении по станции  5. Интервали великоваты на Солнцевской линии.  Станция вошла в Справочник-путеводитель "Новейшая архитектура Москвы" под номером 271.. Архитектура: "Мосинжпроект". Год создания: 2023 Из Справочника: Станция Солнцевской линии Московского метрополитена, соединившей аэропорт "Внуково" с Большой кольцевой линией и районом ММДЦ "Москва-Сити". Сама станция получила своё название по деревне, располагавшейся здесь когда-то, но её художественное оформление всецело продиктовано близостью к аэропорту или, что точнее, к прилегающему к нему жилому району, все улицы которого носят имена известных отечественных лётчиков и авиаконструкторов. Из-за сложного рельефа местности "Пыхтино" получило разные путевые стены - одна из них решена как глухая поверхность, а другая имеет панорамное остекление. И если прозрачная стена ориентирована на разбитый вокруг станции ландшафтный парк, то лейтмотивом оформления глухой стены стала хронологическая лента с чертежами советских самолётов от винтовых АНТ-3 до сверхзвукового Ту-160. Потолок станции украшают световые конструкции в виде цилиндров-турбин, эффектно отражающиеся в светло-сером граните, которым отделан пол. А самым зрелищным и фотогеничным элементом оформления "Пыхтино", безусловно, стала зона эскалаторов, связывающая платформу станции с выходом в город: здесь потолок оформлен в виде колодца-раструба, в котором размещена модель самолёта Ту-144. 6. Стеклянная стена. Насчёт "ландшафтного парка" - это слишком громко сказано.  7.  8. На стене нашли своё отображение далеко не все модели созданных в КБ самолётов. Да все и не поместились бы. Посмотрим то, что есть.  9. Фронтовой бомбардировщик Ту-2.  10. Ту-4 - дальний бомбардировщик  11. Ту-14 - фронтовой бомбардировщик, торпедоносец, миноносец.  12. Ту-16 - дальний реактивный бомбардировщик, по натовской кодификации "Барсук". По таким я полазил будучи на практике на аэродроме в Белой Церкви.  13. Ту-95 - дальний межконтинентальный стратегический бомбардировщик, по натовской кодификации "Медведь". В Белой Церкви парочка таких тоже стояла.  14. Ту-104 - гражданское развитие Ту-16. В 1979-м упал во Внуково, поставив точку в эксплуатации в гражданской авиации.  15. Ту-114 - первый отечественный межконтинентальный пассажирский самолёт, развитие Ту-95. На нём Хрущёв в США слетал.  16. Ту-123 - дальний сверхзвуковой беспилотный самолёт-разведчик, элемент комплекса "Ястреб", Ту-22 - дальний сверхзвуковой бомбардировщик-разведчик, ракетоносец, постановщик помех.  17. Ту-124 - ближнемагистральный пассажирский самолёт, уменьшенная версия Ту-104.  18. Ту-128 - дальний сверхзвуковой ракетоносец, барражирующий истребитель-перехватчик ПВО. Ту-126 - первый советский АВАКС на базе Ту-114.  19. Ту-134 - ближнемагистральный пассажирский самолёт. На этом многие летали, и я в их числе. И сейчас каждый рабочий день я их вижу над головой.  20. Ту-142 - дальний противолодочный самолёт, морская модификация Ту-95.  21. Ту-154 - среднемагистральный пассажирский самолёт, самый массовый перевозчик СССР. Тоже каждый день их вижу.  22. Ту-160 - "Белый лебедь", а в натовской классификации Блэкджэк - сверхзвуковой межконтинентальный стратегический многорежимный ракетоносец.  23. Ту-204 - среднемагистральный пассажирский самолёт. Точно не помню, но вроде один раз удалось на таком полетать. Периодически вижу Ту-204ОН в небе.  24. Ту-144 - сверхзвуковой пассажирский самолёт.  25. Его модель в масштабе 1:10 висит над эскалаторами.  26. Павильон.  "Пыхтино" - самая интересная станция на своей линии. Медиа: | ↑ |

В апреле 1934 года когда газеты уже оттрубили о завершении челюскинской эпопеи, спасенной команде пришлось совершить небольшую прогулку по Чукотке: всего лишь около 500 километров от Ванкарема до Уэллена и потом еще 300 – от Уэллена до бухты Святого Лаврентия, где спасенных погрузили на корабли и повезли к славе и почестям. Большая часть челюскинцев проделала этот путь пешком. Одним из самых интересных, а самое главное уютных мест на этом долгом пути для усталых, измотанных людей стала яранга Бента Волла. Представляете, в 1934 году, в советской Чукотке жил себе норвежец по имени Бент Волл. И был этот человек настоящей легендой этого сурового края. Например, потому что его яранга представляла собой не какое-то небольшое жилище из шкур, а удобное, капитальное жилье. А еще Бент Волл охотился, управлялся с хозяйством и вообще чувствовал себя отлично. Насколько, насколько может себя отлично чувствовать человек, у которого вместо обеих ладоней остались культи после того, как в руках взорвался динамит. Так уж получилось, что на Чукотке Бент провел большую часть своей жизни. Сначала, еще мальчишкой, он вместе с дедом оказался на Аляске, поучаствовал в «золотой лихорадке», познакомился с Джеком Лондоном, не заработал ничего, потому что золотые россыпи находят не все. Так что, начиная с 1902 года, Бент перебрался через Берингов пролив на Чукотку и стал заниматься торговлей в этом далеком северном краю. Женился на местной девушке, а самое главное, обустроился с почти что европейским комфортом. Внешне жилье Волла напоминало ярангу. Вот только для этой яранги ему привезли стройматериалы из Америки на приходивших для торговли шхуны. У него даже обои были поклеены и окна у него были стеклянные! Обои особенно удивили участников экспедиции на шхуне «Мод», тоже побывавших в гостях у Волла. Кистей рук Бент лишился, пытаясь помочь чукчам добыть китовое мясо. Туша кита вмерзла в лед, надо было его взорвать, Волл пришел на помощь, но что-то пошло не так и динамит взорвался у него в руках. Удивительной крепости оказался человек, потому что операцию ему сделал местный шаман. И не просто выжил, но и с помощью разных приспособлений, приделанных к культям смог заниматься хозяйственными делами, хоть и оказался зависим от помощи жены. После этого взрыва он прожил около 20 лет, потому что взрыв случился самое позднее в 1925 году, а то и ранее. Самая справедливая Советская власть, конечно, долгое время оставалась от Волла не в восторге. Ведь с точки зрения комиссара, приехавшего делать революцию на Севере, Волл был буржуй, так как занимался торговлей, продавал чукчам «огненную воду», скупал меха и прочие ценности, да еще и советского гражданства не имел. «Начальники Чукотки» облагали его огромным налогом и даже арестовывали. Но за Волла заступились чукчи, а тут, на краю земли, даже самые пламенные товарищи уполномоченные принимали свои решения с оглядкой. Потому что совершенно неожиданно пропасть в пургу легко и просто. Тогда и в более теплых краях жизнь человеческая немного стоила, а уж на Чукотке ей вообще была цена копейка в базарный день, независимо от того, какой ты большой начальник. Поэтому Бент Волл закрыл свою факторию, согласился принять советское гражданство, а товарищи начальники закрыли глаза на хозяина уникальной яранги на краю света. Тем более, что Бент на самом деле совсем не только «огненную воду» продавал. Там, на краю света он на самом деле был одним из тех, кто нес «бремя белого человека» в самом лучшем смысле этого слова: помогал чукчам, даже руки из-за этого потерял, учил их техническим новинкам, достижениям остального мира, был для них примером хотя бы с той же ярангой. И одновременно не сторонился полезных вещей, придуманных аборигенами далекого Севера, вплоть до того, что женился на местной девушке. Бент Волл и его яранга на самом деле здорово помогли в освоении и проникновению цивилизации в те дальние края. Взять хотя бы ту же челюскинскую эпопею. Долгий путь от Ванкарема до Уэллена был бы еще длиннее и сложнее, если бы на этом пути у путешественников не имелась возможность остановиться и отогреться в яранге у Волла. Потом челюскинцы отправились в Москву, к наградам. Волла не наградили, да и не очень похвалили, если не считать уважительного упоминания норвежца во всех без исключения мемуарах, связанных с челюскинской эпопеей. После этой эпопеи он прожил в северных краях еще много лет. Бента Волла не стало в 1944 году, а свалило его осложнение после гриппа. Лучший же памятник северной легенде оставил чукотский писатель Юрий Рытхэу. Слышали о таком? В советские времена он был довольно известен, его много издавали, да и книжки у него на самом деле неплохие. Так вот Волл стал прототипом Джона Макленнана, героя книги Рытхеу «Сон в начале тумана» и снятого в 1994 году одноименного фильма. Хорошая книга, добрая получилась память. Медиа: | ↑ |

В силу длительных первомайских выходных, семейством решили посетить экскурсию по железнодорожному вокзалу Симферополя. Из предложенных вариантов по времени нам подошел самый нейтральный — 13:00. И вот сегодня в 11:40 прибыли мы на платформу 9 и 3/4 (шутка, на обычную магловскую остановку мы прибыли, ничего волшебного), и вскоре новенький блестящий троллейбус умчал нас в сторону Привокзальной площади. Прибыв на место, перво-наперво мы подтвердили регистрацию на экскурсию в местном туристическом центре, где миленькая девочка сообщила нам о том, что ровно в 13:00 стартует само действо. Поэтому мы успели набить животы всякой вокзальной вкуснятиной (и не отравились, что немаловажно).   Экскурсия началась со знакомства с историей железнодорожного вокзала Симферополя. Архитектором текущего вокзала был Алексей Николаевич Душкин, автор железнодорожных вокзалов в Днепропетровске (1951), Симферополе (1951), Сочи (1952), в Брянске (1952) и Евпатории (1953). С рядом исторических данных мы уже были знакомы, при этом некоторые факты открыли для себя впервые. Например, то, что нынешний вокзал не является первым. Первый вокзал был уничтожен в ходе сражений ВОВ, и от него мало что осталось. Старый вокзал и сама станция были уничтожены при отступлении немцев в апреле 1944 года. 13 апреля был освобождён Симферополь, а уже 15 апреля симферопольцы вышли на субботник — необходимо было разбирать завалы, разминировать дома и улицы. Железнодорожники расчищали пути, ремонтировали депо, восстанавливали связь. Информация из открытых источников: Отсутствие железной дороги в Крыму значительно осложняло участие Российской империи в Крымской войне, а после, — товарооборот и сдерживало развитие экономики Крыма и соседних регионов. Летом 1871 года развернулось строительство Лозово-Севастопольской железной дороги. За три года планировалось построить магистраль длиною 615 вёрст. Работы велись одновременно на всей трассе. Низкооплачиваемый труд в тяжёлых условиях зимы и лета провоцировал борьбу за элементарные права. На стройке вспыхивали забастовки, крупнейшая из которых произошла в мае 1873 года на участке Симферополь — Севастополь. Возле Симферополя стройка развернулась к осени 1872 года. Значение железной дороги для города было очевидно крупному капиталу в лице промышленников и купцов. И они приложили максимум усилий для изменения первоначального плана строительства дороги. Дорога должна была практически по прямой линии идти в Севастополь, пройдя примерно в 20 километрах к западу от Симферополя.  Осенью 1941 года, по мере приближения немцев к Крыму, силами рабочих депо были изготовлены на разных железнодорожных станциях Крыма несколько бронепоездов, в том числе и на станции Симферополь. Это были паровозы с открытыми платформами, обшитые бронекорпусами из стальных листов. 31 октября 1941 года этот бронепоезд машинист Евгений Зубцов вёл из Симферополя, к которому уже подступал враг, на Севастополь. На перегоне Булганак — Альма (ныне Чистенькая — Почтовая) бронепоезд попал под сильный артиллерийский обстрел и был разбит. Машинист получил множественные ожоги и тяжёлое ранение. Зубцова похоронили местные жители у железнодорожного полотна. На месте его гибели железнодорожники Симферопольского локомотивного депо в 1954 году установили памятник. В 2020 году он был обновлён. Он расположен в лесополосе за Сулимкиной выемкой, вблизи села Левадки. Осколок металла от уничтоженного бронепоезда хранится в Музее железнодорожного транспорта в Симферополе вместе с фотографией патриота. На станции действовала подпольная группа под руководством Виктора Кирилловича Ефремова (1916—1944). До Великой Отечественной войны В. К. Ефремов работал заместителем начальника железнодорожной станции Симферополь. Составы с людьми и военными грузами он отправлял на Севастополь до последнего момента. Оккупанты расстреляли его жену, а ему предложили работать на рейх, сначала сцепщиком вагонов, а затем «русским начальником станции». Вскоре В. К. Ефремов организовал подпольную группу, в которую вошли сцепщик вагонов И. Г. Левицкий, стрелочник В. Э. Лавриненко, переводчица (бывшая учительница железнодорожной школы) Н. С. Усова, кладовщик А. А. Брайер, секретарь Л. М. Терентьева (Ефремова), разнорабочий Н. Я. Соколов. На станции Симферополь было совершено 17 диверсий, в результате которых взорвано 9 эшелонов с боеприпасами, два — с горючим, в общей сложности многие десятки вагонов с различными грузами. Под разными предлогами затягивался ремонт подвижного состава и путей. Портилось оборудование. Передавались разведданные о количестве и направлении перемещения грузов, техники и войск. В начале марта 1944 года в подпольной организации начались провалы. 8 марта арестован В. К. Ефремов и члены его группы В. Э. Лавриненко и И. Г. Левицкий. А. А. Брайер, не желая сдаваться нацистам, бросился под поезд.  Особенно мистической и интересной оказалась часть экскурсии, посвященная башне с часами.   «Симферопольские» часы яркие и светлые, а «сочинские» — звездные и темные. По словам экскурсовода, есть мнение, что часы Симферополя символизируют день, а часы Сочи — ночь. Это, кстати, косвенно подтверждает и наличие изображенных на сочинских часах звезд на черном фоне. Этакое ночное небо.         Внутри вокзала оказалось не менее интересно, чем снаружи. Ведущая рассказала о барельефах, посвященных выдающимся военным и политическим деятелям Российской империи и СССР, а также об уникальном архитектурном замысле Душкина. Уж больно напоминает вокзал греческие дворцы античных времен.    К слову, на одном из барельефов одно лицо отсутствует. Кто бы это мог быть...? :)       В целом, экскурсия была не слишком длительной, но при этом не менее познавательной и объемной. Краткость — сестра таланта, но даже в краткости должно быть много развернутого. Более того, представители туристического центра предложили всем участникам присоединиться к городскому квесту под названием «Расцветай в Крыму!». Суть квеста заключается в следующем — требуется сфотографировать несколько цветов и разместить фотографии в социальных сетях с хэштегом #РасцветайвКрыму.    Мы тоже решили принять участие ??? PS — а еще мы получили магнитик ??  Медиа: | ↑ |